おはようございます!

僕は毎年、年間200冊読書することを目標にしています。

達成できない年もありますが、とにかく多読による大量インプットを心がけています。

もちろん、僕も普通に仕事をしている勤め人なわけで、毎日まとまった読書時間の確保はなかなかできません。

それでも目標の読書量を達成できているのは、僕なりのちょっとした工夫をしているから。

この記事では、それほど読書スピードの速くない僕が年間200冊の読書量を維持するためにしている簡単で誰でも真似できる工夫を紹介していきますが、今回はアナログ篇として、特に紙の本の読書にフォーカスした内容となっています。

なお、僕の年間200冊の読書量は紙の本と電子書籍をあわせたハイブリッド読書で成り立っています。

電子書籍に関しては別記事で、デジタル篇として紹介しますのでお読みください。

はじめに:僕の読書スピードについて

最初に断っておきますが、私は1冊10分ぐらいで読むような速読はできません。

過去にフォトリーディングの講習を受けていてフォトリーディングで読むこともありますが、大抵の場合、意識して”やや速い普通の読み方”を心がけています。

というのは、確かにビジネス書や実用書などはフォトリーディングで自分の欲しい情報を探して読む方法を実践することができます。

ですが、本は1冊丸々がエンターテイメント。

知りたい情報やエッセンスと関係ない部分も楽しみたいわけです。

また、実際のところ小説などは一字一句追っていかないとストーリーがわからなくなるため、フォトリーディングには向きません。

結局のところ、実際のところ、ビジネス書で1冊だいたい1〜1.5時間ぐらい、小説にいたっては2時間近くかかります。

この程度のスピードなのですが、ここ数年、年間約200冊ペースで本を読んでいます。

あまり読書スピード速くない僕が多読するための基本戦略

そんな普通の人より少し読書スピードが速い程度の僕が、年間200冊の読書量を実現するための基本戦略は、

本へのアクセスをバリアフリーにする

というものです。

読書スピードが速くない分、本を読む機会(時間)を増やすという単純な戦略。

そのためには、本へのアクセスをバリアフリーにして、とにかくいつでもどこでもちょっとしたすきま時間に本を読めるように工夫しています。

本を常に携帯する

いつでもどこでも本にアクセスするためにするべき工夫。

それは、常時本を携帯することが基本となります。

家の外でも中でも「読書バッグ」を持ち歩く

「読書バッグ」と名付けた、本を入れる小さなカバンを作ります。

僕が使っていたのは犬の「お散歩バッグ」でした。

毎年、私が飼い犬の予防接種に行く動物病院では、「お散歩バッグ」をサービスでいただけるのですが、このバッグ、大きさがちょうどB5サイズの単行本が3〜4冊はいるサイズで、本を持ち歩くのにちょうどいい。

このバッグに本を詰めて、仕事に行くときはこのままバッグインバッグのように大きなカバンにすっぽり入れて持っていきます。

ちなみに、本の入れ方ですが、このように

カバンから取り出す時にタイトルがすぐにわかるように、背表紙を上に向けていれるのも小さな工夫です。

この向きで入れておくと、大きなバッグを開けただけで本のタイトルがわかります。

この方法で、「本を読もう」と思ったときに、カバンの中の本を探すというバリアをフリーにしているわけです。

また、帰宅すると「読書バッグ」は仕事用のカバンから取り出して、家の中でも移動する場所に携行します。

書斎からリビングのテーブルへ、リビングから寝室の枕元へ。

僕が移動すると小ろにこのバッグもついてきます。

1階のリビングでくつろいでいて、「本を読もう」と思ったときに、お目当ての本が2階の書斎にあったら取りに行くのめんどうくさいいですよね。

布団に入って寝る前の読書は読書好きにとって至福のひとときですが、布団に入ってから「あっ、本をリビングに忘れてきた」となったら、わざわざ布団から出て本を取りに行きますか?

こういった本へのアクセスの”バリア”となるものをできるだけ解消するのが「読書バッグ」の効能です。

本を常時携帯することで本を読む機会を増やすという本当に単純な戦略すが、実際にやってもらえればこの効果の絶大さはわかるはずです。

持ち歩く本は常時3冊以上、ジャンルはバラバラに

いかに読書好きでも、読書疲れは当然ありますし、難しい本ばかり読み続けると読書に対するモチベーションも下がります。

それを解決するために、「読書バッグ」に入れる本のジャンルも工夫します。

できるだけジャンルはバラバラに、そして、内容の軽いものと重たいものを一緒にセットにします。

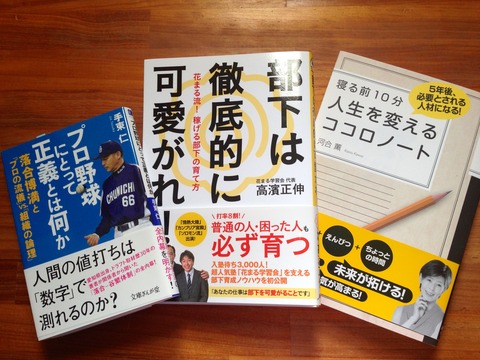

たとえばいま現在入っている3冊はこんな感じ

プロ野球のノンンフィクションもの、マネージメント本、そして自己啓発書。

本を持ち歩いていても読書に対するモチベーションが低いときは、本に手がいきませんよね。

そういうときは軽くて好きな本を読む。

また、難しい本をずっと読んでいると疲れるので、そういうときのためにも軽くて好きなジャンルの本を必ず一冊入れます。

今回でいうと、野球本でしょうか。

他にも最近は村上春樹さんの紀行文などがお気に入りです。

あと、推理小説やSFなんかもいいですね。

僕は、常時3冊以上バッグに入れておくのですが、気分転換になる本、いわゆる「娯楽の読書」となるものは必ず1冊入れるようにしています。

もちろん、面白いからってそればっかり読んではダメですけどね。

作業興奮で、モチベーションが上がってきたら、難しい本にスイッチしましょう。

読書ツールはシンプルに

ここで僕が言う「読書ツール」とは、読書中に出会ったポイントや名言、資料など後で読み返すであろう場所に印をつけるもの。

僕の場合は、この一番小さいサイズのポストイットです。

僕はブログに書評を書くアウトプットが前提条件で本を読むことが多いです。

なので、読書中に「あっ、ここがポイントだ」とか、「これ面白い!」と思ったところにあとで見返せるように付箋でマーキングをしていくのは必須。

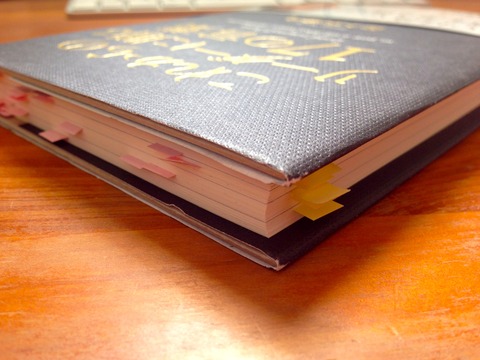

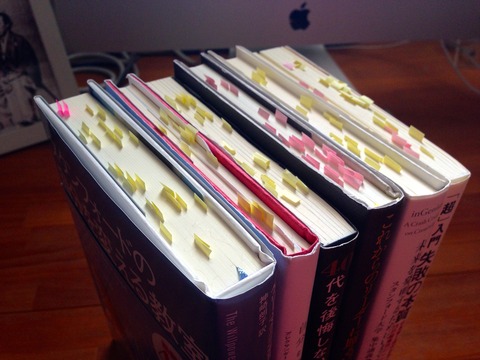

本のポイント、ステキな言葉、引用されている本のタイトル等々、とにかくちょっとでも引っかかったら付箋を貼っていきます。

さらに、ここはブログ記事で使おうと思ったところは横方向にも付箋を貼ります。

この付箋を使うことのメリットは、時間が経ってから「あの本のどこかにこういう内容のことが書いてあったような」という場合に探すのが楽だということ。

こんなふうに

付箋は貼りっぱなしで書棚に収納しているので、ペンで線を引くより検索性が高いし、読み返す時にポイントの拾い読みもできます。

この付箋のブロックを、上記の「読書バッグ」にも、他の持ち歩くカバンのポケットにも常時用意しています。

また、リビングなど比較的長い時間を過ごす場所にも置いています。

もし付箋がなければ、ドッグイヤー(ページの角を折り曲げる)で対処します。

ペンで線を引いたり書き込みをしながら読書をするのもいいでしょう。

その人にあったやり方でマーキングすればいいと思いますが、読書のためのツールをあれこれ増やすのは御法度です。

読書ノートがないと読書できないとか、このペンでないとだめだとか、そういった決まりごとが増えれば増えるほど、読書に入るまでの”バリア”が高くなるので、できるだけシンプルにしたほうがいいでしょう。

「付箋があればいい」、「ペンが1本あればいい」、その程度にとどめておくことをおすすめします。

ちなみに、齋藤孝先生の3色ボールペン方式は僕もいいと思います。

あなどれない「トイレ本」の存在

昔から、トイレはあの適度な狭さと完全個室という環境で読書に最適だと思っていました。

実際、トイレに長居して新聞を読む人とかいますよね。

この環境を使わない手はありません。

だって、家に書斎がない人でも、「うちにはトイレがない」ということはないでしょう。

だけど、あまりに長居をすると、家族やルームメイトの非難のもとになるので短時間で切りがよく読めるものを持ち込むことをおすすめします。

できれば、見開きで1テーマ完結しているようなもの。

ジャンルとしては「雑学・教養」とか「名言集」なんかがいいと思います。

- 作者: デイヴィッド・S・キダー,ノア・D・オッペンハイム,小林朋則

- 出版社/メーカー: 文響社

- 発売日: 2018/04/27

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログ (2件) を見る

毎日2〜3テーマぐらい読めば、年間で相当な知識をインプットできていると思います。

ただし、しつこいようですが、くれぐれもトイレの長居には気をつけてください。

おわりに:とにかく本を手に取ろう

以上、私が年間200冊本を読むためにしている工夫のアナログ編でした。

基本は、

どれだけ本を手に取る機会を増やすか、そのために常に本を携帯するためにどうしたらいいか。

というその一点です。

その結果、行き着いたのが

小さなカバンに3〜4冊本を入れて、常に持ち歩く

という行為でした。

ただ、ここまで書いてきてあれなのですが、タイトルにあるようにこれはアナログ篇。

実は最近の私の読書の主流はデジタルです。

そして、デジタルが主流になることで読書機会がさらに増えている実感があります。

先述したように今僕は、電子書籍とのハイブリッドで読書量を確保しています。

これについては別の記事で書きたいと思います。

ともかく、今回のこの記事が、「今年こそ読書習慣を身につけるぞ」と思っている方に参考にしてもらえたら幸せです。

あなたの充実した読書ライフの参考にしてください。

あわせて読みたい

Kindleを読むならKindlePaperwhiteがおすすめです!

コスパ最強、防水機能も備えて読むシチュエーションを選ばないKindle Paprewhite

Kindle Paperwhite 防水機能搭載 Wi-Fi 8GB 電子書籍リーダー

- 出版社/メーカー: Amazon

- 発売日: 2018/11/07

- メディア: エレクトロニクス

- この商品を含むブログを見る

KindlePaperwhite(第10世代)のレビュー記事はこちら

フロントライトがついて暗いところでも読めるようになった新しいKindle

Kindle (Newモデル) フロントライト搭載 Wi-Fi 4GB ブラック 広告つき 電子書籍リーダー

- 出版社/メーカー: Amazon

- 発売日: 2019/04/10

- メディア: エレクトロニクス

- この商品を含むブログを見る

最上質の読書体験、最上位機のKindle Oasisも新しくなりました

Kindle Oasis (Newモデル) 色調調節ライト搭載 Wi-Fi 8GB 広告つき 電子書籍リーダー

- 出版社/メーカー: Amazon

- 発売日: 2019/07/24

- メディア: エレクトロニクス

- この商品を含むブログを見る

kindleは無料の専用アプリを使ってiPhoneでも読めます。

Amazonでお得にお買い物する方法

Amazonでの買い物は、Amazonギフト券にお金をチャージ(入金)して購入するのがおすすめです。

チャージするたびにチャージ額×最大2.5%分のAmazonポイントが貯まります。

しかも今なら、5,000円以上の初回チャージで1,000円分のポイントがもらえます。

詳しくはこちらの記事から↓