おはようございます、一龍です。

久々に面白い本に出会いました。

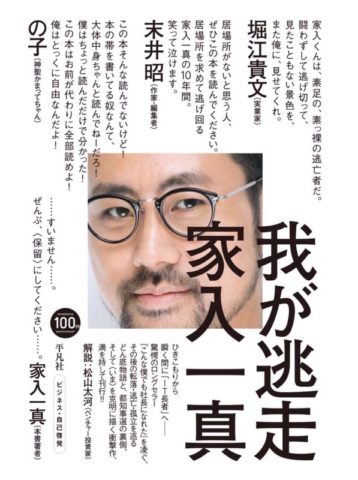

家入一真さんの『我が逃走』 です。

いわゆる経営者本にジャンル付けされる本ではありますが、家入一真さんの人生の浮き沈みの激しさ、ブレ幅の大き、これがたまらなく面白く、結構ボリュームの有る本ですが一気に読んでしまいました。

本来当ブログでは、ビジネスに役立つポイントをピックアップしていくのですが、本書の魅力はなんといっても人間家入一真さんのハチャメチャぶり。

ということで今回は家入一真さんの魅力にフォーカスしていきたいと思います。

なぜならぜ、この方は決して名経営者とはいえないですが、日本に新しい風を送り込むキーパーソンであることは間違いないからです。

『我が逃走』より、家入一真氏の魅力のポイント

★サラリーマンを辞めたいがための起業

家入一真さんといえば、最近では都知事選のイメージが強いですが、もともとはIT起業家として名を馳せた方。

しかし、そのサクセスストーリーはこちらの本に詳しいので読んでいただきたいのですが、

『こんな僕でも社長になれた』

『もっと自由に働きたい とことん自分に正直に生きろ。』

およそわれわれがイメージするIT起業家の成功物語とは程遠く、なんか気が付いたら成功していたッて感じなのです。

そもそも起業の理由も

いまから十四年前の二〇〇一年、二十二歳のときに、僕は福岡の片田舎でレンタルサーバー「ロリポップ!」を立ち上げた。そのときの会社名は「合資会社マダメ企画」。なけなしの貯金をはたいての創業だった。そのときは別に、会社を大きくしたいなんていうことはまったく考えていなかった。家で仕事ができて、仕事をしながら子育てができればそれでいいや、と思っていた。

当時、僕はサラリーマンをしていたものの、中学二年から引きこもり、二十歳を過ぎても対人恐怖症気味だったこともあって、定時出社や同僚とのコミュニケーションが苦痛で仕方がなかった。サラリーマンを辞めたいがための起業。どちらかというと逃げ腰、後ろ向きの理由から至った「起業」だった。

といったダメ人間の逃げ道のような理由からでした。

しかししかし、順調に会社は成長していき

その後、マダメ企画は「株式会社paperboy & co.」、略して「ペパボ」へと進化した。

のでした。

なんか、ほとんど”運”みたいな感じです。

★変わり身の早さ

こうしてたまたま(?)成功した会社に、買収話が持ち上がります。

それに対して家入一真さんは

「これからが面白い時期なんだ。誰が会社を売ったりするもんか……」 そう思いながらも、めったに会えないような人たちだ。断るにしても一度、実際にお会いしてみたい……、それくらいの気持ちで、僕は話を聞きに出かけた。そして、GMOの熊谷さんに口説き落とされてしまったのだ。 僕には、経営者として、そして人間としての熊谷さんが、キラキラと輝いて見えた。 「この人と一緒にやりたい。いろんなことを、教わってみたい……」 それは、「会社に行きたくない」という後ろ向きな理由で起業した僕が初めて「経営者」に憧れを感じた瞬間だった。

と、すぐに感化され、買収に応じてしまいましす。

しかしこれが良かった。

買収された後、たった3人で始まった会社は

精力的にリリースを続けるうちに、東京に出てきた三年後の二〇〇七年には、ペパボは社員数が百人を超える大所帯になっていた。

という成長ぶり。

それはともかく、この変り身の早さというか心変わりの早さは、のちに上場した後の社長退任にも現れます。

僕は、ペパボを立ち上げてからずっと、誰が上とか、誰が下とか、そういうのがとにかく苦手だった。だからいちおう会社のルールとして社長とか部長とかはつくりつつも、立場を超えてフラットに物事を考えたいと思ってきた。 誰がリーダーでもいい。ちゃんとみんなを引っ張っていけるなら、僕じゃなくたってまったく構わない。

とおっしゃっていますが、なんというか、こだわりがないというか、執着心がないというか。

そういったところも魅力なのかもしれません。

★憧れのカフェ経営

さて、本書の前半の読みどころは、ペパボ社長退任後のカフェ経営での転落ぶりです。

このカフェ事業への進出はペパボ時代に始まるのですが、このときも起業家らしからぬ姿が垣間見られます。

まずはカフェ開業の資金調達のとき、

「ところで、お金ってどうやって用意するかわかる人いるかな?

来週までに一千万近く用意しないといけないらしいんだけど、店舗なんて借りたことないから、正直よくわかってなくて」 盛り上がっていたみんなが一瞬、静かになった。

「えっ……。銀行から融資とかじゃないですか?」

「僕、銀行からお金借りたことない……」

「……」

だってお金のことも飲食店の知識も、そもそもまったくない。でもそれって、新しく知るべきことがたくさんあるってことじゃないか。 (ヤバい、やることがたくさんあるぞ!)

この件は僕も驚きました。

しかしそれよりも驚いたのがその後に続くこちらの文章。

GMOにジョインするにあたって、ペパボの百パーセント株主だった僕は、持ち株のいくらかを親会社となるGMOに売却していた。そのため、僕個人と会社には、それぞれ数億円が振り込まれていた。でも、二十歳くらいまでは「博多駅前でオカリナを吹いて生計を立てていければいいな」くらいにしか考えていなかった僕のこと。正直、数億円が銀行口座に入っていることの意味があまりわからなかったし、実感なんてまるでなかった。結局、そのうちいくらかを親に渡して、残りは東京への引っ越し代や、僕を慕ってくれていたベンチャー企業に支援金として渡したりしていたから、すでに口座は空っぽに近かった。それが本当のところだ。

オカリナを吹いて生計を立てる?

大丈夫ですか、家入さん!

しかも数億円がなくなっているなんて。

この金銭感覚のなさは後に大変な事態へとつながっていくのですが・・・

しかし、とりかかりの早さは流石です。

やると決めたら、僕はまず独学で知識を得ながら準備を整えるタイプだ。早速、カフェ関係の専門誌やカフェ経営のハウツー本などを山ほど購入し、片っ端から読み込んだ。カフェの一日の売り上げ目安、価格のつけ方、スタッフの雇い方、メニューのつくり方、営業時間の決め方、などなど……。覚えなくてはいけないこと、決めなくてはいけないことは山ほどある。何よりも、まずは店長が必要だった。僕には、カフェ経営を本職にしていくつもりなんて、まったくなかったからだ。

ただし、

このときの僕の頭の中には、「飲食店をうまく事業化して進めていこう」なんて考えはまったくなかった。ペパボのみんなのための社食、憩いの場、それと少し、外から来てくれるお客さんにも喜んでもらえればいいな、くらいの気持ちだった。

この方、基本的に経営者というより、ただただ”いい人”なんですね。

★アイデアの出し方

さて、当ブログの読者さん的にためになる部分もピックアップしておきましょう。

それは家入流アイデア出しです。

家入さんのサービスや商品、お店へのネーミングはかなりユニークです。

それはどのようにして名付けられるのでしょう。

ネーミングについて家入さんはこう考えています。

僕は、ネーミングはすごく大事なものだと思っている。ウェブサービスでも店でも、コンセプトやデザインを決める前に、まずネーミングを考え、それをデザインやコンセプトに落とし込んでいく。ネーミングの第一印象に勝るものはない。そして、ちょっと捻りがあってニヤリとできるようなものが好き。すでにあるネタをベースにすることもよくあるけれど、それは僕にとってはオマージュに近い。

そして実際のアイデア出しのときは

考えるときはとにかく、片っ端から紙に書いていく。ちょっといいな、と思った言葉をひたすら書いて書いて書きまくる。あとは人と話す。誰かと話して意見を聞いてみると、またそこから新しいインスピレーションやアイデアが湧いてくる。それを重ねることで、なんとなく方向性が見えてくる。

それでもいいものが出ないときは

あまりいいのが思い浮かばないと、イラストを描きまくってみることもある。コインの絵を描いてみたり、ドットでマリオを描いてみたり。そうしているうちにハッと気づいたりする

とのこと。

アイデア出し1000本ノックみたいな感じですね。

実際本書中にはお店やWEBサービスの名前をつけるシーンが幾つか登場します。

印象としては直感派という感じでしょうか。

★意外にまめ

元ひきこもり、対人恐怖症、というイメージがついてまわる”逃げる”イメージの家入さん。

しかし、本書では結構まめな一面を垣間見れます。

たとえば

名刺を頂いた方には、必ずお礼状を出していた。ご縁ができた方には季節の挨拶を欠かさないようにしたし、相手方におめでたい出来事があれば必ず花などを贈っていた。意外だと思われるかもしれないけど、僕はこうした礼儀は大切にしていた。ペパボの代表として、というのもあるけれど、こういった感謝の気持ちは、見返りなんて期待せずにどんどん差し出していきたかった。ギブ&テイクじゃなくて、ギブ&ギブ。

「ありがとう」とか「嬉しいです」という感謝の気持ちは、相手に伝えようと努力しなければ伝わらないはず。

やっぱりこういうところはしっかり押さえているんですね。

ギブ&ギブ

ただし、

でも、口下手な僕は、心でそう思っていたとしても行動にはなかなか移せない。だから歴代の秘書に、お礼状を書いてもらうよう、必ずお願いしていたのだった。

秘書さんがお礼状出していたんですね。

★上場へのあこがれ

本書前半の読みどころはカフェ事業の失敗による転落部分と書きましたが、それよりも先に成功部分があります。

上場のシーンです。

本書全体を通して家入さんのダメ人間ぶりがずーっと強調されているのですが、この上場に関する部分は現代の起業経営者としてカッコいいです。

上場したい、という気持ちは上京した頃から持っていた。企業にとって大きなステップのひとつだし、ペパボをひとつ上のステージに進ませたいという思いがあったのだ。いつまでも同じ場所にいたくない。たとえば三人で始めた会社があったとして、「ずっとこのまま三人だけでやっていきたいね」なんて、そんなのはサークル活動だと僕は思う。会社組織である以上、新たな市場を開拓し、挑戦し続けるのは当然だ。

流れの速いIT業界において、ひとつのことに固執して同じ場所に居続けることは命取りになる。それは東京に来て確信に変わった。事実、そうして潰れていった会社をたくさん見たからだ。

実際、IT業界ではこれが真実なのでしょう。

ITバブルの頃にチヤホヤされた経営者や会社でいまも順調に成長している会社はほんの僅かしかありませんから。

★カフェ事業の散財

さて、本書の一番の読みどころです。

カフェ事業での散財と転落ですが、上記の資金調達のところでも垣間見られるとおり、家入さんの金銭感覚はちょっとおかしいです。

上場で数億のお金を手にしていたという安心感はあるのでしょうが、

ペパボ上場の際、ある程度の株を手放した僕のもとには、数億円の現金がドカッと転がり込んでいた。 パーティカンパニーの資金もそこから運用し、足りなくなると、随時、その個人資金から補填していた。ハイスコアキッチンの利益はいまだ微々たるものだったから、毎月の赤字を僕の個人資金でまかなっている状況だった。

この個人資金で赤字を埋めていく感覚は経営者として異常。

もちろん優秀なスタッフたちが諫めるのですが

たとえば本書登場人物中で、もっとも献身的で感動的で、存在感のある秘書の内山さんの

内山さんはわかっていたのだ。僕が自信満々で進めている飲食事業は、客観的な数字から見ると不安材料があり余るほどあるということを。事業単体では赤字で、僕の個人資金を使いながら運営している現状を、彼女は誰よりも問題視し、折を見ては忠告してくれていた。

こういう忠告にも

「大丈夫、大丈夫。お金ならいっぱいあるんだから」 そう、お金ならある。僕の揺るぎない自信は、その大きな一点にあった。 「いくらあっても、このペースでいけば、いつかなくなります。それにそのお金はあくまで社長個人のものであって、会社でつくったお金ではないんですよ」 「ハハハ、内山さんは心配性だなあ」 内山さんの真摯な言葉も、僕は母親の小言ぐらいに受け流していた。

といった感じで受け流しています。

また、実際の会社のお金を動かしているロッカー永岡くんからの忠告にも

「まあまあ、大丈夫だよ、永岡くん。僕の口座からお金を入れておくから」 上場で得た数億円。一瞬では数えきれないほどの数字が並んだ通帳を手にしていた僕は、安心しきっていた。

といったふうにまったく危機感なし。

極めつけは、経営が苦しくなっていて、新規出店は絶対やめるよう忠告されているにもかかわらず海の家を出店するシーン。

スタッフ全員に反対されつつも

まぁいいや、とにかく、かっこいい海の家をつくって、みんなに遊びに来てもらおう……!

そう考えた僕は、内装にも外装にもドーンとお金をかけた。海の家というのは、基本的に夏だけの季節営業。だからどの海の家も、安くつくって簡単に畳めるようにする。だけど、僕は常識にとらわれたくなかった。いいものはいい。いいものをつくれば、巡り巡って認められてお金も儲かるはずだと思った。 そうして僕がつくった海の家の名前は、〈The Beach Cafe(ザ・ビーチカフェ)〉。

白くまばゆいフロアからは七里ガ浜の海が一望でき、DJブースも完備していた。江の島の花火大会のときは、真正面に花火が見えて、絶景が楽しめる。ラウンジスペースを用意し、さらに、足の角質を食べてくれるというドクターフィッシュの体験ゾーンもつくった。女の子たちのためのパウダールームも充実。

そして、極めつきが、海に面したジェットバス。水着のまま入ることができ、ライトアップすればパーティにうってつけのスポットになる。ひとことで言えばチャラい。海で遊ぶことを最大限に考えた、僕プロデュースの海の家だった。

オープニング当日は、とにかく派手に打ち上げた。DJブースからドンドンドンドンというリズムが鳴り響く中、僕の六本木の友達もたくさん集まってくれた。太陽がカンカンに照りつける中、昼からビールを浴びるように飲み、男も女も関係なくハグをして、一緒に写真を撮って回った。文字どおり、僕の会社はパーティカンパニーなんだなぁと思えた瞬間だった。

夕暮れどき、日が沈むのをみんなで眺めながら、お酒を飲んで、音楽に合わせて踊って、歌を歌って……。

どんだけバブルなんですか!

季節営業の海の家にこれだけの投資、ありえないでしょう。

そしてこの海の家は驚くべき収支決算を出すのでした。

海の家の報告書を見て、僕は自分の目を疑った。 パーティカンパニーが施工費として捻出したのは千五百万円。季節営業の海の家としてはあり得ない金額だった。それに加えて、オープン前の試算表に書かれていた想定利益は二千万円だったが、実際の利益は恐ろしいことに、わずか百八十万円に満たなかった。ケタが違うどころではない。これでは、もはや子供の遊びというしかない。

しかも驚くのはこんな本業での大失敗もお構いなしに、プライベートでもとんでもない散財を繰り広げているのです。

★夜の六本木での散財

その散財というのが夜の六本木でのバブリーな飲みっぷり。

「家入さんの飲み方がすごい」 そんな話が囁かれるようになったのはこの頃だった。 六本木の行きつけの店に着くと、ボトルを入れて、女の子を呼ぶ。とにかくみんな来てほしいから、みんな呼ぶ。フードもお任せで頼む。シャンパンタワーをしたければどうぞ。カラオケするならどうぞ。僕もDragon Ashを熱唱した。昔口ごもって歌えなかったあの歌も、ここでは大声で歌える。歌うと女の子が盛り上がる。人が次第に増えていく。見たことがある人も、ない人もいる。ウォッカでもジンでも日本酒でもテキーラでも、なんでも持ってこい! って気分だった。 そして気づくと大体朝だった。そこが自宅ではないことも増えてきた。頭痛を引きずってタクシーに乗り込み、七時ぐらいに帰宅する。

会社の経営状態が困窮していることに見向きもせず、その後も僕は六本木方面で交友関係を広げ続けていた。そこに集まる人の中には同世代の経営者が多く、IT業界を経験していたり、飲食業を始めていたりと、境遇が似ている人も少なくなかった。そんな人たちに囲まれて居心地の良さを感じながら、おめでたい僕は「これが遊ぶってことなのかも」と思うようになっていた。 六本木での毎日が楽しすぎて、僕は家に帰らなくなった。一日、二日、と間隔が空くようになり、しまいにはめったに帰らなくなった。

もう、完全に自暴自棄というか、現実逃避なのです。

会社の資金繰りが大変なことになっているのに

このつらい毎日から僕を救ってくれたのは、夜な夜な繰り返していた六本木でのバカ騒ぎだった。どんなにつらくても、夕方になると飛んでくる「今日どこで飲む?」という友達からのメールに勇気づけられ、出かけていった。誰からも連絡がないときは、片っ端から電話を入れて約束を取りつけた。

と、夜な夜な六本木へ繰り出していく。

僕は、何もかもから逃げたかった。家に帰らず、飲んだまま寝て翌朝店から放り出され、そのままよれよれの状態で打ち合わせ場所へと向かう。会社のひどい状況を隠しながら、「いいですね、それやりましょう!」などと話していると、なんだか人格が分裂していくような感じがした。もうひとりの自分に、じっと見られているような感覚。僕の居場所はもう、家にも、会社にも、自分の中にすらもなくなっていた。

で、一体どれくらい使っていたかというと

当時、僕は一日で三百万円ほど使うこともざらだった。使い方は簡単で、数人で高級バーかなんかに入って、 「この店で一番高いお酒ください」 と言うだけ。あとはカラオケをするなり、女の子を呼ぶなり、どんちゃん騒ぎで朝まで過ごす。人をどんどん呼んで、呼ばれた人も別の知り合いを呼ぶ。そうやって、まったく知らない人が飲んだ高いシャンパンなりワインなりの代金を、僕が全部支払った。

300万円って若手サラリーマンの年収ですよ。

しかも会社が傾きかけていて、社員も解雇しなければならない状況で、秘書の内山さんがやっとの思いで捻出してくれているお金を毎晩使っている。

もうダメ人間の極みですよね。

★人が集まる、そして育つ

しかし不思議なのは、このダメ人間の極みのような経営者、家入一真氏の周りには、有能なスタッフが集まってきているし、しっかり成長して育っている点。

ペパボの社長を継いだケンタロさん、バーティーカンパニーの永岡さん、さらには本書後半では”再起編”となっていきますが、やっぱり有能な人が集まってくる。

これは家入氏の人徳なのでしょう。

この優秀なスタッフさんたちの中で特筆すべき人物が秘書の内山さん。

もう素敵すぎて惚れてしまいます。

数億あった個人資金があまりにも短期間でなくなったことに、奥さんのアキコさんが疑念を抱きます。

要するに家入さんのプライベートのお金の管理もしてくれている内山さんが怪しいと。

実際には

一日三百万円使う夜遊びを、仮に三十日間続けたら九千万円になる。それに、自宅に帰りづらくなっていた僕はほかにもいくつか部屋を借りていて、住居費だけで月に三百万円くらいかかっていた。お金がなくなった要因のひとつは僕の無駄使いなのだ。誰かを疑うまでもない。

と、家入さん自身の盛大な無駄遣いが原因なのに、奥さんに突っ込まれた家入さんが、内山さんに

「あのさ、アキコさんが、内山さんがお金まわりを見ているということで、ちょっとその、内山さんのことを確認してほしいって言ってて。うん。大したことじゃないんだけどさ」

「え……、それは……」 声が震えるのがわかった。

「私のことを疑っていらっしゃるんですか……?」 しまった、やっぱり聞かなければ良かった!

ときはすでに遅かった。内山さんは書類を整理していた手を止めて、まっすぐ僕のほうを見ながら言った。

「社長、私たちは今月お給料をいただいていません。私たちのお給料は今回、ご家族の生活費に充てさせていただいています」 そう、内山さんたちは自分の給料をさしおいて、ひとまず僕の家族を優先してくれていたのだった。そこまでしてくれていることは、薄々わかっていたはずなのに、軽はずみに疑うようなことを言ってしまった。僕は激しく後悔した。

「そうだよね……。ごめん」

無給で家入さんの面倒を見ている内山さんにこの質問。

もし、僕が内山さんだったら完全にブチ切れるて秒殺しているところです。

が、内山さんはそれでも家入さんに尽くします。

しかも、一端は退職するのですが、本書後半で再登場。

ふたたび家入さんの秘書になるんですよ!

ありえない。

内山さん素敵すぎる。

でも、そこまで人を引きつけるものが家入さんにあるということなのでしょうね。

★やさしいかくめい

さて、本書後半は事業で失敗し、なにもかもなくした家入さんの再生の章となっています。

いくつかのWEBサービスを起ちあげて、徐々に平穏と自分の向かうべき方向性を取り戻しつつある家入さんの活動を評して

工藤さんはツイッターで、僕やほかの何人かの人のことを「優しい革命家」と表現してくれていた。その言葉がとても新鮮だったし、僕の中にしっくりときたのだ。僕がLivertyを立ち上げたときも、そのイメージはじつは「革命」だった。当たり前だと思っていることから自由であること。息苦しいきまりから解放されていくこと。それで、一度は拳を振り上げるロゴをつくったものの、少し力強すぎるような気がして、別のロゴに変えたという経緯もある。

この革命という言葉、本来は力強いイメージですが

「『革命』っていうと武力で勝ち取るイメージがありますけど、そうじゃないんですよね。僕らのイメージはもっとポップなんです。『革命』じゃなくて、ひらがなの『かくめい』というか……」

つまり「やさしいかくめい」という言葉がぴったりな活動なのです。

具体的な活動やサービスは本書で読んでいただきたいのですが、紆余曲折、浮き沈みはあったものの、家入一真というひとりの人間が、一番人間らしく輝くのは「やさしいかくめい」という方向性だと感じさせます。

ちなみに「やさしいかくめい」に関して問われた家入氏は

「そうですよね。『やさしいかくめい』っていうのは、まず、自分が自分自身の意識を変えるっていうことかなと思うんですよ。それこそ柔軟に、ね」

と答えています。

★居場所から居場所へと続く旅

結局家入一真のここまでの人生は何だったのでしょう。

インタビューの中にその答えらしきものが見えます。

「それは……、僕には、『居場所』がなかったからですよ」

「でも、あとから気づくんです。レンタルサーバーだってインターネットの中の場所だし、カフェやギャラリーはまさにリアルスペースですよね。CAMPFIREだったらプロジェクトを通じてひとつの場所ができ上がるし、リバ邸には行き場のない思いを抱えてる子たちが集まってくる。結局、居場所をつくってるんですよね」

「そしていつもそこから家入さんがいなくなっちゃうのが面白いですね」

「ハハハ。本当にそうです。自分がつくった場所にいられないのが困ったところですね」

そう、家入さんはずっと逃げ場を作り続けているのです。

そして、その場にいられない人なのです。

この繰り返しは、今後も続くことでしょう。

「……たぶん、これからも僕は、ずっと居場所をつくり続けるんだと思います。遅刻したり、ドタキャンしたり、ほんとダメ人間なんですけど……、でも、ダメっぷりを全開にしながら、全力で走り続けていくと思います」

でもそれは、いろいろな人を巻き込み、大変な騒動を起こし、そして本人はいなくなっている足あとの連続となるでしょうが、その足あと自体に意味があると思います。

なぜなら、家入氏の作る「居場所」を必要としている人が世の中にかならずいるからです。

この「居場所」が増えていく事こそ、「やさしいかくめい」なのです。

『我が逃走』まとめと感想

本書はまとめようがない本です。

当ブログで紹介している他のビジネス書のように、ビジネス書として役に立つかと言われると「いいえ」とこたえるしかありません。

しかしこの本は紹介したかったのです。

この本はひと言で言うと家入一真氏の自分探しの旅の本です。

僕がしたいことは、いったい、なんなのだろう。 引きこもりながら絵描きを目指していた僕は、ひょんなことからインターネットで起業した。若くして社長になり、創業した会社を株式公開させるまでになった。飲食業を始めて、一時は実業家のような肩書きも手に入れたものの、あっという間にお金を失い、またインターネットの世界に戻った。そして再び、仲間と共同で続けざまに起業し、「連続起業家」と名乗るようになった。そして書籍を執筆したり講演会に呼ばれたりする中で、僕を必要としてくれる人たちが少しずつ現れてきた。 でも、なんだかいまの自分には、大切な軸のようなものが抜け落ちているような感覚がずっとあったのだ。

今後もこの旅は続くでしょう。

僕は基本的に”自分探し”否定派です。

特別にバックパックを背負って旅に出たりしないでも、答えは自分の中にある、日常の中にあると思っているからです。

そんな僕が家入一真氏の自分探しの旅の本を紹介したくなったのは、そのハチャメチャぶりが楽しいというのはありますが、この人はしっかり実社会の中で必要な物を作り続けているからです。

けっして荒唐無稽な夢を見ているわけではないのです(海の家はかなり現実離れしていますが)。

そして、注目すべきポイントは、本人が意識しているのかどうかわかりませんが、本書後半で登場する彼の作るサービスは、先日紹介したこちらの本

これにそっくりなんですよね。

もしかすると、もしかするのかもしれません。

『我が逃走』目次

プロローグ

第1章 こんな僕でも社長になれて

第2章 上場に向かって

第3章 カフェ経営者へ

第4章 決壊

第5章 逃走とリハビリの日々

第6章 「やさしいかくめい」の始まり

第7章 都知事選、そして新しい「居場所」へ

あとがき