おはようございます、中学生の時、美術が5だった一龍(@ichiryuu)です。

さて今日は、当ブログにとって普段とはちょっと系統の違った本をご紹介。

著者の榎本智恵子さんが、青年海外協力隊の一員として、ブータンの聾学校で初めて美術の授業を行ってきた、その活動の奮戦記です。

が、そこから見えてくるものは”幸せとは何か”という、人間にとって根本的なものでした。

なかなか考えさせられる1冊です!

【目次】

はじめに

第1章 クズザンポーラ! ブータン

第2章 ジョモラリに抱かれて

第3章 美術室をつくろう!

第4章 いろんなことがちがうんだ

第5章 ぼくはアーティストになりたい

第6章 未来へ種をまく

第7章 ログジェゲ! ブータン

あとがき

【ポイント&レバレッジメモ】

ブータンは経済発展を放棄しているのではなく、あくまでブータンのよさを生かした「持統可能な発展」をめざしています。伝統文化を守りながら自然とともに暮らすこと、家族や友だちにかこまれた人間らしい生活をすること、そのなかで経済的な自立を実現して幸せになろう、と考えているのです。

「私たちの伝統文化はすごいでしょう。自然がきれいでしょう。見てください、このすぱらしい国を!」

こういい続けることが、経済力では諸外国に太刀打ちできないブータンが実現可能な世界に誇れる幸せ」なのです。そして、外国人から「そうだね、ほんとうにいいよれ」とうらやましがられることで、その幸せはさらに増幅します。

チベット仏教の輪廻転生の考え方のなかには、人間に生まれ変わっても苦難を強いられるという場合があります。それは、障がいを持って生まれてくるということです。

たとえば、前世で人をだましたり、nがうまいばかりで一生懸命仕事をしなかったりすると、聴覚障がい(耳がきこえにくく、話すこともできない人)として生まれると信じられています。

しかし、これは独特の宗教観にもとづいた思想で、科学的根拠はまったくありません。障がいを持つことと、前世での行いが関係するなどという事実はなく、私にはどうしても受け入れられない考え方でした。

ブータンでは身のまわりに起こる不幸なできごとを、仏教の巷え方によって処理することがよくあります。科学技術が、一般社会に浸透しておらず、ほんとうの原因を追究することのほうが現実的ではないのです。熱心にお祈りをしたり、よい行いを進んでしたりすることで、「現世で徳を積み、来世も人間として幸せに暮らそう」と考えるのが当たり前なのです。この宗教観を頭ごなしに否定するつもりはありませんが、私は、理解がむずかしい「異文化の壁」だと考えることにしました。

ブータンは、実はものすごくきびしい学歴社会なのです。高校時代の成績がいいと、国外に留学する権利をもらえたり、一番いい大学で勉強したのち、省庁の公務員になれたりします。ブータンでは省庁で働くことが一番よいとされているので、みなそれをめざしています。その下は、理科や数学ができると看護師やエンジニアの道、英語やゾンカができると教師の道へと振り分けられます。もらえる給料も、ほぼこの順番です。

美術室がないことはとても不便でしたが、そのおかげで、子どもたちのやさしさや、おとなを尊敬するよう、小さなころからしつけられていると、知ることができました。日本ではもう忘れ去られた先生への感謝の気持ちを、ブータンの人は、子どもからおとなまでがきちんと持っています。校内暴力や学級崩壊なんて言葉は、ブータンにはありません。

「人間は助け合って、おたがいを尊敬しあって、仲よく生きるもの」

ブータンの子どもたちから教わった、シンプルで一番たいせつなことかここにありました。

そもそもブータンでは、ものごとが計画通りに進むことはほとんどなく、計画そのものも「こうなったらいいよね」ていどにしか思っていません。会議で話し合って決まったことは、見通しを考えないまま翌日からでもすぐに実行されますが、やってみてダメだとわかると、すぐにやめてしまいます。

何人もの許可を必要とする計画などは、ちっとも許可がおりず、何か月も待たされます。連絡がこないので問い合わせると、「ああ、忘れてた」といわれるのがオチ。

信じられないことに、国語のゾンカには、「ごめんなさい」に当たる言葉がなく、人びとはなかなかあやまりません。失敗することや忘れることは「人間として当たり前」であり、それを責めるの徳の低い人間と思われるため、黙って受け入れるしかないのです。こうした状況に、いつもぷりぷり腹を立てていた私。お気楽な同僚たちは、のんびりミルクティーを飲みながら、

「なに怒ってるの?考えすぎないで、はい、リラックス!」

と、”徳の低い”私をたしなめていました。

ブータンは、昔ながらの生活が残る桃源郷のような国だ、穏やかで、のんびりした素朴な国だという人も多い。でもいいかえれば、昔の生活が残っていることは、古い慣習を重んじる、保守的な考え方のあらわれでもある。穏やかさには、「自分の力でどうにもならなしことに力んたんにあきらめる」という気力のなさもふくまれます。

ブータン人は、とにかく人助けをだいじにしていますが、時にそれが助けられた人をダメにしてしまう場合があります。

「だれかが助けてくれるから、働かなくてもだいじょうぶ」

「なんとかなるさ」

ブータン人のなかに、こうした甘えが少なからずあることは、日々私も感じていました。

2020年までに、すべての国際支援から自立する計画があるブータンですが、諸外国の支援に頼り切った今のままでは、国の崩壊につながるのではないかと心配になります。

人の幸せは、実はとてもシンプルなもののなかにあります。人と人が寄りそうこと、それは人種や国境を越え、だれもが感じる幸せの定義であるように思います。もしかしたら、今日本がもっとも必要としているものは、このシンプルさなのかもしれません。

【感想など】

◆ただの奮戦記ではない

著者の榎本智恵子さんはJICA青年海外協力隊として、ブータンへ美術教師として赴任された方。

本書は榎本さんのブータンでの活動の奮戦記といった位置づけの本ですが、単に「こんな活動をしてきました」「こんな成果が出ました」「ブータンはこんな状況です。もっともっと援助を!」といったよくある内容の浅いものではありません。

上記の【ポイント&レバレッジメモ】を見ていただければ分かると思いますが、「えっ、それ言っていいの?」という内容も多く含まれています。

もちろん、著者の授業によって生徒が変わっていく様や、周りの反応の変化が本書の一番の読みどころですが、ワタクシはどちらかというとブータンという国の真実に興味がひかれました。

そしてこれが、日本人にとって考えるべき非常に深いテーマのです。

◆ブータンはほんとうに世界一幸せな国なのか?

そもそも、ブータンは本当に世界一幸せな国なのでしょうか?

本書にも書かれていますが、2011年に新婚のブータン国王夫妻が来日されました。

さわやかなお二人の姿に、ちょっとしたブームとなりましたが、その時に「幸せの国」としてブータンが紹介されていました。

「お金やモノがなくても精神的豊かさは世界一」ということでしたが、日本人はこういうの大好きですよね。

「敗戦の何もないところからここまで復興したけれど、気がつくと大切なものをなくしてしまった・・・」なんていうロジック。

でもワタクシは「心の豊かさ」>「経済的豊かさ」という考えにすごく違和感を持つのです。

以前職場の研修で、公益財団法人のOISCAに1週間通ったことがありました。

ここは東南アジアから若者が国を背負って農業を勉強に来ている施設で、ワタクシは彼らと一緒になって農業体験をしたのです。

その研修の最後に、座談会があって、日本と彼らの自国とどちらが幸せか?というテーマで話し合ったことがありました。

留学生の皆さんは当然ながら、豊かな日本の方が幸せだといいます。

衣食住が足りていて、ゲリラも内戦も存在せず、教育も医療も受けることができ、職業選択の自由もある。

彼らが主張する日本が幸せな理由は、「あれもある、これもある」のそれこそエンドレスの”あるある尽くし”でした。

それに対してワタクシの同僚たちが言った言葉。

「日本は確かに経済的に豊かだが、その発展の中で大切なものをなくしてしまった」

「日本人は決して幸せではない・・・」

ワタクシ正直言って「おかしいやろ!」と心の中で叫んだのを覚えています(正確には「こいつらバカじゃないのか?」と思ってしまいました)。

持っているもの、手に入れた環境ではなく、無いものに目を向け続けるから幸福感が無いのではないか?

どう考えても、日本の方が幸せだろうと。

で、ブータンは世界一幸せな国なのか?ですが、ワタクシは決してそんなことは無いと思います。

古い因習にとらわれ、保守的で、物事が進まない。

少なくとも、ワタクシがブータンに住んだら満足できないだろうし、職場ではブチ切れるでしょう。

ただ、本書からブータンは他のアジアの国々とはかなり国民性が違うということも感じられました。

ブータン人は、日本人からしたら、おせっかいで有難迷惑なことを一番たいせつにしているのです。ただし、おせっかいは過ぎても、絶対に人を見捨てることはしません。私も孤独やさびしさを感じるひまがなく、いつもだれかに守られている安心感がありました。

この国には助け合いの精神が生きている!

これはすばらしいことです。

その一方、のんびりした国民性も垣間見られます。

途上国の支援というのは、実はとてもむずかしく、一歩まちがえば先進国のおごりや一方的な押しつけになってしまうし、途上国の自立をさまたげる危険をはらんでいます。

と著者もおっしゃっているように、こういった古き良き伝統を守ってきた国に対する支援はよく考えて実行してほしいものです。

数十年後、ブータンの人たちが、「発展の中で大切なものを無くした」なんて言わないように。

◆一粒の種

さて、本書のメインストーリーである著者の奮戦記について。

無い無い尽くしのなかで、教材をつくり、美術教室をつくり、作品の展示会まで開催した著者の努力には本当に頭の下がる思いです。

本書には「外国人が一人来たぐらいで・・・」といった、著者の本音の記述が見られますが、著者はいわば”一粒の種”なのです。

その存在と活動の意義は

数か月後、いつものように一番乗りでクラブへ来た生徒会長のナムゲイがいいました。

「マダム、ぼくはアーティストになりたい。この学校に残って、マダムのかわりに美術を教えたいって思ってるよ。ぼくは、なにをしたらいい?」

この文章がすべてを語っているでしょう。

美術の授業が存在しなかった国で、アーティストになりたいという夢を持った若者が登場した。

まかれた種は確実に芽を出しているのです。

◆日本人にとって幸せとは

最後に、「日本人の方が圧倒的に幸せだ」と言ったワタクシですが、やはり無くしたものもあることは認めます。

といっても、向こう3軒両隣みたいな濃密な地域の絆とか、ブータンのようなおせっかいな親切は正直言って勘弁願いたい。

でも、何かぎくしゃくしている、なにか常にプレッシャーを負っている、そんな日本人に著者が巻末で書いているこの言葉をかみしめてもらいたいです。

ほんのちょっとの不便を受け入れ、ぜいたくをやめたら、社会は少しだけシンプルになります。むずかしく考えることが少なくなれば、日本人の心はもう少し余裕ができ、小さな幸せを感じる心や感謝する心が育つのではないでしょうか。そう、幸福は生い立ちや環境で決まるものではなく、自分の心が決めるものなのです。

シンプルに生きることで余裕ができる。

本書が、生き方を見直すきっかけとなればと思います。

本書はWAVE出版、渡辺様より手渡し献本していただきました。

ありがとうございました。

【関連書籍】

「ブータン」で検索していたら私の疑問にぴったりの本を発見しました。

GNH(国民総幸福)で有名になったブータン。一方で急速な近代化により、身の丈に合わない消費行動や失業問題が顕在化してきた。ブータン人の価値観のもととなる仏教の伝統と経済成長は、人々の幸福感にどんな影響を与えているのか。日本人が学べることは?

急速な近代化により、ブータンでは身の丈に合わない消費行動や失業問題などが顕在化してきています。その様子は、高度経済成長、バブル崩壊を経験した日本を彷彿とさせます。日本人が通り過ぎた道をあえて辿る必要があるのかと思われるかもしれません。しかし、ブータンの変わりつつある社会を見つめることで、日本が失ってしまった何かを感じ、これから何を大切に生きていくべきかを考えるきっかけとすることは可能です。

本書は、ブータン首相の下で国民総幸福と経済を学んだマッキンゼー出身の高橋氏が経済面から、宗教人類学者で僧侶の本林氏はブータン人の価値観をつくってきた仏教面から、幸せのゆくえについてまとめています。経済成長のみに頼らない幸せを探る日本へのヒントが詰まった1冊です。

【管理人の独り言】

今日ご紹介した本には、ブータンの子どもたちの写真が多数掲載されています。

どの子もとってもステキな笑顔をしていて、とてもいい写真です。

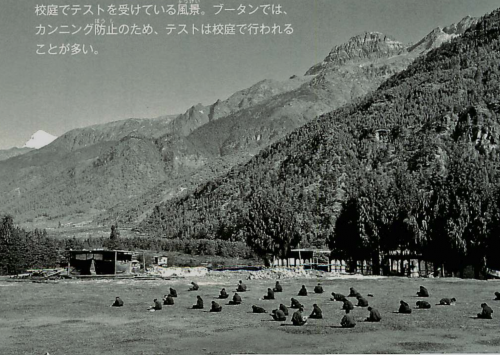

そんな生徒たちの写真の中でワタクシが一番気に入ったのがこの写真。

カンニング防止のために校庭でテストですよ!

しかも日本とは桁違いの大自然。

なんかいいなぁ。

<追記>

本書著者のブログ「BHU-LOG」にてこの記事が紹介されました。