おはようございます、一龍(@ichiryuu)です。

さて今日は、木暮太一さんの本をご紹介。

テーマは「伝え方」。

わかりやすい表現で定評のあるビジネス書作家木暮さんの「伝わる」テクニック満載の一冊となっています。

ワタクシもブロガーとして目からウロコが何枚も落ちましたよ!

【目次】

はじめに 「わかりやすい!」が人生を変える

ステップ0 「わかりやすく伝える」4つのステップ

ステップ1 「誰に」「何を」伝えるのかを明確にする

ステップ2 相手に伝わる日本語を使う

ステップ3 話しを正しい順序で組み立てる

ステップ4 相手に伝わる言葉に言い換える

あとがき 「わかりやすい!」が社会を変える

【ポイント&レバレッジメモ】

★「わかる」には3つの段階がある

「伝える」とは、どういうことでしょうか?

相手の人が、皆さんの話を「わかる」ということです。

では、「わかる」とはどういうことなのでしょうか?

私は、次の3つの条件をすべて満たしたとき、はじめて人は「わかった」「理解した」ことになると考えています。

1.把握:相手が言っていることを把握する

2.納得:相手が言っていることを納得する

3.再現:自分ひとりで思い出して、「こういうことだった」と再現する

★「わかりやすく伝える」ための4つのステップ

1.「誰に」「何を」伝えるのかを明確にする

2.相手に伝わる日本語を使う

3. 話を正しい順序に組み立てる

4.相手に伝わる言葉に言い換える

★ステップ1「誰に」「何を」伝えるのかを明確にする より抜粋

・「何を」には「結論」と「その理由」がワンセットになっていなければならない

・話をシンプルにするからこそ、相手はスッと理解してくれるわけです。

・「相手が結論を理解・納得するのに必要な情報だけを伝える」

★ステップ2 相手に伝わる日本語を使う より抜粋

・「相手に伝わる日本語」を使うには、ポイントは2つ。

1. 主語と述語を明確にする

2. とにかく一文を短くする・・・相手が「覚えておくこと」よりも「理解すること」に集中できるため、話がわかりやすくなる・「できるだけ、ひとつの文章で『主語』と『述語』はひとつにする」

・余計な言葉を入れない・・・「伝えたい結論」を理解してもらうのに不要な言葉は、すべて「余計」だと判断する

・「熟語」は「漢字+ひらがな」に置き換える・・・(例)「黒字化」という熟語は、「黒字になる」と言い換えることができます(ほかにも「○○化」という言葉はたくさんありますが、すべて「○○になる」という動詞に変換することができます)。

・「実は何も表していない言葉」を使わない

★ステップ3 話を正しい順序に組み立てる より抜粋

◇「テンプレップの法則」

1.話しのテーマ(Theme)話しのテーマを冒頭で伝える。

2.言いたいことの数(Number)「言いたいことはいくつあるのか?」

3.結論・要点(Point)言いたいことの結論・要点を伝える。

4.理由(Reason)・伝えた結論が正しいといえる理由を伝える。

・なぜそれを、いま伝えているのか、その理由を伝える。

5.具体的な話(Example)結論を補足する具体例を示す。

6.結論・まとめ(Point)最後に結論・要点をくり返す。

◇「相手の記憶に残す」ための5つのポイント

1.相手が記憶できる情報量に調整する

2.「重要ポイント」は繰り返し説明する

3.「間違えやすいポイント」は繰り返し説明する

4.「暗記ポイント」を明示する

5.箇条書きで「重要ポイント」を示す

★ステップ4 相手に伝わる言葉に言い換える より抜粋

◇相手が意図どおりのイメージをもつ「言葉」を選ぶ

重要なのは、自分がどんな”文字列″を伝えるかではなく、その文字列によって、相手がどんな「心像」(イメージ)を抱くかです。

同じ言葉を投げかけても、その言葉によって引っ張り出される「心像」は人それぞれです。

正しく伝えたいのであれば、正しい(意図どおりの)イメージを描いてもらえるようにしなければならないのです。

そのためには、投げかける言葉を相手によって調整する必要があります。

◇相手の「イメージ」と「連想」を先読みするしかない

「心像」と「スキーマは自然に発生してしまうものです。皆さんが何かを伝えようとすると、相手は必ず勝手に思い描いてしまうのです。

であれば、皆さんができることは、ただひとつ。

相手がどんな「心像」と「スキーマ」をもっているかを先回りして想像するこことです。

そして、意図通りの心像とスキーマをもってもらえるような表現にする、もしくは間違った心像とスキーマを修正してもらうことです。

つまり、相手の「心像」と「スキーマ」から逆算して、言葉を選び、表現の仕方を調整するほかないのです。

【感想など】

◆今、最も「わかりやすい」本を書く著者

本屋さんのビジネス書コーナーに行くと、今誰が旬のビジネス書作家さんか一目で分かります。

木暮太一さんは間違いなくそのうちのお一人。

ヒット作を連発されています。

もともと木暮さんは、難解で苦手な人が多い経済について、非常にわかりやすく解説するテクニックに定評がありました。

で、今回本書を読んでみて、どうして木暮さんの本がわかりやすいのか納得。

「なるほどこういうところを注意して、こういうテクニックで書いているのか」と感心しきり。

一応本書では”口頭で伝える方法”が主題なのですが、そのテクニックは「文章表現」にも応用できると思いますので、文章表現に携わる方やワタクシを含めてブロガーさんも参考になるところ大だと思いますよ。

◆「話し言葉=わかりやすい」は誤解

【ポイント&レバレッジメモ】にピックアップしたように、とにかく「伝わる」ためのテクニックや注意点が満載です。

その中で、ワタクシの最も目からウロコだったのがこちら

話し言葉は往々にして「不完全」になりがちなのです。

私は「書くように話す」ことをお薦めしてします。

「伝わる日本語の使い方」を身につけるためには、口頭で話すときであっても、文章で書くようなつもりで、一語一語、一文一文をチェックしながら話すことを心がけるべき、ということです。話し言葉で伝えればわかりやすくなる、なんて大間違い。むしろ、「書き言葉」で伝えることでわかりやすくなるのです。

対面で話すとき、表情や声の抑揚など言語以外の情報も含めて相手は受け取るので、思っている以上に「伝わる」と勘違いして、言葉をおろそかにしてしまう。

その戒めなのですが、これブロガーとしてかなり考えさせられるところです。

ワタクシの場合は文章表現です。

ブログでわかりやすくお伝えしようと、できるだけ「話すように書く」ことを意識しています。

が、あまりに「話し言葉」に近づけすぎると相手に伝わっている気なっているだけで、実際には伝わらない文章を書いてしまいそうだなと。

「書くように話す」←→「話すように書く」

これは正反対のようで実は本質はつながっているんだと認識させられました。

これから気をつけよう。

◆普段からのトレーニング

また、表現者(←自分のことをこう書くと恥ずかしいですが)として心がけなければならない点も気づきをいただきました。

それは表現の幅。

いつも同じ言葉しか使っていないと「表現の稼動域」が狭くなって、伝えられる相手の範囲も極端に狭くなってしまいます。「専門家」と言われる人たちの多くの話がわかりづらいのは、普段から同じ言葉ばかり使っているからなのです。

ワタクシは専門家ではないですが、確かにブログ記事でブロガーやビジネス書好きしかわからない単語も使ってますね。

例えば「TTP」とか。

ビジネス書好きには「徹底的にパクる」の略だと認知されていますが、はじめて読まれた方には「TPPの間違いか?」って思われても仕方ない。

こういう点は反省しないと。

でも、専門用語や外来語の言い換えには限度がありますから、その辺の見極めは難い点もあります。

ちなみに「iPhone」なんてどう言い換えればいいんだろう。

「板状全面画面指操作通信端末」設計林檎社於加利福尼亜って感じでしょうか?(←もうお経のレベル)

◆「相手に興味を持ち、相手を知り、相手になりきる」

さて、本書最終章では、伝え方の「奥義」と題して、どうしたら「相手にぴったりの表現と行間を選ぶ」ことができるのかを説いてくれています。

これはもうテクニック云々以前の根本の部分。

そして、その奥義とは

相手に興味をもち、相手を知り、相手になりきる

ということです。

結局、本書の一番最初に戻るのですが、「誰に」が最重要。

それはそうですよね、「伝える」のは相手あってのこと。

でも、もう一段深く考えてほしい、相手のことを本当に理解できているか?

で、木暮さんは相手を本当に理解するための方法を解説してくれているのですが、それはネタバレ自重します。

本書の核心部分は直接本書にあたってください。

さすがは職業作家、「伝える」プロというのはこういう努力、心がまえなのかと感心すると思いますよ。

ワタクシもブロガーとして読者のことをもっと知らなくてはと、ここでも反省。

◆おまけ

蛇足ですが、読んでいて気がついたのでちょっと触れておこうかと。

実は本書自体が、非常にわかりやすい「伝わる」工夫がされています。

本書の構成は「テンプレップの法則」を使ってできているし、重要な部分はくり返し登場します。

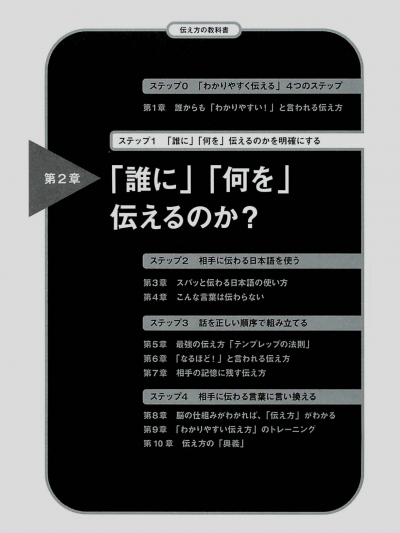

また、各章の始まりにこういう章扉があるのですが、

これは「この章はこのテーマですよ。全体のここの部分ですよ」というのが一目で分かるようになっています。

こういうわかりやすい”案内板”付の本は初めてです。

このアイデア、他の本でもぜひ取り入れてもらいたいなぁ。

本書はWAVE出版、渡辺様より手渡し献本していただきました。

ありがとうございました。

【関連書籍】

インターネットの普及、情報洪水、市場の成熟などによって、消費者はガラリと変わってしまった。マスメディアへの接触が減り、広告をスルーし、しかも信じない。友人からのクチコミの方がずっと信頼される。どうしよう…。でも不安に陥ることはない。悲観することもない。ちょっと発想を転換してコミュニケーションの仕方を変えれば、広告にもマスメディアにも、明るい「明日」が待っている。そろそろそんなポジティブな話もしようじゃないか。