おはようございます!

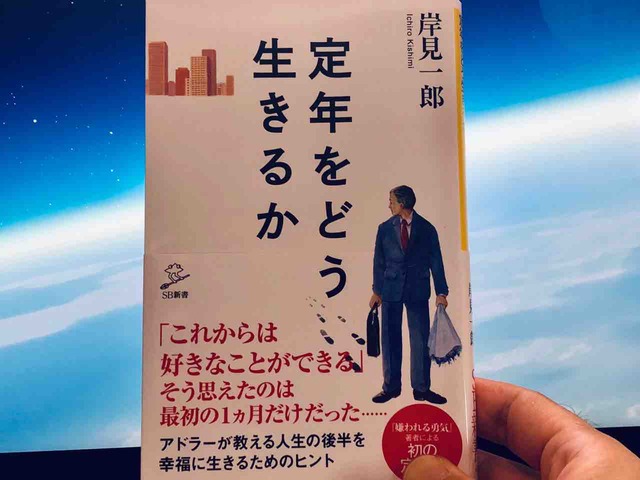

今日ご紹介する本は、

岸見一郎 (著)『定年をどう生きるか』SB新書

です。

僕らアラフィフ世代は定年が伸びる可能性が高いですが、それでも定年というゴールが近づいてきた実感があり、そろそろ定年後の準備もしないとなぁと思い始めますよね。

でも何を準備したらいいのか。

本書では主に心の準備、メンタル面を解説してくれています。

では早速、気になるポイントの読書メモをシェア!

岸見一郎 (著)『定年をどう生きるか』SB新書:読書メモ

★定年後に抱える悩みの正体とは

本当に怖いことは(定年後は会社は守ってくれないこととは)別のところにあります。会社と言う組織に属さなくなると、誰からも注目されなくなることです。会社にいる人と同じように、引きこもっている人もまた、注目されなくなることを恐れて、自分に特別の関心を持ってもらえ、自分のことが守られている家庭から外に出て行こうとしないのです。

★定年のための準備とは

定年に準備は必要かというときの準備とは、未来に向けてではなく、「今のための」準備です。

今は「未来のことを考えない」というのが生き方の指針になります。不安は未来に関わる感情ですから、未来を手放せば不安から自由になることができます。定年後に何が起こるかは未来のことなので、そのことについて今考えることができません。今考えられることがあれば、それは未来ではなく、「今」する準備のことです。あるいは、このようにいうこともできます。今変われないのなら、未来にも変われない、と。

★人の価値を生産性で見ない

会社を辞めると、自分で何かをしようと決めなければ何もできない時間が続きます。朝何時に起きるかも、起きてから何をするかも、全て自分で決めなければなりません。会社に勤めていた時は通勤は辛いものでしたが、今日これからどこに行くかを考える必要はなかったので、ある意味楽だったともいえます。

そこで、何かをしていなければ怠けているように思う人は、この何かをしなければならないという思いから脱却しなければなりません。人の価値を生産性で未来と言う考えにつながっていきます。

何もしなくてもいいのだが、何かできることがあればそれをしてもいいくらいに感じられる方が気持ちとしては楽でしょう。何かをしなければならないと考えると、何をしてもそれは義務となります。生きがいは義務感がある時には感じられないものです。趣味まで義務と考えてしまう人は、人間は放っておかれたら何もしないものだと考えているのかもしれません。

★会社より大きな共同体の声に耳を傾ける

自分が会社に所属していると思える人は会社員でしかありませんが、自分は会社を超えた大きな共同体に所属していると思っている人は、会社よりも大きな共同体に所属している社会人であるといえます。個人は国家よりも大きな共同体に所属しているからです。

★新しいことを始めるチャンス

定年はそれまでの仕事を辞めるというだけで、人生が終わりになるわけではありません。それまでとは違うことを始めるチャンスです。それまでは何かをしなければ気がすまなかった人が、「何もしない」ことを始めるチャンスでもあります。

★人はなぜ働くのか

哲学者の三木清は成功と幸福とを対置して、次のようにいっています。幸福が存在であるのに対して、成功は過程である。成功するためには何かを成し遂げなければなりませんが、人は何も成し遂げなくても、幸福で〈ある〉、今生きてることがそのまま幸福であるということです。

人は生きるために働いているというときの「生きる」というのは「幸福に生きる」という意味になります。

さらに、人は働くために生きているのではなく、幸福に生きるために働くということになりますが、働こうと働くまいと人は幸福で〈ある〉のですから、厳密にいえば、人は幸福に生きるために働いているのではありません。働いていることがそのまま幸福であるということになりますが、働いていなくても幸福であることができるのです。

★他者貢献は自分の問題

貢献感を持つことが必要というのはあくまでも自分の問題です。貢献感は自分で感じるもので、会社がそれを押し付けるのは間違いです。アドラーは「貢献感の搾取」という言葉を使っています。他者に貢献したいと感じている人の善意を悪用するということです。

自分が仕事で貢献していると感じられることが大切ですが、理想をいえば、そんなことすら忘れて自分が取り組んでいることに喜びを感じられることが望ましいと私は考えています。喜びを感じられるという意味で、自分のためにしていることが結果的に他者に貢献しているということであれば、貢献という言葉に抵抗を覚える人でも受け入れてもらえるかと思います。

★成功ではなく幸福を

終わりよければ全て善しと考える人は、人生で成功することが善いことだと考えています。しかし、人生を成功の観点からだけ見ることが唯一絶対の見方ではありません。

人はいつでも幸福なのです。何かを達成してもしなくても、幸福はそのようなこととは何の関係もないのです。

定年の前からも、成功ではなく、幸福を目標にして生きることができれば、定年後、環境が大きく変わっても、そのことで生き方が大きく変わる事はないでしょう。

岸見一郎 (著)『定年をどう生きるか』SB新書:感想

◆そのときになってみないとわからない

いかがだったでしょうか。

著者の岸見先生はベストセラー『嫌われる勇気』の著者。

なので、アドラー心理学に基づいて定年後の生活の心のあり方を解説してくれています。

実は、僕は本書を読んでいて本当にすごく共感したのでした。

と同時に、多くの人は多分読んでもピンとこないかもしれない、とも思いました。

というのも、著者もこんなふうに書かれていまるように

働いているときに病気で入院するといった経験をすれば、肩書のことを気にかけられない、ただの患者として生きることを通して、定年後の人生がどんなものかに思い至る人もいるでしょう。

僕は脳腫瘍の手術で1年求職した経験があります。

大の男が一日中家にいて何もすることがない、なにも生産しない無価値な状態。

そして、体力回復のために近所を歩くときに、周りの視線を気にするなんともいえないあの感覚。

これを経験しているんです。

だから、本書で言うところの定年後の、組織の肩書もなく、何もすることがない状態での精神状態をすごく理解できます。

(これを経験したからこそ、いま早期退職して自宅で仕事をしていても、何も気にしないで行きられるわけです)

本書を読まれる方の多くは、50代の定年が近づいて来ている方でしょうが、おそらくこの感覚は実際に定年生活に入ってみないとわからないと思います。

ですが、心の準備として読んでおくと絶対いいと思います。

そして、今のうちに準備しておかなければならないことは、まさにこの「心の準備」と言えます。

◆人は生きているだけで価値がある

その心の準備とは何か。

それは価値観の転換です。

あるいは多様性を認めること。

仕事の現場では、成果こそが全て。

何かを生み出す、何かを成し遂げる事が至上課題であり、それこそが存在理由ですよね。

でも、人間は本来、存在自体が価値がある。

何かをしていても、しなくても、自分は(周りの人も)存在しているそれだけで価値がある。

そういう考え方を練習しておくこと、組織の外へ出て、肩書も仕事もなくなっても平気でいられるようになります。

これ、僕が今その状態なので自身を持って「本当です!」と言えます。

せっかく生まれてきて、ここまで長年働いてきたんですから、定年後の人生は何者にも束縛されず、何かをするかしないかも自分のコントロールで、自由に残りの時間を楽しもうではないですか。

そこにルールはありませんし、必要ないんですよ。

定年後の人生をどう生きていけばいいか不安な方に。

本書はSBクリエイティブ様からご恵贈いただきました。

ありがとうございました。

目次

はじめに

第1章 なぜ「定年」が不安なのか

第2章 定年に準備は必要か

第3章 あらためて働くことの意味を問う

第4章 家族、社会との関係をどう考えるか

関連書籍

岸見一郎氏のおすすめ著書