【目次】

第1章 打ち・叩き・割る武器

第2章 突き刺し・薙ぎ斬る武器

第3章 刃で斬り・切っ先で突く武器

第4章 投げつける武器

第5章 発射装置で矢を射る武器

第6章 火薬で弾丸を撃ち込む武器

第7章 忍具…忍術に用いる武器と道具

第8章 捕り物道具…犯罪者を取り押さえる用具

第9章 鎧兜…防具のかたちと変遷

付録 合戦の道具類、攻具足、設営・標識具、指揮合図用具

参考文献

【紹介】

先日紹介した

|

ビジュアル 戦国1000人 ―応仁の乱から大坂城炎上まで乱世のドラマを読む (2009/01/10) 小和田 哲男(おわだ てつお) |

が武将カタログなら、こちらは武器カタログ。

以前、新大阪駅構内のリアル本屋さんで見つけた時には、あまりの面白さに新幹線に遅れそうになりました。

見開き1ページで右に解説、左に武器の図解イラストというスタイルで紹介されています。

そして、秀逸なのは古代から江戸時代まで時代の変遷とともに武器の変遷が分かること。

古代においては“鉾”や“剣”など中国の武器の特徴を色濃く残している武器が、武士の社会になるにつれて鎧兜や日本刀のような我が国のオリジナル武器に進化していく様が本書を通して読んでいくうちにわかります。

まさに、“武器”を通して見た“日本史”を体感することができます。

また、本書の面白いのは、鎧兜や槍、刀、火縄銃などのメジャーでポピュラーな自衛隊風に言うと“正面装備”にとどまらず、忍者が用いた忍具や、平和な江戸時代に発達した捕り物道具なども紹介している点。

色々面白いものも出てきますよ。

例えば、忍具では水の上を渡るための水器が紹介されていますが、

これってよくお笑いのコントでも登場するけど絶対成功しないと思いますが…。

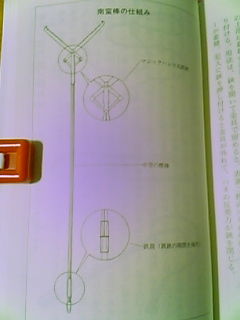

それから、捕り物道具では“南蛮棒”とよばれるものが登場しますが、

これいわゆるマジックハンド式に犯人を捕まえる道具だそうです。

こんなの江戸時代にあったんですね。

そして、時代劇でおなじみの十手

色々なタイプがあったんですね。それに、鬼平で有名な火付盗賊改の用いる十手は普通の同心の十手とは違うのですね。また、十手の房の色も身分によって違ったなんてうんちくも書かれています。

最後に、日本の甲冑や刀剣など見るのも大好きなワタクシですが、なぜ日本の武器に惹かれるのかを、本書の著者があとがきで端的に表現してくれているのでその部分を引用。

日本の武器や防具の大きな特徴として、「強さが美しさを構成する」という言い方ができる。これも魅力の一つだろう。傾向として西洋や中国における武器に対する価値観は、ひたすら性能や威力、堅固さといった要素に向けられている。それに対して日本の武器は、性能、威力、強靭さと同時に美しさが追求されている。その違いは日本刀や大鎧を見れば一目瞭然。ここまでやる必要はないだろうと思うくらいに、美意識と芸術性が反映されている。これはものづくりに対する日本人の感性が関係しているように思うがどうだろう。

カラーでないのが惜しまれるところだが、歴史好き、武具好きには見ていて飽きないたまらない一冊ではないでしょうか。

【関連書籍】