総力特集1 「一流の読書術 VS 二流の読書術」 の、とくにインタビュー記事がかなりオススメだったので、自分のメモ書きも兼ねてご紹介。

【目次】

<総力特集1>

成功する人の「本の読み方」は、どこが違うのか?

一流の読書術vs.二流の読書術

仕事ができる人の「本の賢い選び方&読み方&活かし方」を徹底解剖!【Special Interview】

■「精神の糧」となる名著を何度も繰り返し読む (SBIホールディングスCEO)北尾吉孝

■参考文献を同時に読み著者の思考過程を追体験(キヤノン電子社長)酒巻 久

■“気になる本”の“気になる箇所”を読み込む(トレンダーズ代表取締役)経沢香保子

■マインドマップで読書知識をリマインドする(ALMACREATIONS 取締役オーナー)神田昌典

■1冊から学ぶポイントを1つに絞り込んで読む (ライフネット生命保険副社長)岩瀬大輔

■さまざまなジャンルの本を同時並行的に読む(インスパイア取締役)成毛 眞

■本の情報をデジタル化しいつでもどこでも活用 (フリー・ジャーナリスト)佐々木俊尚

■1テーマにつき30冊の本を1日で一気に読む(経営コンサルタント)野口吉昭

■実利に直結しない本から新たなイメージを得る(カリスマ・ブロガー)小飼 弾

■“自分”にも“顧客”にも刺さる言葉を抜き書き(キーストーンフィナンシャル社長)大坪勇二

■気づきを与えてくれる本を何度も読み返す(KCCS事業部長)早田麻子【Business Hacks】

■厳選!即実践できて効果抜群の「読書ハックス」

【Reading guide】

■「最大効果の読書術」が身につくブックガイド9

【ポイント&レバレッジメモ&感想など】

【Special Interview】

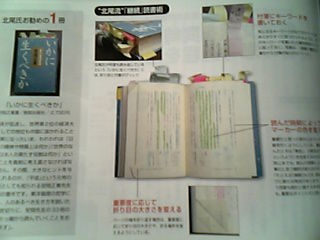

■「精神の糧」となる名著を何度も繰り返し読む (SBIホールディングスCEO)北尾吉孝

◇「精神の糧」となるような本を今こそじっくり時間をかけて読んでほしい

◇「自分はなんて未熟なんだ。もっと自分を成長うさせなければ」と気づかせてくれるような名著・古典こそが、「精神の糧」になる本と言えると思います。安直なハウツー本では精神は鍛えられません

◇私はノートは作りませんが、その代わり、重要な部分はマーカーで線を引きます。それも最初に読んだ時は青、二度目は黄色というように色を変える。同じ本でも時を経て自分が成長するとここが大事と思う個所が変わってくるので、後でそれを確認するために色を分けておくのです。

ページの端を折り返す場合は、重要度に応じて折り目の大きさや、おる場所を変えるような工夫をしています。それから、気になるキーワードが出てきたページには付箋を貼る。

◇「知行合一」ができて初めて、本はその役目を果たしたと言えるのです。それにはまず、本から得た知識に善悪の判断を加え「見識」とし、さらに、勇気をもって実行することでそれを「胆識」にまで高める必要があります。

北尾さんの読書術はマーカー、付箋、折り目(ドッグイヤー)の使い方が面白いですね。

重要だと思うところの変遷で自分の成長がわかる仕組み。

ワタクシはあまり、本に書き込んだり、ページを折ったりは好きじゃないですが自分の成長が確認できる仕組みには惹かれます。

北尾さんのお勧め本

■参考文献を同時に読み著者の思考過程を追体験(キヤノン電子社長)酒巻 久

◇Q:読書が成長・成果につながる人と、ただ読んだだけで終わってしまう人の違いとは?

A:「どれだけその本の世界に入り込んで読んでいるか」の差ではないでしょうか。どんな本でも著者になりきって読まないと、そこで書かれていたことを現実に活かせないと思います。

◇“酒巻流”「行間」読書術

① 「これは!」という本に出会ったら

② まず参考文献をすべて入手

③参考文献も同時並行で読む (必要な個所だけ拾い読み) ⇒ 著者の思考の軌跡、「行間」まで読めるようになる

④本から得た学びをメモ帳に書き留める

⑤読書メモをよく読み返す

酒巻さんの参考文献をすべてそろえて同時並行で読むというのは、精読の場合の一番理想的な読み方でしょう。

非常に中身の濃い“疑似体験”ができると思います。

学者さんなどの研究者やワンテーマを徹底的に掘り下げたい方ならこの読み方がベストかと。

その反面、ワタクシのような時間もないし、小遣いも少ない平凡な勤め人にはちょっと無理かな。

酒巻さんのお勧め本

■“気になる本”かうかちがあるの“気になる箇所”を読み込む(トレンダーズ代表取締役)経沢香保子

◇本には著者の考えが詰まっていますが、著者の考えが必ずしも正しいとは限らないし、頼りすぎると自分というものがなくなってしまいます。本はあくまでも、自分に足りない部分を補うサプリメント。なるべく多くの本に接して、その都度、必要なところだけを吸収するという読み方のほうが私には合っています。

◇「一行でも役立つ文章があれば、その本は買う価値がある」

◇表面的なテクニックに終始している本は勧めません。わかりやすいハウツーは、一見役に立つように見えますが、かえって振り回される恐れがあります。

◇Q:表面的なハウツー本と、本質まで踏み込んだ本は、どうやって見分ければいいのでしょう?

A:私が判断基準にしているのは、「はじめに」の部分です。読者の危機感を必要以上に煽ったり、著者自身の経験や考えが見えないものは、そのまま棚に返します。逆に買いたくなるのは、著者が血が滲み出るような思いをして試行を重ねたことが感じられる本です。

非常に共感できるインタビューでした。

とくにハウツー本に対する見方。

どんなに素晴らしいハウツーでも、吸収して消化し、自分の血肉となって初めて役立つもの。

自分のものとなっていないテクニックに固執すると、それこそ「生兵法は怪我のもと」となりますよね。

また、本の判断基準のポイントを「はじめに」の部分の注目しているあたりも納得できます。

水野俊哉さんのセミナーでも言われてましたが、「はじめに」の出来が中身の出来と大きくリンクしていると。

リアル本屋で本選びをするときは絶対「はじめに」をチェックするべきです!

経沢さんのお勧め本

■マインドマップで読書知識をリマインドする(ALMACREATIONS 取締役オーナー)神田昌典

◇①新卒で就職~27歳ぐらい・・・マネージメントやマーケティング、ファイナンスやアカウンティングについての実務書

②28歳~35歳・・・専門書中心へと移行 ⇒ その分野で身を立てていける人物になるための基礎固めをこの時期にしておく

◇一つの分野で出ている本など、せいぜい百冊程度です。百冊も読めば、どんな分野でもいっぱしの専門家になれます。

■1冊から学ぶポイントを1つに絞り込んで読む (ライフネット生命保険副社長)岩瀬大輔

◇ビジネス書はアウトプットにつなげてなんぼ。ですから、本の内容を必ず自分の仕事に置き換えて、「明日からのアクションにどうつなげるか」を必死に考えながら読むようにしています。

◇一冊の本から学ぶことを一つに絞って、それを必ず実行する

神田さんも岩瀬さんも、ブログで読書の感想を書くことを推奨しています。(当ブログがまさしくこれ!)

ブログは単なる読書ノートと違って不特定多数に情報発信します。

誰かに読まれることを想定して書くのと、自分しか見ない読書ノートにメモ書きするのとでは読む段階で意識が違ってきますよね。

より質の高いインプットになるような気がします。

それに、考えてみれば、大人が読書の感想や書評を書いて誰かに見せる場ってブログぐらいなもんですよ。

案外貴重な場なのかも。

と、煽っておいて、あまり書評ブログが増えると自分で自分の首を絞めることになりそう・・・・。

■さまざまなジャンルの本を同時並行的に読む(インスパイア取締役)成毛 眞

◇何の脈略もない複数のジャンルの本を、同時並行的に読んでいくのが私の読み方。一日のなかでもどんどん読む本を変えて、何冊もの本に目を通します。

◇本の選び方で一つアドバイスするなら、できるだけ新刊を読むこと。パソコンでも、十年前より最新のもののほうが確実に付加価値は高いでしょ。本も同じで、十年前の本の話をしても誰も感心してくれません。もっと遡って古典になれば、また違った価値が出てきますけどね。それからいきなり難解な本から読まないのもポイントです。

でました、多読派の代表格。

著書、

本は10冊同時に読め!―――本を読まない人はサルである!生き方に差がつく「超並列」読書術 (知的生きかた文庫)

- 作者:成毛 眞

- 出版社/メーカー: 三笠書房

- 発売日: 2012/08/16

- メディア: Kindle版

で、読書をしない人をサル扱いした成毛さん。(そこまで言わなくてもと思いつつ嫌いじゃない 笑)

自宅の写真でも、その蔵書数のすごさに目を見張ります。

さすが、蔵書数を冊数ではなく「t」という単位を使う人ですよ。

ただ、すごく意外だったのはできるだけ新刊を読むことをアドバイスしている点。

経営者でそれなりの地位に就き、人生経験を重ねられている人は必ずと言っていいほど古典を勧めるものですが、ちょっとビックリ。

もちろん成毛さんは古典の良さを否定しているのではなく、中途半端に古い本を読むな!ということのようです。

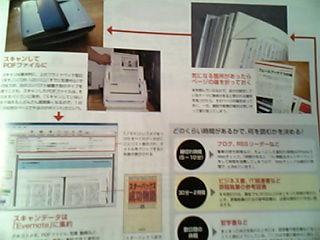

■本の情報をデジタル化しいつでもどこでも活用 (フリー・ジャーナリスト)佐々木俊尚

◇Q:(原稿執筆に直結する)本は、やはりスキマ時間を使って読むのですか?

A:いえ、スキマ時間は使いません。5~10分使って読んだところで、結局内容が頭に入らず、また読み返すことになるだけですから。本は最低でも30分以上時間がとれたときに集中的に読むようにし、それ以下の細切れ時間はWebチェックと決めています。

◇Q:原稿執筆に直結しない本の場合は、どのように読まれるのですか?

A:歴史書や哲学書といった、自分の考え方や人生観のベース作りにつながりそうな本は、細切れ時間どころか、1~2時間、時間が取れても読みません。まとまった休みが取れる時まで取っておき、そこでじっくりと読むようにしています。

◇Q:なぜ、そんな読み方をするのでしょうか?

A:読んだ後に、その内容についてゆっくり考える時間がないと、ベース作りができないからです。

最近当ブログでも2冊の最新著書

を紹介させていただいた佐々木俊尚さん。

このインタビューでもITジャーナリストの本領発揮。

クラウド・コンピューティング時代の読書をテーマに「ノマド本」さながらにテクニックを解説。

「MediaMarker」「Revilist」「Evernote」などなど、「ノマド本」を読んで興味を持った方ならこのインタビューは必読かと。

解説がカラーな分、こちらのほうがわかりやすかったりします。

私もスキャナーで本のデジタル化は真剣に検討中。(←検討中=小遣いをためているの意)

■実利に直結しない本から新たなイメージを得る(カリスマ・ブロガー)小飼 弾

◇まずは読んで面白いかどうかが大切です。だいいち、溜飲の下がらない難しい本ばかり選んで読むほど、不快なことはありません。読んで気持がいい本、つまりエンターテイメントとしてのビジネス書は、それはそれで存在価値のある本なのです。

◇先進国のビジネスマンが成功しようと思うなら、もういい加減に何かの役に立つために本を読もうなどという、開発途上国の発想をまず捨てるべきです。

◇まだ成長途上にある若いビジネスマンなら、勝間さんの本のように論旨明快で完成度の高いビジネス書ではなく、論拠が穴だらけで少し怪しいビジネス書が面白いと思います。

アルファブロガー小飼弾さんの「実利に直結しない本から新たなイメージを得る」というのは前出の成毛さんと通じるところがあるような。

しかし、あくまでも実利に直結した本を読んだ上でのことと、ワタクシたち凡人は考えたほうがよいかと。

幅広い教養、興味関心と深い人間性を求めるのは非常に高邁な姿勢ですが、まずは飯が食えるだけは稼がないと、おちおち本も読めませんから。

小飼さんは月に400冊読む超人的な読書スピードや記憶力の持ち主らしいので、その辺は十分に考慮に入れるとして、少しずつでも自分の興味関心を広げていくことも読書の醍醐味であるのは間違いありません。

基本的生活+αとしての遊びの要素が、これからビジネスマンが成功するために必要な要素だということには私も大賛成です。

■気づきを与えてくれる本を何度も読み返す(KCCS事業部長)早田麻子

◇20代のころはビジネスノウハウ書を手当たりしだい読んでいた時期もありましたが、ある時期からノウハウは自分で作るものだと気づきました。

早田さんのお勧めの本

さて、本特集の後半では、

【Business Hacks】

■厳選!即実践できて効果抜群の「読書ハックス」

【Reading guide】

■「最大効果の読書術」が身につくブックガイド9

と続いていきます。

「読書ハックス」は編集部が「読書術本」20冊以上を読んでその中から厳選したものとのこと。

ハックは10個だけですが、「かなりイイトコドリしてきたなぁ」という内容なので、今まで「読書術本」を読んだことのない人には超お勧め。

目からうろこの人もいるのではないでしょうか。

最後に 「最大効果の読書術」が身につくブックガイド9 から私のお勧め本を3冊推薦

まだ読書習慣がない方、これから読書を習慣にしたいと考えている読書初心者の方にはこの本から読むのがお勧め。

「忙しくて本を読む時間がないのではなく、本を読まないから時間がないのだ」といった、

読書に対する考え方が180度変わる本です。

すでに読書が生活の一部になりつつある人にお勧め。

さらに効率的に本を読むためのハックが満載。

「図書館の近くに住む」なんてハックもありましたっけ。

読者上級者にはこちらがお勧め。

この本を読んで“ビジネス書の構造”を理解すれば、さらに理解どアップ。

著者の論旨の展開の仕方なども手に取るように分かります。

【管理人の独り言】

今回の記事中でもチラッと書きましたが、

以前当ブログで紹介した

を読んで以来、本のデジタル化を真剣に検討しております。

そのために必要な道具がこちらのスキャナと裁断機のコンビ

|

FUJITSU ScanSnap S1500 FI-S1500 (2009/02/07) 富士通 |

|

PLUS 断裁機 裁断幅A4 PK-513 26-128 () プラス |

当ブログでのクリック状況を見ても、この2つは非常に関心が高いようで、本好きにとって”本のデジタル化”が大きな問題だということがよくわかります。

なんせ裁断機のほうは長らく品切れ状態でしたからね。

ようやく最近、Amazonに入荷したようです。

さらに、そこへ追い打ちをかけたのが記事中でも紹介した佐々木俊尚さんのこちらの本

デジタル化した本を持ち歩くというスタイルが近い将来来るかもしれません。

ワタクシも検討終了次第(=小遣いが貯まり次第)購入へGO!

いつのことやら・・・

![THE 21 (ざ・にじゅういち) 2009年 10月号 [雑誌] THE 21 (ざ・にじゅういち) 2009年 10月号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61p%2BCjbv8PL._SL160_.jpg)

こんにちは! お世話になっております。

ご存知かもしれませんが、佐々木俊尚さんの「ひと月15万字~~~」のP51~によると

フラットベッド型のものが本をバラバラにしなくてよいので便利だそうです。

EPSON GT-D1000

CANON DR-1210C (生産中止、ヤフオクかamazonで探してください)

dotcom 様

コメントありがとうございます。

実は今日、かねてより購入を検討していたScanSnapを注文してしまいました。

本を裁断するのは気が引けるけど、増え続ける蔵書に対する解決策はこれしかないと思いまして。

その辺の顛末記も今後アップしていくつもりです。

お楽しみに。

こんにちは。

始めまして。

The21の記事を色々探しており、

辿り着きました。

(もっともそれ以前にも拝見させていただいたことはありますが。)

本記事をリンクさせていただくことは、

可能でしょうか?

特に記述が見あたらなかったので、

こちらに失礼いたします。

もしご迷惑でしたら、

その旨ご連絡いただければ幸いです。

Daisuke.F 様

はじめまして

ご丁寧にありがとうございます。

とくに記述していませんね。すいません。

当方は基本的に関連のある記事であればリンクもTBでもOKですよ。

よろしくお願いします。

一龍さま

ご返信、ご理解ありがとうございました。

Daisuke.F 様

今後ともよろしくお願いします。