おはようございます、一龍です。

今日ご紹介するのは当ブログではおなじみの大塚寿さんの新刊。

「後悔しない〜」シリーズが印象深い方ですが、今回のテーマは「仕事をつくる」。

もはや、仕事を作ることを意識していかなければならない時代に日本も突入しているんですねぇ。

はじめに

「仕事をつくる」ことをテーマに書かれた本書。

「えっ、自分で仕事をつくるの?」といぶかしく思われる方もいるでしょうが、営業のプロフェッショナルがあかす、仕事をつくるテクニックはまさにガチの仕事術なのでした。

仕事術としても価値高い本ですのでまずは一読。

そして「仕事をつくる」ことへ考えを進めていただいてもいいのかなと。

とりあえず「仕事をつくる」仕事の仕方のポイントをピックアップしてみましたのでどうぞ。

ポイント

★相手に100%寄り添う

コンスタントに仕事を作り出している人の行動を精査してみると、相手の立場にたつことから一歩進めて、「相手に寄り添って」考え、行動しているということが分かったのです。<中略>

一緒に考えるというか、並走しながらゴールに向かうような立ち位置ですから、相手にはパートナーとして映るので、当然やりとりされる情報も濃密になり、よりよい提案になる確率も高くなります。

この近い距離感が構築できるのは、相手に100%寄り添う日常があってこそです。相手が何が欲しいかわからない時代には、寄り添うからこそ仕事のタネが見えてくるのです。

★「利他」の仕事術

人の役に立ちたいという動機が、次なる仕事を作り出し、そのプロセスや結果で誰かから感謝され、自身の自己愛も満たされるから、また次の仕事をつくりたくなる。

この好循環は、平成の仕事づくり名人にも共通する働き方といえるでしょう。

誰だって、いい仕事をして周りの人から「ありがとう」と感謝されたいし、それで自分の存在価値が実感できれば、その気持ちをまた味わいたいと思うはずです。

★戦う武器を明確にする

まず大切なのは自分の「何が、どこに、どのくらい強いのか」を考えることです。この「自分」は「自社」「自社製品」でも構いませんし、文字どおり「自分」という場合もあります。

その自分の「武器は何か?」と問われれば、武器だけについて考えてしまうのは当たり前ですが、実はこれでは実践ではあまり使い勝手がよくありません。

必ず相手という対象に対して「どのくらい」強いのかという発想をしてください。相手によって武器の効き方が大きく変わるのですから。<中略>

その上で重要なのは、その武器について「絶対的強み」を求めないこと。競合よりほんの少し優っていればそれでいいという「相対感」で発想してください。

絶対的強みなんてものは、そうはないですから、あくまで相対的強みで戦おうというわけです。

しかもここでは「総合力」という発想ではなく、この分野・この機能では「弊社が一番」という細分化した考え方をしてください。

★感情移入のポイントを探す

意図的に共感した状態をつくるのが「感情移入」のなせる技なのです。

感情移入というのは、相手の気持ちになり切ろうと、能動的に自分の感情を相手に重ね合わせることです。相手の気持ちと自分の感情がシンクロしたところには、必ず仕事が生まれます。

一見、相手の課題を把握して、そこに自社製品や自社ソリューションの話をすれば、案件化し、そのうちの何割かは受注しそうに思えますが、実際はそうではありません。

そこに介在する「感情移入」が仕事の規模を決め、仕事のパートナーまでを決めてしまうのが現実です。

つまり上手に感情移入できたビジネスパーソンが案件化させ、かゆいところに手が届く提案によってコンペを勝ち抜き、より上流からの仕事を生み出すのです。

6つの感情移入のポイント

1.相手の大切にしている考え方

2.相手の人間性

3.相手の立場

4.相手の困っていること

5.相手の経歴

6.相手の表情

(詳しくは本書で)

★「自分」だけでなく「自分たち」で勝負する

仕事づくりというのは、会社に所属している人々はもちろんのこと、ノマドワーカーを含めたフリーランスで仕事をしている人たちも総力戦で行うものです。

つまり仕事は「自分」だけでなく「自分たち」で勝負するものと心得ましょう。個人戦ではなく、団体戦で臨もうというわけです。

上司についても、直属のリーダーやマネージャーだけでなく、部長、事業部長まで巻き込み、さらには関連部署の協力も得ながら、仕事をプロデュースしていくのが仕事づくり名人たちの共通点だということを忘れないでください。<中略>

昨今では正社員、派遣社員といったくくりではないところで、緩やかに企業と連携してプロフェッショナルな仕事をする個人が非常に多くなっていると感じます。<中略>

社内の協力者や社外のパートナーをプロデュースして仕事をつくるという技も、バリエーションのひとつとして持っていたいところです。

★相手とベクトルを合わせる

事後とを作り出すコミュニケーションの実態は、お互いが「WIN-WIN」もしくは「LOSE-LOSE」の関係になるようなベクトル合わせをすることなのです。

かつて近江商人が商売哲学としていた「三方良し」つまり、相手にも自分にも、世の中に照らして「良い」という心得もベクトル合わせの重要性を象徴しています。<中略>

次に、もっと大局的な意思決定の基準に触れておくと、それは相手の「大切にしている考え方」であったり、「判断に迷ったときによりどころにしていること」だったりします。<中略>

ベクトルというのは、お互いの矢印は別の方向を向いていても、そこに補助線を引けば、同じ方向に進めるようになるものです。

この補助線上に仕事が存在しているということを常に念頭に置いておきましょう。

★付き合う人は徹底的に選別せよ

とにかく人間関係においては「虎穴に入らずんば虎子を得ず」という発想をしないことです。

世の中には「いいエネルギーや運をくれる人」と「エネルギーや運を奪ってしまう人」がいます。いい人脈を構築するためには、とにかく前者としか付き合わない。後者とは距離を置くということを心がけましょう。

人脈を語る上で、あえて付き合う人は選ぶべきだと主張する最大の理由は、成功法則に基づいて自分を変えようとするより、付き合う人を変えたほうがよほど成果が上がるからです。

これは企業人としての人生を歩むと決めた人にとっても、独立開業の道を選んだ人にとっても共通のセオリーです。

感想

◆今なぜ「仕事をつくる」なのか

当ブログの読者様にはおなじみの大塚寿さんの新刊です。

大塚さんと言えば、特にこちらの本では

色々悩みを抱えていたときに読ませていただいて、答えをいただき気持ちが楽になったものでした。

(この本は殿堂入り書棚に置いてあります)

その大塚さんの新刊のテーマは「仕事づくり」。

読者のみなさんには「フリーランスでもあるまいし、なぜ仕事づくり?」と思われるかもしれません。

本書のコラムにこんな一節がありました。

これまで「与えられた仕事しかしない人」がやっていた仕事をすべて派遣社員に任せ、それに寄って浮いたコストを「仕事をつくる人」の競争力を高めることに投資するようになりました。

もっと言うと、派遣社員に置き換えるのはまだましなほうで、その業務自体を中国といった新興国にアウトソーシングしてしまうようにもなりました。

つまり仕事という価値を生み出さない人は、言葉は悪いけどその他大勢の汎用品にって、「お前の代わりはいくらでもいるぞ」という状態になるということ。

そういえば先日紹介した

では、自ら仕事をつくってボスに提案をしないとクビになるということが書かれていましたが、それは外資系だけの話だろうと思っていたのに、日本の企業でもそういう時代がやって来たということなのですね。

◆「仕事をつくる」ために一番重要な”力”とは

本書は

自ら仕事を生み出し、その仕事で成果を上げ、さらに大きな仕事と成果に繋げる

という正のスパイラルを作り出して上昇気流に乗っていくためのテクニック本です。

著者の大塚寿さんが営業出身ということで、書かれている内容は営業職がベースとなっているのですが、基本的な部分は職種に関係なく参考になると思います。

さて、「仕事をつくる」ために必要て力とは何でしょう。

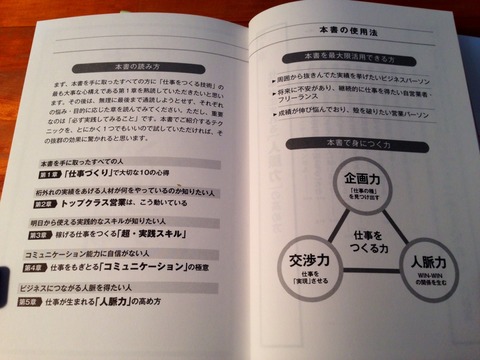

本書の冒頭には「本書の使用方法」か掲載されています。

これによると本書で身につく力は「企画力」「人脈力」「交渉力」の三つ。

もちろん仕事のスキルが高いということは絶対条件ですが、この三つの総合力が「仕事をつくる力」だということです。

ここで正直言うと、3つも”力”が必要なのかと思うとハードルが高いと感じました。

この3つを兼ね備えるということはマルチに能力が高いということですよ。

自分には無理だなぁと。

ただ、読み込んでいくうちに、マルチに能力がなくても大丈夫なんじゃないかとも思えてきました。

◆基本は人とのつながり力

本書では色々な仕事をつくるためのメソッドが登場しますが、読めば読むほど仕事づくりの究極のベースは”人とのつながり力”だと気がつきました。

そしてつながり力を生み出すのはその人の”魅力”ではないかと。

魅力があるかどうかが決め手になると。

たとえば本書冒頭部分に

「『仕事づくり』はエンターテイメントだ!」というのは、そのもの「ズバリ!」で、「仕事づくり」というものが、シルク・ドゥ・ソレイユのショーや北野武の映画、百田尚樹の小説と一緒だということです。

なぜなら「仕事づくり」もショーも映画も小説も、相手にとって「おもしろい」「何か引きつけられる」「引き込まれる」というポイントがあることが核心だからです。相手が何か「おもしろい」と感じる部分があれば、必ず仕事は生まれるといってもいいでしょう。

とあるように、「あいつと組めばおもしろいことができる」と思わせることができれば仕事は生まれるでしょう。

いかに人に覚えてもらい、記憶に残るか。

仕事でインパクトを与えるか。

そういった”演出”もこれから考えていかなくてはならないのでしょう。

◆チームを作れ!

「そうはいっても人付き合いが苦手な俺はどうればいいんだ」という方、逆に「仕事はできないけど人付き合いはまかせてくれ」という方もいるでしょう。

そんな方はチームを組めばいいというのも本書で気がつきました。

”魅力”には、”おもしろい”だけでなく、「締め切りを絶対守る」「質が高い」「専門知識が圧倒的に詳しい」もしくは「人脈のハブ」とか色々ありますよね。

チームで自分にないものを補って、とにかくお客様が「困った」とか「新しいことをやりたい」といったときに、真っ先に頭に浮かぶ”集団”になればいい。

すべて自分がマルチにできる必要はないんですね。

あっ、チーム内でも人とのつながりが大切かぁ。

ともかく、与えられた目の前の仕事で一杯一杯の毎日ですが、本書を読んで真っ先に「仕事の報酬は仕事」という意識にスイッチを切り替えたいと思います。

そして

・誰よりもいい仕事をするという意識

・相手の印象に残る仕事をする意識

という意識をもちつつ、人とのつながりを大切にしていこうかと。

来るべき日に備えて(←意味深)

本書は著者の大塚寿様から献本していただきました。

ありがとうございました。

目次

まえがき

本書の使用法

第1章 「仕事づくり」で大切な10の心得

第2章 トップクラス営業は、こう動いている

第3章 稼げる仕事をつくる「超・実践スキル」

第4章 仕事をもぎとる「コミュニケーション」の極意

第5章 仕事が生まれる「人脈力」の高め方

関連書籍

大塚寿さんのオススメ既刊本