おはようございます、最近買い物する時に「原産国」の表示を必ずチェックするようになった一龍です。

さて今日は、プロライター上阪徹さんによる成城石井についてのルポルタージュ(?)本をご紹介。

いやもうとにかくすごいの一言、「スーパーがここまでやるのか」と驚きの連続でした。

はじめに

失われた20年の間でも、着実に成長して来た成城石井。

他社スーパーが安売り価格競争にしのぎを削る中、他社よりも高い商品ラインナップでもお客様から選ばれ続けるのはなぜなのか。

まずはその秘密の一端を、原昭彦代表取締役のインタビュー回答を中心に見ていこう。

成城石井がお客様に選ばれるポイント

★儲けよう、とは考えない

興味深いのは、儲けよう、という発想ではなかったことだ。本当においしいもの、こだわったものをとことん突き詰めよう、というところから、成城石井は品揃えを考えた。それが結果として、他社が真似できない仕組みや品揃えにつながったのだ。

「日本のメーカーや問屋さんも頑張っておられます。でも、日本国内で買っているだけでは、成城石井のお客様は、満足してくださらなかったんです。かといって高品質なものに、問屋さんはなかなか手を出してはくれない。だから、自分たちで取りに行くしかなかった。直接、産地まで行ってなんでも買ってくる仕組みが確立したんです」

★店が重視する四つのこと

(「経営方針説明会」を見学して)印象的だったのは、まず全体が”現場第一主義”で貫かれていたこと。現場の店舗が主役、そこで働く店長やスタッフたちが中心、という空気感である。

社長はじめ幹部のレポートも、店舗で働く従業員たちを尊重し、「いつも現場をありがとう」というムードなのだ。<中略>

そしてもうひとつ、印象的だったのが、社長の原氏が強調していたことだ。それは「基本の四つ」の徹底だったのだ。挨拶、クリンリネス、欠品防止、鮮度管理である。

この四つは、顧客との接点の基本中の基本。最大の経営方針であり、成長戦略であるかのようだった。

★レジは最後の砦

「レジにしっかり人員をつけているのは、実はもうひとつ理由があります。会話のできるスーパーとして、多くの従業員を売り場に置いていますが、売れていく商品を補充する品出しや、多くのアイテムの賞味期限確認、さらには翌日の発注業務などで、常に売り場の従業員が自由になっているわけではないんです。そうすると、会話の最後の砦がレジになる。レジでコミュニケーションさせていただく、というのが、重要な機能になるんです」

「いくらいい接客サービスを受けて、商品のストーリーをじっくり聞いて買い物ができたとしても、最後のレジのところでご満足いただけなかったら、それがお店のイメージを損ねてしまう可能性は高いです。レジはコミュニケーションの最後の砦であると同時に、サービスの最後の砦。だから、レジにかなり力を入れているんです」

★全店のサービスマニュアルは存在しない

「店舗の開発の仕方とも関わってきますが、こういうお店しか出さない、という考え方であれば、きちっとしたマニュアルを作っていかなければいけないと思います。しかし、例えば路面店とエキナカ店では、求められるものが違う。同じエキナカでも、駅によって全く変わる。だから、あえて決めていないんですね。ただ、これもまた、この会社の強みだと思っています」

「それが、成城石井がこだわっているサービスなんです。たとえ効率が悪くて、時代に逆行している、といわれたとしても。そして、成城石井にお見えになるお客様は、その心地よさに気づいておられるのではないかと思うんです」

★基本は、やろうと思えばしっかりできること

「挨拶、欠品、鮮度管理、クリンネスの四つの基本もそうですが、結局、基本的なことは、忙しくても忙しくなくても、やろうと思えばしっかりできることなんです。戦略的なことをやろうとするとスキルやテクニックが必要なときもあるわけですが、基本の徹底はやればできる」

「当たり前のことを当たり前にできることが、どれほど難しいか。商売の基本であるにもかかわらず、それを認識している人は少ないのではないでしょうか。だから、基本がしっかりできるよう、数値化して追いかけていく意味が出てくると思っています」

★プライベートブランドの押し売りはしたくない

「プライベートブランド商品の押し売りはしたくないんです。買い物というのは、選ぶ楽しみがあるわけですよね。それを店の中に必ず残しておきたいと思っているんです。イチゴジャムひとつとってみても、国産のイチゴがいいのか、その中でもあまおうのイチゴがいいのか、それとも糖度の高いものがいいのか。お客様の嗜好は様々なんですね。そこに正解があるわけではない。そして、どの商品を選んでも、高いクオリティのものが用意されていることが何より大事だと考えているんです」

★求めるものが作ってもらえないから、自分たちで作った

「本当においしいもの、いいものを届けたいと考えたとき、その延長線上にあったのが、お惣菜でした。おいしいシュウマイやソーセージ、お弁当などをお客様に提供したい。ただ、成城石井には、ここでも強いこだわりがあるわけです。例えば、原料にもこだわりたい。合成着色料、保存料などを使わないものを出したい。ところが、そういうものを調達しようにも、どこにもなかった。工場に作ってほしいとお願いしても、コストが合わないし、面倒だからと、どこも作ってくれなかった。だから、自分たちで作るしかなかったんです」

★「商売って、そんなに難しいものではない」

「変化のスピードが速いといっても、劇的に変わっていくわけではない。日々少しずつ変わって、それが積み上げられて大きな変化になる。

商売って、そんなに難しいものではないと思っているんです。やらなければいけないことを、徹底するだけ。特に基本を徹底するだけ。難しいとすれば、それを継続するこけだと思っています。本当に当たり前すぎて、みんなやらないんです。当たり前のことをやり続けることが、一番大事なんです」

★「顧客はこう」と勝手に決めない

「マーケティングという言葉を好まない会社ですね。社内でこの言葉を聞くことはまずない。ターゲットを決めたり、店のパターンを決めて事業を行うのではなく、お客様の期待にどう応えていくか、というたとを、あらゆる局面で考えていくんです」

「消費とは、感情て行われると思っているんです。エモーショナルな行動であって、ロジックではない。だから大事なことは、感情にどれだけアピールできるかです。こんな商品があるんだ、という感動や感激、こんな丁寧に接客してもらえたんだ、という喜び。そういうものこそ、成城石井は大事にしてきたんだと私は思っています」

感想

◆自分自身への宿題にさせてください・・・

本書を献本していただいた時の気持ちを正直に書くと、「困ったなぁ」といった感じでした。

成功、あるいは成長している企業やお店、サービスを分析・紹介するというのは、ビジネス書では定番の分野です。

ここ数年でよく取り上げられるのは、Apple、ディズニーランド、スターバックスといったところでしょうか。

当ブログでもこれらの企業を題材にした本を何度となく紹介してきました。

そういった本の場合、自分が多少なりともその企業を知っている、製品やサービスに触れたことがあるということであれば、実体験をもとにブログ記事にしやすいものなのです。

しかし逆に、知らないものは非常に書き辛い。

で、白状すると、私、恥ずかしながら「成城石井」という名前を本書で初めて知りました。

だってね、四国にないんだもん!

最近でこそイオンとかハローズとかラムーとかスーパーマーケットの種類が増えたけど、四国香川県でスーパーといえばマルナカですから!!

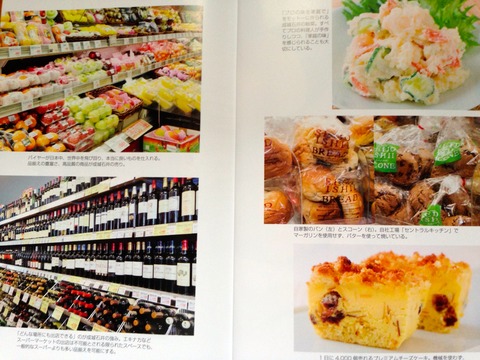

ということで「困ったなぁ、どんな書評書こうかなぁ」と悩みつつ表紙をめくった瞬間目に飛び込んできたのがこの写真。

ワイン&チーズ(特にカマンベール)大好きな私はいきなり読書モチベーションマックスです。

そして次のページへ進むと

ジャガイモの皮を手で剥くという人気お惣菜のポテトサラダ。

手作りのプレミアムチーズケーキ。

目利きバイヤーが日本中、世界中から仕入れた果物。

そしてワインの品揃え・・・。

完全にやられました、心まで奪われてしまいました。

(これって編集のY田氏の見え見えの作戦だよなぁ、くやしいけど完敗です・・・)

そこで私決めました。

次回東京か大阪に行ったときに、成城石井で買い物して実食します!

その上で、商品とサービスについて感じたことを書かせていただきます。

狙いはお惣菜(麻婆、ポテサラ)そしてチーズ!

家族へのお土産に無糖のジャム!

ああ、スーパーに行くことが上京の楽しみになるとは思わなかった(笑)。

◆マニュアル主義のサービスは面白くないし、いずれ飽きられる

さて、本書に登場する成城石井の同業他社と違う特異な点は挙げるときりがないのですが、その本質は究極の「お客様主義」にあることは間違いありません。

なかでも私が関心を持ったのが「サービスマニュアルがない」という点でした。

私、個人的に思うのですが、マニュアルガチガチのお店やサービスって全然面白くないなって。

誤解されるといけないのでもう少し詳しく説明すると、マニュアルはあってもいいんです。

マニュアルを超えたサービスができるかどうか。

つまり、スタッフが自分の頭で考えて、お客様のために臨機応変に対応できるかどうか、という点なのです。

そのいい例はディズニーランドでしょうか。

最近某大手ファーストフード店の低迷ぶりがよく話題になっています。

原因は複数あるのだと思いますが、私はあの系列店へわざわざ食べに行きたいという気持ちに全くなりません。

だって、日本中とこのお店に行っても同じ商品、同じサービスじゃないですか。

しかもスタッフに余裕がないのか、「0円」とわざわざ書いてある「スマイル」もお目にかかることがあまりないという・・・。

その点「餃子の王将」さんは面白いですよ、店の裁量で他店にはないメニューがあったりしますから。

すると、食材はどの店でも同じでも、「この店にはどんなメニューがあるんだろう、お得なセットあるかな」という楽しみが生まれますよね。

おそらく成城石井で買い物する方達にもそんな楽しみがあるんじゃないかな。

「基本の四つ」(挨拶、クリンリネス、欠品防止、鮮度管理)はしっかり守りつつ、店舗によって来店されるお客様に最適なサービスを現場裁量で実現する。

これは現場従業員にとってかなり高度でキツいことなんでしょうが、それがあってこそ仕事に誇りが持てるのではないか、とも思うのです。

行ってみないとわからないですが、きっと成城石井の店員さんはプロとして生き生きと働いているんだろうな。

その辺も含めて今度偵察してこよう。

本書はあさ出版、吉田様から献本していただきました。

ありがとうございました。

目次

はじめに

第1章 熱狂的に支持されるスーパー 「商品へのこだわり」

第2章 お客様主義で「基本」を大切にする 「サービスへのこだわり」

第3章 なぜ、独自の品揃えができるのか 「強い購買とセントラルキッチン」

第4章 どんな場所にも出店できるスーパー 「経営と店舗開発」

第5章 転機となった買収 「事業への思いと誇り」

第6章 人が店を作っている自覚 「人材教育へのこだわり」

第7章 ”高級スーパー”と呼ばれたくない 「成功の本質と挑戦」

おわりに

関連書籍

Amazonで「成城石井」で検索したらこんな本がヒットしました。

これ、かなり気になる。