新社会人のみなさん、研修真っ最中のことと思います。

お疲れさまです。

そして、そろそろ自分のデスクもいただけたでしょうか。

今回は、社会人の最初に読んでおくと同期よりもスタートダッシュをかけられる本のご紹介です。

【目次】

はじめに

第1章 仕事がはかどるデスクの作り方

第2章 ミスなく、素早くできる「メール・電話・FAX」のコツ

第3章 段取り力を上げて、自分も周りもコントロールするコツ

第4章 私たちにできるコストダウン

第5章 仕事をうまくいかせるコミュニケーションのコツ

おわりに

デスク上には何もない方がいいと考える人もいるようですが、作業に必要なスペースを確保したら作業スピードと効率を考えて、自分が仕事をしやすいように必要なものをレイアウトするのが正しい考え方です。

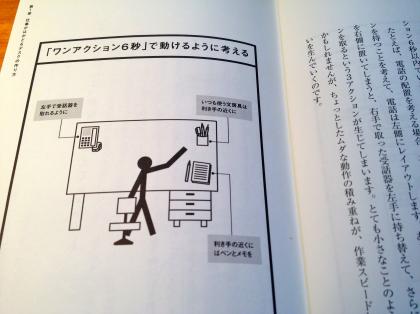

そこで大切なことは、「動線にムダのないレイアウト」です。つまり、ワンアクション6秒以内でいろんな動作ができるようにモノを配置するのです。

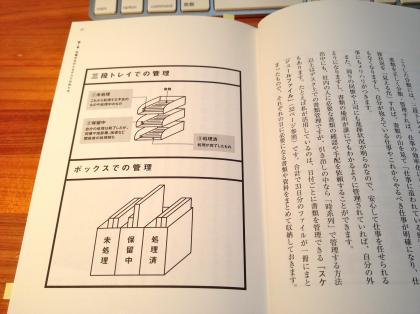

スムーズに必要な書類を取り出すための整理のコツは、「進捗に合わせた管理」にあります。進捗状況ごとに分類されていれば、作業シーンに応じて書類を見つけやすくなります。

日々発生する書類は、進捗によって大きく3つに分類できます。1 これから処理する予定のものや処理中のもの・・・「未処理」

2 自分の処理は終了したが、同僚や他部署、他社など関係者の処理待ちや、上司の支持待ちのもの・・・「保留中」

3 処理が完了したもの・・・「処理済み」こうした分類には、三段トレイやボックスの活用が効果的です。

★デスクのコンセプトは「仕事がはかどる戦略基地を作る」

デスクとは本来、ワンアクションで必要なものを取り出したり、必要な動作をすることができる「戦略基地」です。仕事をスピーディーに効率よく成し遂げるためには、そのための基地を整えなくてはなりません。戦略基地化することで、探す時間や動きのムダをなくし、サクサクと気持ちよく仕事ができるようになります。

◇スペースを見積もってレイアウトする 「スペース」「動線」「頻度」

中央にフリースペースはどのくらい必要で、ストックのためのスペースはどのくらい確保できるのか。また、書類や文房具を使う頻度はどのくらいで、ワンアクションで動作するにはどのような動線がふさわしいのか。

こうしたイメージに従って、よく使う資料や備品は引き出しの手前に入れたり、ワンアクションで取り出せるように文房具はデスク上の右側に配置するなど、仕事のしやすいレイアウトを決めていきます。

【著者オススメ文具あれこれ】

本書には著者のオススメ文具が紹介されています。

文具好きの血が騒ぐワタクシの所見とともにご紹介。

◆書類管理

|

A4スケジュールファイル A4400-24 () A4スケジュールファイル |

日付ごとに書類を管理できる「スケジュールファイル」です。合計で31日分のファイルが一冊にまとまったもので、それぞれの日に必要になる書類や資料をまとめて収納しておきます。そうすることで、その日の会議や商談に必要な資料が一目見てすぐわかるのが特徴です。

常に同時進行で大量の書類を抱える人にはこういった一ヶ月分のポケットのあるファイルがオススメ。

このタイプのファイルを3冊、つまり3ヶ月先まで用意すれば、たいていの場合、対応できると思います。

◆書きやすいボールペン

|

ぺんてる ノック式エナージェル BLN75 黒 BLN75-A 10セット () ぺんてる |

|

ゼブラ ジェルインクボールペンサラサクリップ0.5 黒 () ゼブラ |

|

ゼブラ スラリ3C0.5 3本組+替芯1本付 () ゼブラ |

本書ではモンブランの万年筆も紹介されていますが、万年筆は特別な演出をした方がいい場面(例えば高額な商談の成立時のサインとか)以外には、あまり使う機会がありませんよね。

それよりは常に使うボールペンこそ自分に合った書き味のものをこだわってチョイスした方がいいと思います。

ワタクシはジェットストリームとフリクションボールペンをメインで使っていますが、実際インク抵抗の少ないジェットストリームを使い出してから手があまり疲れなくなりました。

値段も安いものですし、いろいろ試してみることをオススメします。

◆ホチキス

|

Vaimo11 Crystal HD-11FLK/CB クリスタルブルー HD90542 () 不明 |

11号針を使った40枚までを片手で簡単に綴じられるハンディタイプ。

こういったホチキスをデスクに常備しておけば、多い書類を綴じる際にも、職場共用の中型ホチキスを取りに行く手間が省けます。

◆電卓・はさみ・のり・30センチ定規

|

CASIO 特大表示電卓 12桁 MW-12GT-N (2009/01/30) カシオ |

電卓はこのモデルのような新書版ぐらいの大きさのシンプルなものが一番売れ筋なのだそうです。

あまり小さなものだと作業効率が極端に落ちるし、電卓の押し間違いはとんでもない損失につながりかねません。

たかが電卓ですが、電卓は絶対使い勝手の良いものを選ぶべきです。

![コクヨ ハサミ[キリリ] (グルーレス刃) バイオレット ハサ-P300V](http://ecx.images-amazon.com/images/I/11LVheSZUnL._SL160_.jpg) |

コクヨ ハサミ[キリリ] (グルーレス刃) バイオレット ハサ-P300V () コクヨ |

仕事内容にもよりますが、あまり出番はないけど、ないとすごく困るのがはさみ。

だから常備はしておかないといけませんが、はさみの形って以外と場所を取ります。

最近はペンシルタイプもありますので、滅多にはさみを使わないという方はそちらもオススメです。

また、複数の書類を切る場合にはカッターの方が効率がいい場合もあるので、カッターマットとともに用意しておくといいですね。

KOKUYO タ-DM400-08 テープのり<ドットライナー>つめ替えタイプ8.4mm×13m強粘着 KOKUYO タ-DM400-08 テープのり<ドットライナー>つめ替えタイプ8.4mm×13m強粘着() コクヨ |

スティックのりより割高ですが、ドットノリは細かく塗れるだけでなく、周りを汚さない、紙がよれないといったメリットがあります。

ノリを塗るためにいちいち机を汚さないよういらない紙をしいて作業する手間を考えると、ドットノリでビーッと塗るだけの方がはるかに早い。

詰め替えのものも常備しておきたいですね。

|

ステッドラー カッティング用方眼直定規 20cm 962 08-20 () ステッドラー |

このタイプの定規は線を引く時だけでなく、カッターで切るときにもプリントされている方眼が重宝します。

直角や平行が取りやすいです。

上記以外では、穴あけパンチも個人で用意しておくと便利ですよ。

文房具や道具は、大きなもの、高価なもの、特殊なもの(例えば裁断機とか)は部署で共用でいいのですが、よく使うもので個人で買えるものは自分で常備することをオススメします。

それは、自分に合ったものをということもありますが、作業の度に共有の道具を取りに行ったり、探したり、誰かが使っているためあき待ちをしたりというのはすごく効率が悪いからです。

【感想など】

ついつい文房具に熱くなってしまいました(汗)。

文房具については一旦置いといて、

本書は「仕事を効率化する88の小さな工夫」が満載されています。

ここで「効率」とは何か?を考えた場合、一番最初に頭に浮かぶキーワードが「時短」でしょう。

実は今回、88ものメソッドが掲載されている中から、【ポイント&レバレッジメモ】ではデスク関係の3つだけピックさせていただきました。

その理由は、実際にワタクシが実行し、劇的に「効率」が上がったからです。

本書には

「平均的なビジネスパーソンは年間で6週間分を探し物に費やしている」

と書かれていますが、ワタクシはすぐに書類がどこかへいってしまって、書類探しに年間12週ぐらい費やしている気がします。

長年、この解消が重要テーマでした。

本書を3月中に読み、たまたま4月の初めにデスクの引っ越しがあったので、これを好機とばかりに本書に書かれている机上配置にして、さらに三段トレイを用意して書類を進捗にあわせて「未処理」「保留中」「処理済み」の3つに分類しました。

するとどうでしょう。

4月からは書類探し時間、ゼロです!

劇的ビフォア、アフターです!

「社会人を20年近くやってるのになにやってんねん!」というツッコミを自分で自分にしつつも、これは感激。

今までたくさんビジネス書を読んできたけど、この数ページが一番役に立ったかもしれません(笑)。

いや、本当に著者の感謝。

あとはこの体制が崩れないように習慣化していくことに気をつけようと思っています。

さて、本書の紹介で文房具とデスク周りと書類の扱いにフォーカスしたのは、なにもワタクシが文房具マニアだからとか、本書のおかげで書類の行方不明が無くなったからという個人的な理由からだけではありません。

自分のデスクをもらったばかりの新社会人のみなさんにぜひ真似してほしいからです。

研修や現場で覚えなければならないことを次々に詰め込んでいる今は、その対応だけで一杯一杯だと思いますが、自分のベースキャンプとなるデスクの陣容を整え、武器となる道具を揃え、そして待ってくれない書類対応に効率よく対応する。

この体制をいち早く整えるだけでも、同期のみんなよりもスタートダッシュをかけられると思います。

それにこれは社会人としては基本中の基本ですしね(それができていなかったワタクシのことは棚に上げておいて)。

他にも新人さんが苦労する電話応対やメールの工夫ネタなど、新人のみならずベテランも目からウロコのメソッド満載。

また、後半には事務方から見たコストダウンの方法も掲載されていて、ワタクシとしてはかなり新鮮でした。

事務方の全ての問題が解決できる本、新人からベテランまで一読の価値あり。

本書は日本能率協会マネジメントセンター編集者の木村様より献本していただきました。

ありがとうございました。

【関連書籍】

同著者の「ミスをゼロにすること」に特化したこちらの本もオススメ。