第2特集の 「人生に役立つ本 ベスト100」 が、かなりオススメ。

先日「THE 21 (ざ・にじゅういち) 2009年 10月号」を紹介したように、秋になるといろんな雑誌で読書特集が組まれます。

今回は選書が秀逸だったので、自分のメモ書きも兼ねて紹介。

【ポイント&本の紹介】

★松岡正剛さん 達人が語る究極の読書法 多読、広読、再読、共読・・・

【ポイント】

◇本は知識を提供しているだけじゃないんですね。リテラシー(読み書き能力)を高めてくれます。

◇ジャンルも問わず(広読)、数多く読んで、自分に積み上げていく。自分の言葉を活性化させるための読書と思えば、気がラクになります。

◇読めた本、おもしろかった本を分析すると、自分の今の読書力、考え方や好みなど、読書人としての自己像がわかってくる。それがリテラル・セルフです。そこを起点に読書をすれば、リテラシーは急速に上がっていきます。

◇リテラシーを効果的に上げるための読書法

・読前術・・・タイトルや帯のコピー、目次をよく見て、創造力をたくましくしておく。→目次を二〜三分かけてじつくり読む。→頭の中に想像上のガイドマップを作ってから読む。

・読中術・・・マーキング。「本はノートだ」。リテラシーを上げたいなら、本は汚すべき。

マーキングの工夫

傍線は直線、二重線、波線などに分け、囲みは四角か丸、欄外にメモもする。色も初読では赤、二度

目は青などと使い分ける。端を折ったり付箋を付けるのも、マーキングの一つです。

こうしたことにより自分への刷り込み、インプットが行なわれると同時に、後の再生、アウトプットを意識した“編集的な作用”が生まれます。読んでいる最中に、このインプットとアウトプットが同時に起こる状態をつくることはとても有効です。

・再読・・・マーキングした本を再読すれば、過去の自分がこの本をどういう心境で読み、何を感じたか、どこを理解したのか、理解できなかったのかを確認しつつ、その上から重ねて読めますよね。すると本の中身が立体的に認識され、自由に取り出せるようになっていく。

・読後術・・・アウトプットがいちばん大切なんです。感想を書いてみたり、誰かに語ってみることです。<中略> 誰かと一緒に本を読み、語り合うことも非常に重要です。私はこれを「共読」と呼んでいます。

◇書棚の整理について・・・書棚が一つのマツプになっていると考えて、並びや配置に意味を持たせ、図形化していくのです。

【本の紹介】

「考える力を養い、知的生活に誘う本」 というテーマで松岡氏が紹介している12冊から気になった本を紹介。

★神田昌典さん 経営のカリスマが選ぶビジネス書全般 Best10

【ポイント】

私の本の選び方はこうだ。まず、テーマについての理解を深める「収束型読書」の場合、当てはまる本をすべて並べ、優先順位をつけていく。重視するのは「密度」。細部にまで気を使った密度の濃い

作品は、読了できなくても記憶に深く入り込み、その後の考え方に大きく影響する。

興味の幅を広げるための「拡散型読書」をするときは、偶然性を重視している。書店は最高の出会いの場だ。

【本の紹介】

パラダイムシフトを起こす「濃密、衝撃の書」を選ぼう というテーマで神田氏が選ぶ本のベスト3を紹介

★土井英司 本のカリスマが選ぶ繰り返し読みたい本Best10

【ポイント】

◇繰り返し読む座右の書は、一.「内容に物語性があって」、二.「読むたびに新たな発見があって」、

三.「自らを戒め、鼓舞するのに役立つ」書だと確信している。

◇チェックしたい条件は、著者自身あるいは取材対象がテーマの全プロセスを経験し、失敗も成功も体験していること。書き方としては、不変のエピソードと書き手の哲学が盛り込まれていることだ。

【本の紹介】

何度でも読んで血肉にしたい古今東西のビジネス書の名著 というテーマで土井氏が選ぶ本のベスト3を紹介

★勝間和代 本のソムリエが選ぶ心を癒す本 Best10

【ポイント】

◇心を癒やし、元気になる本を選ぶコツは、著者が豊富な事例や経験、調査に基づき、本質的なこと

を惜しみなく、正直に、心から説いているものを選ぶことだ。

◇小説、エッセイなど、どのような形式でも、癒やされる本は強いメッセージを持ち、読者が自己の内面と対話する材料を与えてくれる。

【本の紹介】

心が疲れたとき、悩んだとき元気と勇気を与える10冊 というテーマで勝間氏が選ぶ本から気になる3冊を紹介

【感想など】

今回の特集記事には10人の選者が登場しますがそのうちの4人だけ紹介させていただきました。

まずは松岡正剛さん。

さすがに「千夜千冊」を主宰する松岡氏。

読書に対する考え方、本の選び方、読み方、そして書棚の配置まで非常に興味深く読ませていただきました。

書評ブログをやっていると、読後のアウトプットは習慣化されるのですが、読書体験を誰かと共有するというのはなかなかない。

どうしても読書って一人きりの活動になってしまうのですが、仲間が増えればより楽しいはず。

読書会に参加したり、職場の同僚と読んだ本の意見交換とか、今後のワタクシ的課題ですね。

2人目は神田昌典さん。

正直に言うと、松岡さんと神田さんが紹介している計22冊、1冊も読んでオリマセヌ。

ヤバイ、

書評ブロガーとしてはこの現状をどう考えるか?

もちろん

読むべき本がまだまだあってツイてる! としておきましょう。(あくまでポジティブ)

3人目の土井英司さんにいたって、ようやく読んだことがある本の登場(汗)。

『海の都の物語〈1〉―ヴェネツィア共和国の一千年』は歴史好きでなくても超お勧めの作品。

一国の栄枯盛衰をこれほどダイナミックに、そして詳細に語った本は少ないと思います。

ヴェネツィアが海洋国家であることも私たち日本人にとって学ぶべき点が多々あるかと。

また、『ビジネスマンの父より息子への30通の手紙』は、昔ブログでも書きましたが、ワタクシ読んで泣きそうになった経験が。

息子を持つお父さんは必読。

土井さんの選書ってがちがちのビジネス書とはちょっと違って、「人間ドラマ」のある本が多く、ワタクシは大好きです。

最後に挙げたのが勝間和代さん。

さすがに自称カツマーのワタクシ、勝間さんが上げた10冊の本のうち、7冊読んでおりました(フゥ、一安心)

で、今回ブログに載せたのは自分が読んでない3冊。

そのうち特に気になっているのが、どの読書特集記事でも必ず勝間さんが推薦している 『エイラ―地上の旅人』シリーズ。

この本ね、近所のリアル本屋には置いてないし、図書館にもない。

なかなか出会うことができません。

それにちょっと高価。

まぁ、そのうち縁があれば・・・。

あと、今回の特集読んでて気がついたのですが、

ワタクシ 「経済小説」 という分野にまだあまり手を出してなかったなと。

とか、表紙見ただけで面白そう。

この分野にも まだ読むべき本がたくさんあってツ、イてる!

特集の最後には、読書に役立つホームページやブログ。(←当ブログは載っていません。まだまだこれから)

それから読書に役立つ書籍の紹介も有ります。(←ここにも読んでない本がたくさんあるなぁ)

これから読書習慣を身につけようという方にも親切な特集となっています。

一読あれ。

【管理人の独り言】

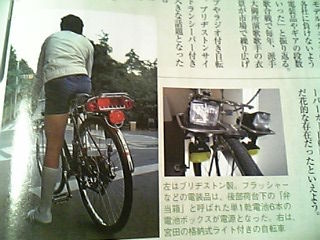

本当は「自転車特集」を読むために、そして紹介するために買ったのに、読書特集だけになってしまいました。

でもせっかくなのでちょっとだけ。

私の目をくぎ付けにした写真がこちら(右)。

こんなデコチャリみたいなのが流行ってたんですよ。

そして、ワタクシ、この自転車に乗って中学校、高校と6年間通ってました!

今思うと、ハズカシイ。

![週刊 ダイヤモンド 2009年 9/26号 [雑誌] 週刊 ダイヤモンド 2009年 9/26号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61hnHIQxkFL._SL160_.jpg)