おはようございます!

今日ご紹介する本は、

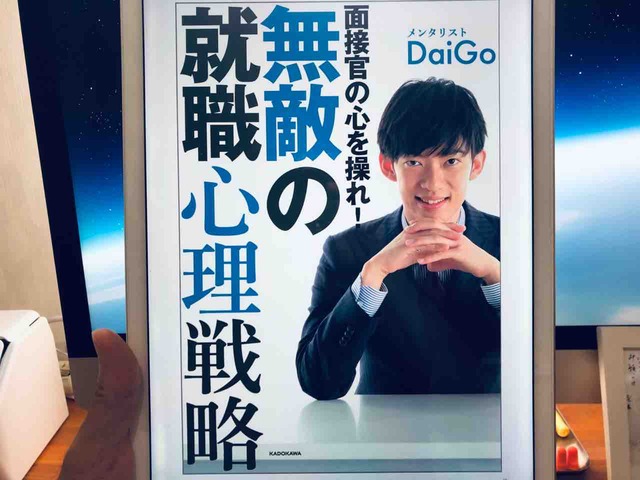

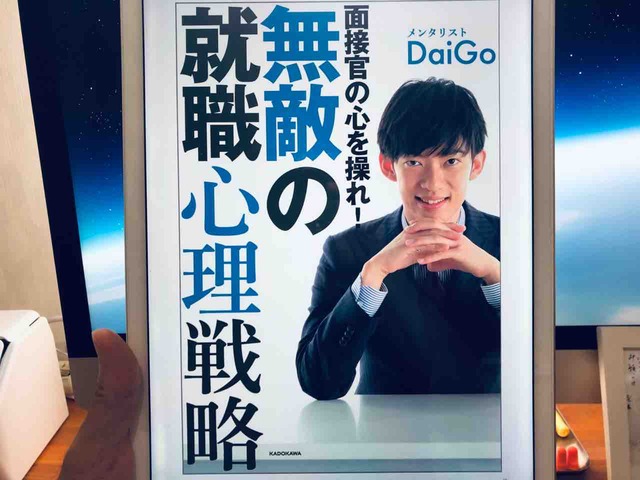

メンタリストDaiGo(著)『面接官の心を操れ! 無敵の就職心理戦略』KADOKAWA

です。

就活の最大の難関は面接でしょう。

なかなか本来の自分を発揮できず、うまくアピールできない方も多いと思います。

そんな方に、本書はオススメ。

面接官の心を操るメンタリストメソッドで、面接を有利に展開することができます。

では早速、気になるポイントの読書メモをシェア!

メンタリストDaiGo(著)『面接官の心を操れ! 無敵の就職心理戦略』:読書メモ

★面接を支配する7つの戦略

面接の成否を分けるのは次の7つです。

「好感度」「ハロー効果」「知性」「トーク」「フィジカル」「嘘(脚色)」「警戒すべき相手」

正確にいえば最初の「好感度」を上げることが面接で成功する方法で、残り6つは好感度を上げるための手段です。

この中から、いくつを抜粋してポイントを説明します。

★面接官は「第一印象」だけで判断する

普通、就職面接では、受験者の人柄や業務をこなす能力、学識、コミニケーションの円滑さ、それらの総合的なバランス・・・などなど見ている、ということになっています。

残念ながら、それは全て嘘、もしくは勘違いです。面接官にそんな能力はありません。

面接する人は、単に好感度だけで合否を決めています。実際にその人が有能かどうか、とは関係なしに、「どれぐらい好感度を与える人間か」によって面接の結果が決まるのです。

なので、好感度を工夫すれば面接の場を支配できます。

しかし注意点があります。

それは好感度の自己評価はあてにならないということ。

人間は、どうしても自分を甘く評価してしまうもの。大多数の人は「自分の好感度は真ん中よりは上だ」と思っているはずです。しかし、実際にはそんな事はありえないわけです。好感度ならなんとかなる、という甘い考えは捨てましょう。いかにして好感度を作るのかをシビアに考えないといけません。

★ハローを身につける

人間には、目立つ1つの特徴によって、相手の全体像を想定しまうという思い込みがあります。逆に言うと、人の評価は際立った、たった1つの特徴で決まってしまうということ。

これが、「ハロー効果」と呼ばれるものです。

面接では進んでハローを身につけることによって、高評価を得ることを狙えばいいのです。

では、実際に、面接の場面でハロー効果を使うにはどうしたらいいのでしょうか。

ハロー効果は、一目でわかるような特徴があることによって生じるものでした。

ということは、自分なりの目立つ特徴を見つけて、それを相手にうまくアピールすることができればハローをまとうことができるわけです。

ハロー効果を使う上でのポイントは、なるべくわかりやすい特徴であることです。

例えば英会話などは「できるか、できないか」が誰にでもわかるので、ハロー効果を起こすために役立ちます。

★面接的「知性」の作り方

知性を作る方法1 視線は相手の目に

話すときに面接官の目をちゃんと見ること。話を聞く側にまわったときも、面接官としっかりアイコンタクトをとることを心がけましょう。

知性を作る方法2 頭がよく見える話し方を真似しよう

テンポよく、大きな声で話す人は知性的な印象与えることができ、実際に知能が高い場合が多いことがわかっています。

知性を作る方法3 男性でも「就活メイク」はバカにならない

端的に言うと、顔立ちが美しい方が知性があるように見える、ということがわかっています。

顔立ちが美しい方が知性が高く見える、という場合の美しい顔立ちとは、具体的に言うと左右対象に見える顔のことです。シンメトリー感が強ければ強いほど、人は知性的に見える、と言うわけです。

女性の場合はすでにメイクをしているでしょうから左右対称になるようにメイクをすることを今後はさらに意識するようにしてください。

男性も眉毛を整えるなど、左右対称に見えるようにメイクすればいいと思います。

★トークで面接官の判断基準を支配する

早口で説得力をアップする

会話の最初は、相手がやっと話についてこられるというくらいのスピードで喋り、面接官が内容について深く吟味したり反論をする余裕を奪いましょう。そうすることで、知識や経験が豊富で自信がある印象与えることができます。

自分の最大の売りなどを強調したいところはゆっくり話、面接官が頭にしっかり残します。

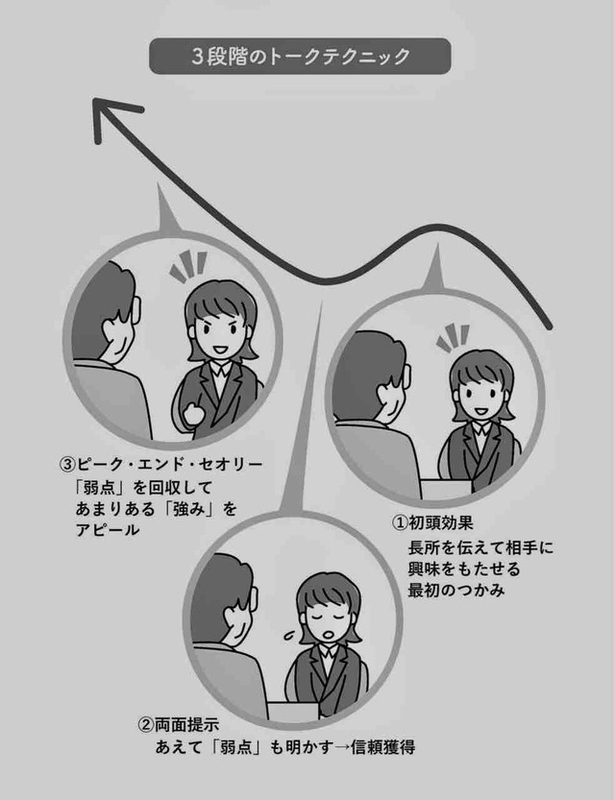

3段階の心理テクニックで説得力を最大化する

①初頭効果・・・人間は、最初の印象、初めに入ってきた情報をその後の判断の基準にします。

まずはポジティブな話から始めましょう。面接で言えば、自分の得意なこと、強みを最初に話すわけです。

②両面提示・・・ネガティブな面をあえて見せることによって、「この人は包み隠さず全部話してくれている。誠実な人だ」と感じさせる

面接で言えば、苦手なことや欠点など、ちょっとしたマイナスの部分を話すということになります。

③ピーク・エンド・セオリー・・・人間の記憶は感情が最もピークになった点と、その出来事がどう終わったかによって決まる

自分の1番の売りを最後に入れることによって、良い印象残す。

面接官の思考を支配する質問

自分を売り込むトークは、相手に「こんな人材が欲しい」と言わせてから。「質問からの承諾先取り」で、面接の流れを支配できる。

メンタリストDaiGo(著)『面接官の心を操れ! 無敵の就職心理戦略』:感想

◆面接官は能力を見抜いていない

メンタリストDaiGo本らしく、前提条件のちゃぶ台返しとでもいいましょうか、今回もやってくれています。

今回のテーマは就活における心理戦。

心理戦の相手は面接官ですが、面接官というのは受験生の能力をすべて見抜けるわけではないというのです。

しかも、面接官といえども経営者ではないため、会社の未来を担っているという当事者意識も低く、自社にどんな人材が必要かがわかってないと。

もちろん、中には面接のプロフェッショナルのような方もおいでて、僕自身も某企業のそういった方とお付き合いがあり、面接の時に学生のどこを見ているかを教えていただき、その見抜く力に驚嘆したこともあります。

なので、あまり舐めてかかると痛い目にあうこともあると一応警告しておきますが、実際のところすべての企業でそんな”目利き”がいるわけではありません。

知り合いの就活せいに聞いたところでは、「某企業の面接官はたいしたとことなかった」と逆に就活せいが見抜いていることもあるようですし。

そういう面接官なら本書でいう心理戦の方法は、かなり有効に働くと思います。

実際、面接の場は心理戦の場そのものですから、メンタリストの本領発揮、格好の舞台でしょうね。

絶対に知っておいたほうがいいでしょう。

◆幸せになれる職業に就くことが大切

さて、本書を読んで特徴的だったのが、この本の全体的なボリュームから言うと、面接官の心理を操る方法よりも、公開しない職業の選び方や、自分にあった職業の見つけ方などにページを多くさいていることでした。

結局、メンタリストのメソッドを使って就職しても、その先で職業人として幸せな人生が送れるかどうかが一番大切なことです。

過去も現在も就職や働き方、生き方というのは世代を問わずみんな同じ悩みを抱えていますよね。

それだけ人類にとって普遍的な課題なのです。

就職してしまえば人生の多くの時間を仕事に費やすことになります。

それならば、会社の有名度や給料の高さよりも、もっと違った職業選びの基準を大切にしたほうがいいと思います。

ぜひ本書に書かれているメソッドを、自分が心からこの会社に入りたい、この仕事に就きたいとおもえる会社をしっかり考え選び、そこで使ってください。

それでこそ、このメソッドは生きてくると思います。

目次

はじめに 職業選択の自由は、権利ではなくスキルである

第1部 後悔しない就活&仕事選びとは? 「いい仕事」を選ぶ3つの原則

第2部 好感度は作れる 面接を支配する7つの戦略

第3部 人生は2ヶ月で変えられる 職業選択の自由を手に入れる5つのワーク

おわりに 職業選択の自由を手に入れた後の注意をいくつか

関連書籍

メンタリストDaiGoさんの他の著書のまとめ記事はこちら

【随時更新】メンタリストDaiGoさんの著作とそのおすすめポイントまとめ

【随時更新】メンタリストDaiGoさんの著作とそのおすすめポイントまとめ