おはようございます、一龍です。

今後、どんどん加速的に発展して、大きな産業となること間違いないのが人工知能の分野。

しかしその開発がもたらす近未来がどんなものなのか、ちょっと想像がつきにくいですよね。

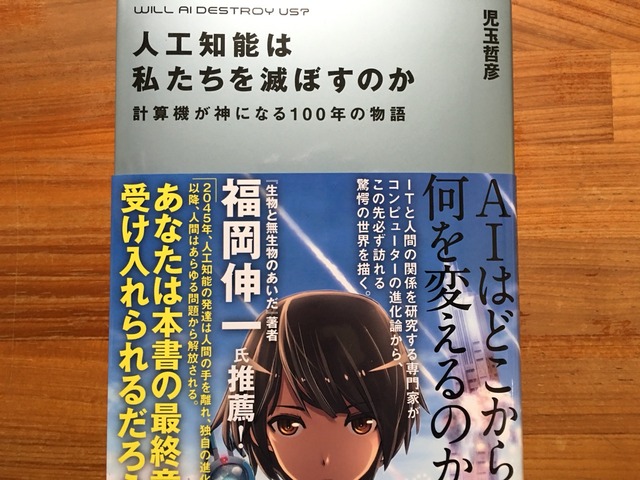

そこで今回は、児玉哲彦(著)『人工知能は私たちを滅ぼすのか―――計算機が神になる100年の物語』 から、近未来の世界を描写したシーンからいくつか紹介したいと思います。

人工知能がもたらす我々の生活の一端を垣間見られます。

2030年、人工知能が実現した世界のポイント

★人工知能が実現した近未来、2030年

本書はコンピューターの発明から人工知能が誕生した近未来までの技術発展を解説してくれる本です。

なので、本来はコンピューター史を知り、人工知能が誕生している近未来世界の予測を知るために読む本ではあるのですが、

本書の構成として

本書では、2030年に大学生をしているマリという普通の女の子が、100年にわたる人工知能の開発の歴史を学んでいくという構成をとっています。各章の冒頭で、人工知能が実現しているであろう2030年の世界について描き、それを実現する背景になる歴史について解説していきます。

ということで、各章の冒頭部分で2030年の世界が描かれています。

そして、これがなかなか面白い。

遠い未来のSFとは違い、今ある技術が発展した近い将来こんなふうになるのかというのがリアルに感じられるのです。

一体どんな成果なのか、見ていきましょう。

★ウェラブルデバイスはさらに進化する

本書冒頭部分で、マリとアシスタント知能デバイスであるピートの描写がまず登場します。

朝、ピートがマリを起こします。

眠い目をこすると、水色の猫の姿をしたピートがものいいたげに空中にホログラムで時間を投影している。

この時、ピートは猫の姿をしています。

猫? と、意外に思いましたが、部屋にいるときはペットのような感じなんでしょうか。

昔のソニーのAIBOみたいですよね。

そして、マリが出かけるシーンでは

「ピート、行くよ」

「はーい」

ピートが私に向かって飛びつく、すると猫からブレスレットに姿を変えて私の腕に巻きつく。

つまりウェラブルデバイスになるということ。

Appleウォッチやグーグルグラスのようにウェラブルの方向で発達することは間違いないと思いますが、単に身につけるデバイスということではなく、猫や犬型、あるいはペッパーのような人型の自走できるデバイスとなっているかもしれません。

ちょっと僕の中ではドラえもんが頭の中に浮かんでいますが・・・。

そしてドローンの性能もどんどん上がっていますので、もしかしたら空を飛びながらついてくるデバイスになるかもしれませんね。

★アシスタント知能デバイス、A.I.D

さて、ピートはアシスタント知能デバイスとして本書では描かれています。

ピートはアシスタント知能デバイス、通称A.I.D。高校生になったとき最初のバージョンを買ってもらって以来、いつも一緒にいて、私のことをなんでも知っている。彼氏なんかよりもよっぽど私のことをわかっている(今はいないけど)。

でも、親みたいにおせっかいを焼いてくるから、たまにうんざりすることもある。それでも今では誰もがA.I.Dに夢中だ。A.I.Dのいなかった頃って、どうやって生きていたのかわからない。

この一文を読んで思ったのは今の若者にとってのスマホの様な存在になっているということ。

中学や高校の頃に親に買ってもらって、そのご肌身離さず生活をともにするんですね。

ただ、違うのは高度に発達した人工知能だということ。

文字通り、持ち主のすべてを知っている端末ということです。

無二の親友のような存在ではありますが、すべてを知られているというのもなんだか怖いですね。

★自動運転のシェアライド

自動車の自動運転技術は今後どんどん発展していくことでしょう。

昨今の長距離バスやトラックの事故、またお年寄りによる高速道路の逆走など、自動運転になれば劇的に事故は減るはずです。

本書ではそんな自動運転の確立したせいになっているのですが、注目したいのはシェアライドというサービスシステム。

シェアライドには、運転手がいない。正確にいうと、それぞれの車の運転はシェアライドのセンターに有るコンピューターがしている。その時その時に入った移動のリクエストに応じて、一番効率よく人を運べるルートを選んで運行する。料金は乗った距離に応じてワリカンだし、運転手がいない分昔のタクシーより安い。

そもそも今では、自分で運転するような危ないことをする人はいなくなった。万が一事故でも起こした時に、人間の運転手には大した保険は適用されない。

要するに無人乗り合いタクシー。

このシェアライドというシステムはこちらの記事でもとりあげられていますが、すでにサービスの実現が視野に入れられています。

田舎の公共交通機関が発達してなく、今後どんどん過疎化が進む地域ではこれは本当に求められるサービスだと思います。

ただ、僕は車の運転好きなので、自動運転の時代になっても自分でハンドル握るだろうな。

★外国語を習得する必要がなくなる

本書の中で、イタリアのエヴァとマリが会話するシーンがあります。

私たちはしばらく他愛のない話に花を咲かせて、コールを終わった。エヴァの甲高くて巻き舌の声の余韻が残る。いや、正確にいうと、それはエヴァが発している本当の声じゃなくて、ピートがリアルタイムに同時通訳してエヴァの声らしく合成した声だ。向こう側には、私のイタリア語がペラペラのように聞こえているはずだ。あまりに自然なので、同時通訳していることなって忘れてしまう。こういうサービスは、ネットの向こうのクラウドコンピューターで実現されていると聞いたことがある。

ピートが同時通訳しているわけですが、これいいですよね。

今、スマホのアプリで日本語で入力したら英語に変換してくれるものがあります。

しかし近い将来、タイムラグ無しで会話が成立するようになるとすると、ますます人間の国境を越えた行き来が盛んになるでしょう。

そして、就職や出世に語学力は関係なくなるかもしれません。

★人工知能に仕事を奪われる

まずはこの一文をお読みください。

A.I.Dの利用は当然タダじゃない。うちの親も、昔スマートフォンに払っていたより高いっていつも文句を言ってる。それでも、今は友達と連絡を取るのも、勉強するのも、仕事をしている人だって、A.I.Dがないなんて考えられないから渋々払っている。

うちのパパは弁護士をしているけど、長年働いてたパラリーガル(法律事務職)の人に辞めてもらうことになったって残念がっていた。A.I.Dがその人の仕事を代わりにやることになったから。A.I.Dの会社は儲かるわけで、つい最近、世界企業価値ランキングの上位5社が全部A.I.Dの会社になったと話題になった。

アシスタント知能デバイスは今のスマホのように使用料をキャリアに払って使うようになるのでしょう。

その存在や使用料金のあり方などからも、近い将来我々に無くてはならない存在となるA.I.Dは、現在のスマホの発展形と言っていいのかもしれません。

そうすると想像しやすいですね。

例えばiPhoneのSiriがもっと賢くなり、iPhone自体が意思を持って動ける筐体を持つ。

そんな世界なのでしょう。

ただ、問題はその人工知能が今までは人間にしか出来なかった仕事をとって代わっていくということ。

本書本編にはそのあたりのテーマもしっかり書かれていますのでぜひお読みください。

感想

◆21世紀は人工知能の時代、しかし・・・

ちょっと昔は知能を持ったロボットなんて想像の世界、SFでした。

しかし今は、間違いなく21世紀は人工知能の時代と言えるようになってきました。

まだまだ技術的には難しい問題を抱えていますが、何となくうっすら見える未来になってきた感じですよね。

となると、問題は果たして人工知能は我々人類を幸せにするのかどうか。

映画「ターミネーター」のような世界になることが、本気で恐れられるようになってきている一方、人間寄りに恩恵をもたらすという意見の人もたくさんいます。

いろいろ考えても未来のことなので分かりませんが、僕自身は非常に楽天的です。

例えば仕事を奪われる人が大勢出てくるという意見もありますが、産業革命時を思い出してください。

熟練工が機械に仕事を奪われますよね。

でもそれで失業者が街にあふれたかというと、そうはなりませんでした。

新たな巨大産業が誕生し、労働者を必要としていきました。

あらたな労働市場が誕生したのです。

人類の歴史は新しい技術が生まれたら、それにともなって新たな労働市場が誕生するということの繰り返しです。

だから、仕事を奪われるという心配にはすごく楽観視しています。

ただ問題は人工知能による統治です。

これ、本当にそろそろ真剣に議論を始めたほうがいいんじゃないでしょうか。

もしかしたらできの悪い政治家よりもよほど良い政治をするかもしれません。

それに個人個人が持っているピートのような端末から多くの情報を蓄積して、ビッグデータを利用した政治を行うようにれば、人間が治めるより細やかな政治が実現する可能性が高いです。

票にならない若者向けの政策にもちゃんと力を入れるかもしれないですね。

しかしそれでほんとうに良いのか?

と、考えだすとうーんと考えこんでしまいます。

先日はマイクロソフトのTayが暴走してヒトラーを賞賛したりしましたし。

そういった人工知能議論の一助となるのが本書だと思います。

こういった技術はどんどん加速して開発が早くなるもの。

ぜひ今から知識を仕入れいておくことをおすすめします。

本書はダイヤモンド社編集者、市川様より献本していただきました。

ありがとうございました。

目次

はじめに

プロローグ

第1部 コンピューターの創世記 私たちが禁断の果実を口にするまで

第1章 人間は心を持つ機械を作れるのか コンピューターの創造

第2章 機械は人間をどこまで賢くするのか 方舟に導かれたパーソナルコンピューター

第3章 インターネットが雲の上に織り成す地球の神経網 雲まで届くバベルの塔

第4章 スマートフォンはいかにして私たちのポケットを占拠したか 神と人間をつなぐ石板

第2部 人工知能の黙示録 神の子が私たちを最後の審判にかける

第5章 人工知能は本当に人間を超えるのか 聖杯の探求者たち

第6章 IOTと人工知能がもたらす2030年の社会 千年王国の到来

第7章 人工知能は私たちを救うのか、滅ぼすのか 最後の審判

エピローグ

おわりに

関連書籍

人工知能に関した書籍をピックアップしてみました。