おはようございます、今年のゴールデンウィークはどこにも出かける予定のない一龍(@ichiryuu)です(なんだかなぁ)。

さて今日は、当ブログでもおなじみオッ君こと奥野宣之大先生の最新刊をご紹介。

ノート術の大家が提案する旅が数倍楽しくなる旅ノートの提案です。

ゴールデンウィーク後半戦にむけてぜひ読んでいただきたい一冊です。

【目次】

はじめに

序章 「旅ノート」「散歩ノート」のすすめ

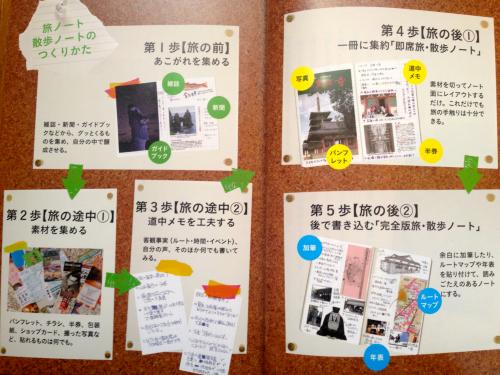

第1歩 【旅の前】ノートで「憧れ」を醸成しよう

第2歩 【旅の途中1】ノート作りの素材を集めよう

第3歩 【旅の途中2】道中メモを工夫しよう

第4歩 【旅の後1】ノートに貼るだけ「即席ノート」づくり

第5歩 【旅の後2】楽しかった記憶がじわじわわいてくる「完全版ノート」づくり

付録 実践!旅ノート・散歩ノートづくり【浅草・上野編】

おわりに

【ポイント&感想など】

★ノートで「体験すること」がおもしろくなる

「記録することで、旅や散歩がおもしろくなる」というのは、「体験したこと」を思い出すケースに限った話しではありません。

これから散歩する街でも、これから出かける旅行でも、「記録」することで、より楽しめるようになります。

というのも、記録を前提とすることで、五感が研ぎ澄まされるからです。<中略>

また、記録すると、感覚だけでなく「感性」も鋭くなります。

「後で何か書こう」と決めると、どんなことに対しても、「何かおもしろいことを探そう」「何かキラリと光るところを見つけたい」という心構えができます。

これは激しく同意。

ブログというアウトプットを意識していると、本を読むときはもちろん、実生活の中でも「これはネタになるかな」なんて考えているので「感覚」や「感性」が鋭くなっていると感じます。旅もノートにアウトプットすることを前提にすると、ものの見え方や楽しみ方が変わるのは間違いないと思います。

本書では大まかに「旅の前」「旅の途中」「旅の後」の3つのフェーズにわけ、これらをさらに細かく5のステップに分けて説明してくれています。

(本書で唯一この章の表題が疑問でした。4段階?3つのフェーズを5つのステップに分けているのに4段階とはどれを指しているのでしょう・・・。まぁそんなことはどうでもいいのですが。)

■【旅の前】

★「行きたい場所」をノートに集める

「行くか行かないかはどうでもいい」「好きな土地や風景を集める」と決めれば、情報はどんどん集まります。<中略>旅の予定もないただの日常から、好奇心をフルに使う訓練をしておくという意味もあります。

旅の前から行きたいところをストックし、資料を集め、気持ちを盛り上げる。著者はこの段階を「醸成」と呼んでいますが、もしかしたらこの段階が一番楽しいかもしれませんね。

★情報はノートへの「一元化」「時系列」で

ノートは、「一元化」「時系列」で使います。だから、結果的に「行きたい場所」のメモと「実際に行ってきて記録」のページが離れたり、別のノートになったりしますが、あまり気にしないでください。

「行きたい場所の記録」は好奇心を広げ、行きたい土地のことを自分の意識に刷り込むための行為で、「行ってきた記録」は、体験したことをより楽しむためのものです。この二つを隣に並べる必要はありません。

この「一元化」と「時系列」は奥野ノート術の大原則ですね。

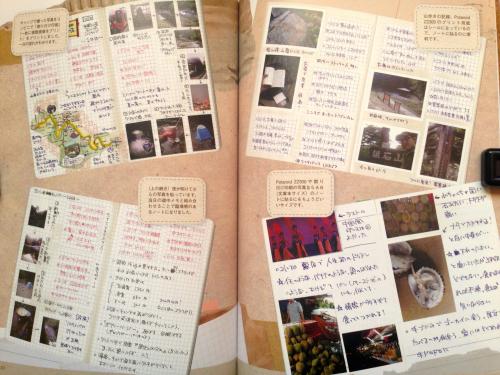

本書では、外出先で、ポケットに入るような小さなノートやメモ帳に書き付けておいたものを「道中メモ」と呼びます。

詳しく説明しておくと、「道中メモ」は、あとで一枚ずつバラしてノートに貼付けるための、ポケットサイズのメモ用紙です。わざわざメモ帳を持ち歩くより、ポケットに入る大きさのノートを持ち歩いて、直接書いていくほうが簡単かもしれませんが(僕も以前はそうしていました)、これではノートの中に記述ばかりのところと資料ばかりのところができます。また、資料を貼付けられる大きさのノートを常に携帯するのも無理があるので、今はこの「道中メモ」方式を採っています。

今回、奥野ノート術が進化していると感じたのはこの「道中メモ」方式。

なるほど、こうすればいちいち大きなノートを取り出さなくてもいいわけだ。

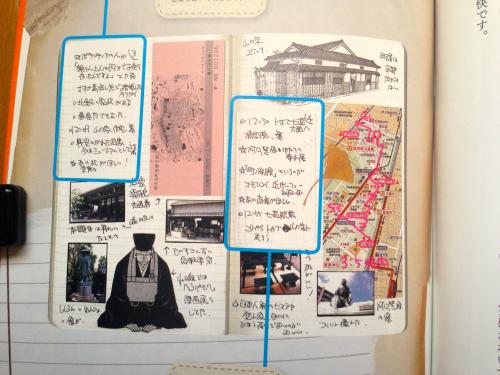

★「客観事実」と「自分の声」はセットで記す

内容に着目してみると、道中メモは大きく分けて次の二種類になります。

・「客観事実」を記録しておくためのメモ

・「自分の声」を記録しておくためのメモ

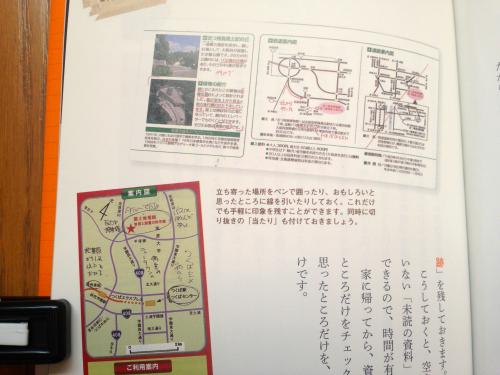

資料は、旅や散歩が終わってから読むのは大変なので、移動時間で、できるだけ読んでおきます。

その際、「ここは切り抜きたい」というところや、おもしろいと思ったところには、マーカーやダーマとグラフで囲んでおいたり、どんどん線を引いておきましょう。

これは新発見でした。

旅の行く先々でパンフレットをもらいますが、ここにあらかじめ書き込みをしておくと、あとで整理するのに便利なのですね。

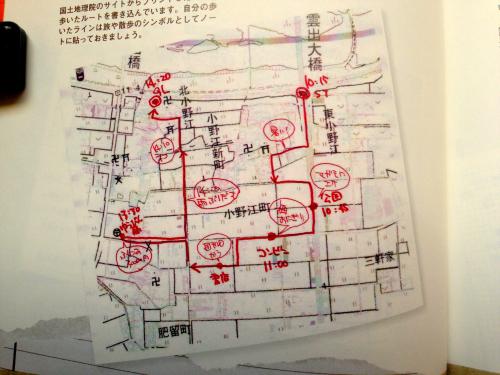

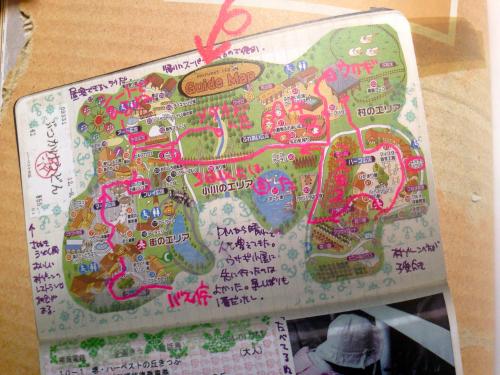

地図が用意できたら、自分の移動したルートを書き込んでいきます。具体的には次の5のステップです。

1. スタート地点とゴール地点に大きな「◎」を書く。

2. スタートからゴールまで、「一筆書き」の要領で、実際に通った道をなぞっていく。

3. 印象に残っているポイントに「●」をつける。

4. 当日の日付、スタートやゴールの時刻、施設に到着した時刻など、「◎」や「●」に時間情報を入れていく。

5. 施設の説明、見て気づいたこと、食べたものの感想、道路の雰囲気、動物の名前、当日の気候など、思いつくままに文字でディテールを書き入れて完成。

なるほど、「ルート地図」ですか。これなら自分の行動を「見える化」できますね。

それにいわゆる「地図」だけでなく、パンフレットの地図を利用したりと、これも収穫でした。

ということで、ワタクシが気になった奥野式旅ノートのつくり方のポイントをいくつかピックアップしてみました。

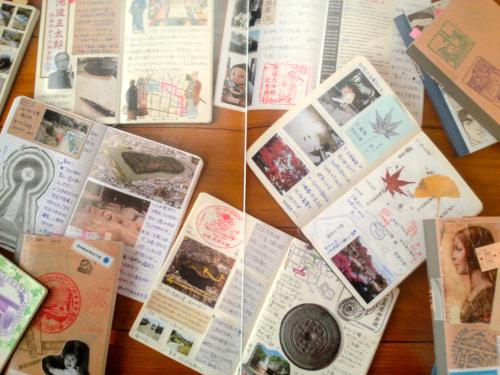

基本的にライフログであるこれまでの奥野ノート術の延長線上にあるノート術だと思うのですが、「かなり進化している」というのが率直な感想です。

初期の頃の奥野さんのノートの実物を見せていただいたことがあるのですが、ライフログですので何でもかんでも貼ってあって(ご本人には基準があるのだと思いますが)、正直言って「すごくゴチャゴチャしている」という感じを受けたのを覚えています。

ところが今回、本書を読ませていただくと、「なんかすっきりして、しかもセンスアップしている」のですよ。

その実例がたくさん掲載されているのも本書の特徴で、しかもオールカラー。

なんか楽しそうですよね。

「旅ノートなんて面倒くさいなぁ」と思われる方も、この本の奥野さんの実例を目にすれば「やってみようかな」って思うはずです。

もちろん中には、「今ひとつつくりかたがわからないな」とか「旅の途中でどんなものを記録したらいいのか」といった疑問を持つ方もいるでしょう。

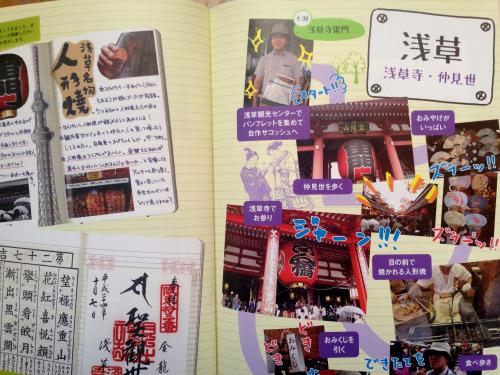

大丈夫、本書最終章には奥野さんが実際に浅草、上野方面を旅したときの実践例が掲載されています。

ここを読めば、「こういうものを写真に撮るのか」「こうやって道中メモをとるのか」「こういうパンフレットを後でノートに貼るのか」といったポイントがつかめます。

もちろん旅ノートを含めてノート術に正解はありません。

自分の好きなノートに好きなように記録したらいいし、そもそも記録媒体はデジタルであってもかまわないと思います。

まずはアウトプットすることを前提にして出かけてみる。

すると違う風景が見えてくる。

それを体験するだけでもいいと思いますよ。

さあ、道中メモをもってゴールデンウィーク後半戦にレッツゴー。

本書はアップルシード・エージェンシーの宮原様より献本していただきました。

ありがとうございました。

【気になる便利グッズ】

お約束のコーナー。

本書で紹介されている便利グッズから気になったものをピックアップ。

★カメラ

|

国内正規品 Polaroid Z2300 インスタントデジタルカメラ ブラック PLD-Z2300BLK-J (2012/12/21) ポラロイド |

ポラロイド社のデジタルカメラ。ポラロイドTWOの後継機。名刺大の写真がその場でプリントアウトできる。

★メモ

|

ライフ アウトドア メモ (OUTDOOR MEMO) A6 0996 () ライフ |

LIFEの耐水メモ帳。雨や汗で濡れるのも平気なこのメモ帳はアウトドアに最適。

★ペン

|

三菱鉛筆 uni パワータンク 黒 SN200PT07.24 () 三菱鉛筆 |

壊れない、水に濡れても書ける加圧式ボールペン。

【関連書籍】

奥野式ノート術をもっと知りたい方へ

【管理人の独り言】

この本を読んでからのこと、先日、丸亀城に登ったとき、こんな石碑をみつけました。

高浜虚子がここで詠んだ歌の碑です。

丸亀城にはなんども登ったのに初めて気がつきました。

通い慣れたところでも発見ってあるものなんですね。

本書を読んで、ちょっとものの見方がかわりました。