おはようございます、一龍(@ichiryuu)です。

最近ますますインターネットに関連する技術の進歩と、新しいサービスの登場が加速している感がありますよね。

また、インターネットにかぎらず、ドローンや自動運転技術など新しいテクノロジーが世の中を変える予感を与えてくれています。

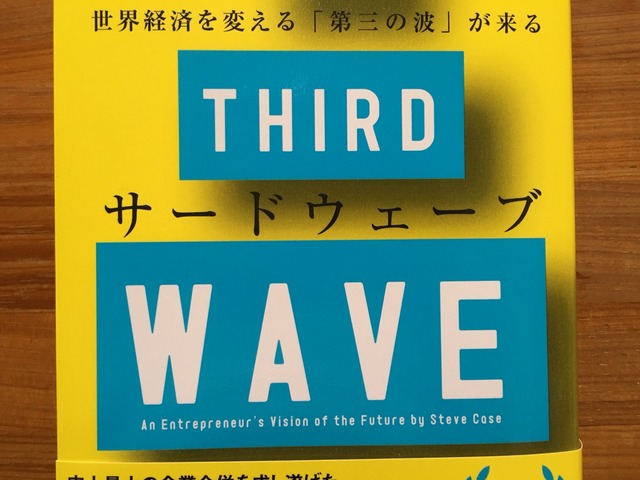

そういった昨今の流れを的確に示しているのが、今日ご紹介するスティーブ・ケースの『サードウェーブ 世界経済を変える「第三の波」が来る』 です。

今回のエントリーでは本書で紹介されているインターネットの第三の波と、第三の波の時代に起業するために必要な三つのPが興味深かったのでご紹介したいと思います。

インターネットの第三の波と起業に必要な三つのPのポイント

★アルビン・トフラーの「第三の波」の予見

トフラーは、やがて来るグローバルな変化について記していた。彼の説によれば、人類の「第一の波」は、農業革命後に数千年にわたって展開された定住農耕社会だった。「第二の波」は産業革命後の社会で、大量生産と流通によって人々の生活が一変した。そしてトフラーの言う「第三の波」とは、情報社会 ーー 電子通信がつながった地球村 ーー を指している。その世界では、人々が限りないサービスと情報を手に入れ、双方向の世界の一員となり、地理的にではなく共通の関心に基づいたコミュニティを築き上げる。トフラーは、今日の世界を予測していたというわけだ。

★インターネットの第三の波 Internet of Everything

(インターネットの)第三の波とは、インターネット製品がインターネット企業だけのものではなくなった時代である。言い換えれば、インターネットを特徴としない製品でもインターネットを必要とする時代だ。「インターネットに接続可能な」という言葉が「電気に接続可能な」という言葉と同じくらい滑稽なものに ーー まるでそのふたつが他の製品と差別化する重要な要因であるかのように ーー 聞こえ始める時代だ。さまざまな製品にインターネットに接続したセンサーを加えるIoTーーInternet of Thing (モノのインターネット)というコンセプトが、それだけでは限定的すぎると見なされる時代でもある。なぜなら、私たちはもっと広範囲な Internet of Everything(あらゆるモノのインターネット)が出現をしはじめていると気づくことになるのだから。

★インターネットの第三の波の特徴

インターネットの第三の波の特徴は、モノのインターネットではなく、あらゆるモノのインターネットになるだろう。人類はテクノロジーの進化の新たな段階に入りつつあり、インターネットが生活のありとあらゆる部分に ーー いかに学び、いかに治療を受け、いかに資産を管理し、いかに移動し、働き、果ては何を口にするかまで ーー 完全に統合される。第三の波が勢いを増すにつれて、各産業のリーディング・カンパニーはすべて破壊される恐れがある。この数十年間にシリコンバレーで起きていることを思い浮かべ、想像してみて欲しい。シリコンバレーで栄えたイノベーションの文化と野心が経済のあらゆる部分を席巻したらどうなるのか?それこそが第三の波。しかも、その波はやってくるのではない。やってきているのである。

★インターネット第三の波で起業するための三つのP

第三の波で起業するために必要な三つのP

(1)パートナーシップ(Partnership)

新たな時代での起業の成功の大部分は、リーダーが築けるパートナーシップにかかっている。このパートナーシップは、ときには破壊しようとしている当の相手とのあいだにも築かれる。

これからは、製品が優れていてもそこそこの成功しか見込めない。アプリストアに自社アプリを投入してユーザが登録するのを待っていても、愛好者を増やすことはできないだろう。なぜなら、第三の波に乗るほとんどの産業には「ゲートキーパー」がいるからだ。たとえば、各学区には教室での学習に関連する製品を認可する重要な意思決定者がいる。医療、交通、金融、教育、食品業界でも同じだ。起業家が成功するするかどうかは、ほとんどの場合、そうした意思決定者に影響を与えることができる組織や個人、ひいては意思決定者本人と、建設的かつ協力的なパートナーシップを築きるかどうかにかかっている。第三の波に乗る企業に、独力で進む選択肢はない。

好むと好まざるとにかかわらず、規制はこれからも存在する。不要な規制に対しては戦うべきだが、たとえ有意義な戦いでも、巨大な規制制度の前では無力に等しい。第三の波の産業では、政府が影響力を持つ。つまり、第三の波の起業家たちは、これから遭遇するであろう政策問題に精通していなければならないということだ。

第三の波の起業家たちは、政府と関わる必要がある。問題は、政策通の創業者などほとんどおらず、規制の専門家になる時間(または願望)を持つ者はさらに少ないということだ。つまり、最初から専門家を雇う ーー せめて専門家に頼る ーー 必要がある。規制問題への対処法も含めた確かな市場進出戦略を提示しなければ、ベンチャー資金を調達できない企業が多くなる。アイディアがどんなに素晴らしくても、政策に対する明確な戦略がない企業は、投資家にとって危険なギャンブルでしかない。成功できないとは言わないが、勝算の低い難しい賭けになる。

(3)粘り強さ(Perseverance)

企業のサクセス・ストーリーに粘り強さはつきものだが、第三の波の起業家精神には、さらなる粘り強さが求められる。これらの時代の偉大なアイディアには、実現までに山ほどの障害が待ち構えている。ハードウェアやソフトウェアだけでなく、ロジスティクスやサプライチェーン、パートナーシップや政策に関する障害もある。どれも克服できなければ命になるとみなされやすい。パートナーシップが破綻したり、規制当局に拒絶されれば、その企業は路頭に迷ううというわけだ。しかし、第三の波では、状況が急変することも起こりうる。

第三の波の勝者は、社会に大きな影響及ぼすアイディアを、切迫感を持って、しかも丹念かつ巧みに追求する者たちだ。なぜなら、これらの企業は、相反するふたつの見解のあいだで最適なバランスを見つけなければならないからだ。一方では、ある意味”無知”であることが革新的な成功の決め手となる。従来の価値基準を根底から覆すには、斬新な視点と、古い教義にとらわれずに新しいパラダイムを検討する能力が必要だ。

感想

まず最初にすこし補足説明をしておきます。

インターネットの三つの波についてですが、第一の波はオンラインの世界にインフラと土台を築くことです。

担い手となったのは人々をインターネットに繋げ、人と人をつなげることを可能にするハードウェアやソフトウェア、ネットワークを作る企業群でした。

具体的に日本でも馴染みのある会社名でいうと、マイクロソフト、Apple、IBMなどです。

第二の波は、インターネットをベースにして、その上からさらに別のものを築くことでした。

グーグルやYahoo!など様々な検索エンジンからウェブ場で手に入る膨大な量の情報を艦隊に手に入れることができるようになりました。

また、Amazonなどのインターネットショップやソーシャルネットワークサービスが登場しました。

第二の波の主な特徴は、サービス型ソフトウェアにありました。

この段階ではアプリの作成で成功することが起業が成功することでした。

Twitter、フェイスブック、インスタグラムなどを思い浮かべるとわかりやすいですね。

さて、これらの段階を経て、著者は今もうすでに「第三の波」がやって来ているといいます。

このテクノロジーの進化が今後の起業やサービスにどのような変化をもたらすのか。

キーワードは

もっとパーソナルに、もっと個人に合わせて、よりデータを活用する

本書では具体例として、医療と教育が挙げられていますが、日本でもN高等学校が話題となったのは記憶にあたらしいところです。

これまで画一的なサービスが当たり前だった分野で、今後どんどんよりパーソナルなサービスに転換していくことでしょう。

こういった方向性は間違いないですね。

本書で面白かったのは、第三の波での企業に必要な三つのP。

インターネットの第一、第二の波の時代のサクセス・ストーリーはもはや過去のものという点。

Appleの創業ストーリーのようにガレージで製品を作ってとか、マイクロソフトのビル・ゲイツのように大学のコンピュータを使ってプログラムをつくったなんていうのはもうこれからはなさそう。

一つの時代が終わったということでしょうか。

また、今後の起業家の一番の難関が政府の規制というのも最近のニュースを見ていると頷けます。

ドローンにしても自動車の自動運転にしても安全性という名のもとに規制がどんどんかかってくることでしょう。

これらをどう対処するかというあまりロマンを感じない課題を今後の起業家は乗り越えていくことになるのですね。

とはいえ、実感として確実にテクノロジーもサービスもすでに第三の波に乗っている、あるいは飲み込まれている感覚があります。

今後この流れはますます加速するでしょうし、世の中の変化が進むときにはビジネスチャンスでもあります。

第三の波に乗ってチャンスを掴もうという野心家の皆さんに本書はオススメです。

本書は、ハーパーコリンズ様より献本していただきました。

ありがとうございました。

目次

序文 ウォルター・アイザックソン

第1章 曲がりくねった道

第2章 AOLの誕生

第3章 第三の波

第4章 スタートアップ、スピードアップ

第5章 三つのP

第6章 破壊を許す

第7章 シリコンバレーから「その他のあらゆる地域」へ

第8章 新たな潮流 インパクト投資

第9章 栄光と挫折

第10章 見える手

第11章 破壊されるアメリカ

第12章 波に乗れ

関連書籍

トフラーの慧眼にあらためて驚かされましたので何冊かご紹介

ただし、ほとんどが絶版本となっています。