こんにちは、一龍(@ichiryuu)です。

今日ご紹介するのは精神科医の樺沢紫苑先生の最新刊、

『学びを結果に変えるアウトプット大全』です。

後で触れますが、樺沢先生は本業の精神科医としてのお仕事のほか、とにかく圧倒的なアウトプット量を誇っており、「日本一アウトプットをしている精神科医」と自称されています。

その方法論を余すところなくオープンにしたのが本書。

様々な分野のアウトプット法を網羅しているのですが、私自身がブロガーということで、今回は”書く”ことに関してポイントをピックアップしてみました。

では早速、気になるポイントの読書メモをシェア!

『学びを結果に変える アウトプット大全』の読書メモ

★書き込む びっしり書き込まれた本は、学びの軌跡

読書するときには、絶対に書き込みをしながら読むことをおすすめします。なぜならば、書き込むことで、本の内容の理解が圧倒的に深まり、記憶にも残りやすくなるからです。

アンダーラインや書き込みをしてほしいのは、あなたの「気付き」の部分です。

「ああそうか」「これは初めて知った」「この情報はすごい!」と思った瞬間に脳の神経回路がつなぎ変わりますから、それを忘れないうちに書き留めるのです。

1冊の本で、本当に重要だと思えるところを3ヶ所見つけ、そこにしっかりとラインを引く。1冊の本から「3つの気付き」が得られれば、それは大切な「宝物」を獲得したのも同じ。「1,500円のビジネス書の元がとれた」といえるでしょう。

★上手な文章を書く 「たくさん読んで、書く」以外の王道なし

「作家になりたいのなら絶対にしなければいけないことが2つある。たくさん読み、たくさん書くことだ。私の知る限り、その代りになるものはないし、近道もない」(スティーヴン・キング)

重要なのは、「フィードバック」です。毎日、たくさんの文章書いても、フィードバックが得られなければ、上達はしません。インプットとアウトプットの堂々巡り、同じレベルの文章を書き続けるだけです。

文章のフィードバックとは、誰かに文章を読んでもらい、アドバイス、批判、修正点、改善点、長所、短所など、感想をもらうことです。

いちばん簡単なフィードバックは、SMSやブログに文章書くことです。「いいね!」数、アクセス数、そしてコメントはすべてフィードバックにつながります。

「読まれる」という緊張感が、集中力を高め、よりよい文章を書こうとすることが最高の刺激となります。

オススメ文章術本

★速く文章を書く 「設計図」しだいで、文書が3倍速で書ける

文章速く書く方法、そのコツはたった2つです。

1つ目は、「時間を決めて書く」ことです。「時間をかけて文章書けば、よい文章が書ける」と思っている人がほとんどですが、それは完全に間違っています。ある記事を1時間かけて書くのと、2時間かけて書くのとでは、クオリティが20%はアップするかもしれませんが、2倍にはならないのです。

文章速く書くための2つのコツは、「構成を決めてから書く」ということです。

文章を書き始める前に、どんな文章を書こうか、構成を決めてから書き始めれば、頭の中でイメージが固まっていますから、最初の1文字を書き始めた瞬間から、怒涛の勢いで一心不乱に文章を書き進めることができます。構成を決めて書くようにすると、私の実感値として、文章書くのが3〜4倍以上速くなります。

★要約する 140字で鍛える「要約力」=「思考力」

要約力をアップさせるための練習としては、Twitterを使うのがおすすめです。

Twitterは140字までしか投稿できません。何か伝えたいことがあった場合、140字以下にまとめなければいけない。その制限がちょうど、トレーニングになるのです。

ですから、本を読んだら、その内容や感想を要約してTwitterに投稿。映画を見たら、その内容や感想を要約してTwitterに投稿。これを前日続けていけば、要約力が飛躍的に高まります。140字ですから、最初は制限時間5分で終わらせましょう。

精神科医 樺沢紫苑@8/3アウトプット大全発売@kabasawa

『#ジュラシック・ワールド/炎の王国』見ました。映像は本当にすごいです。個人的には、ボチボチです。映画館では、2D字幕、吹替、3Dと同時刻に3シアターで上映しているのにどれも満席。大ヒットです。まあ、こういう単純でわかりやすい映画… https://t.co/JwViygAKKa

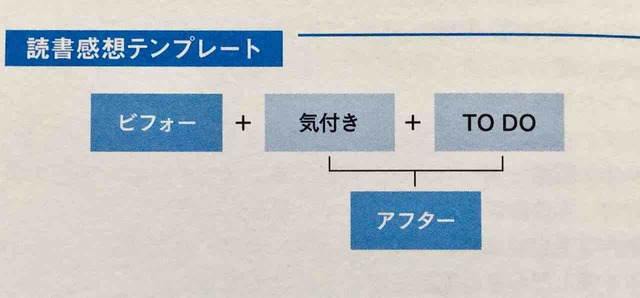

★読書感想を書く 初心者でも10分で読書感想文がかける 〜読書感想テンプレート〜

私がいつも使っている読書感想テンプレートは、極めてシンプルです。

「ビフォー」+「気付き」+「TO DO」、これだけです。さらに簡単にいえば、「ビフォー」+「アフター」といえます。

前半は、本を読む前の自分(ビフォー)について書きます。どんな問題、悩みを抱えていたのか。後半は、本を読んだあとの自分(アフター)について書きます。その問題が、本によってどのように解決されたのか。

「アフター」は、「気付き」と「TO DO」に分解されます。学びを得て自己成長するために必要なものは、「気付き」と「TO DO」たからです。

「気付き」と「TO DO」が明確になれば、あとはそれを実行するだけで自己成長ができます。自己成長を誘発する読書感想という意味で、「気付き」と「TO DO」を盛り込むことが必須となります。

感想

◆人生はアウトプットで変る

「人生はアウトプットで変る」

この言葉、ブロガーの端くれである私にもすごくよくわかります。

もともと読書は好きでしたが、ブログでアウトプットすることで確かに人生変わりましたから。

うちのような弱小ブログですらそうなのですから、ならば、著者である樺沢先生ぐらいの圧倒的なレベルでアウトプットしたらどうなるんだろう。

ちなみに本書で紹介されている樺沢先生のアウトプットの一部を紹介すると、

・メルマガ、毎日発行 13年

・Facebook、毎日更新 8年

・YoTube、毎日更新 5年

・毎日3時間以上の執筆 11年

・年2〜3冊の出版 10年連続(28冊)

・新作セミナー 毎月2回以上 9年連続

これだけでもすごいのに、インプットの方でも

・月10本以上の映画鑑賞

・月20冊以上の読書

・週4〜5回のジム通い

・月10回以上の飲み会

・年30日以上の海外旅行

などと「普通の人の3倍以上は遊んでいる」状態で、しかも

・毎日7時間以上睡眠

・基本、18時以後は働かない

を実践しているとか。

(ちなみに月100記事ブログ更新、月10本以上の映画鑑賞、月20冊以上の読書が僕の毎月の目標だけどなかなか達成できない)

ここまで来るとさすがにスーパーマンか? と思ってしまいますが、このレベルまで到達しなくても、アウトプットは意識して増やしていくことで人生が変わると思います。

というのも、著者が言うように、インプットだけでは何も変わらないから。

せっかくインプットしても、それをアウトプットして、フィードバックを受けて、さらにインプットというサイクルが回ることが成長とか成功の必須条件だからです。

よくPDCAなんて言葉を聞きますが、まさにそれ。

とにかくTwitterでも人に話すでも、本書を参考にして気軽なところからアウトプットを実践してみてはいかがでしょうか。

◆インプットとアウトプットの黄金比率は3:7

さて、本書は著者が精神科医とういことで医学的見地から、また科学的見地からアウトプットについて、理論的なところからアプローチしてくれています。

これが同じジャンルの他書とは違う最大のポイントです。

どうしてそうしたほうがいいのか。

どうすれば効率が上がるのか。

ですから「1回1時間×週2の有酸素運動」で脳を活性化することが推奨されていたり、アウトプットは「運動」であるとして、「運動性記憶」の優位性を説いていたりします。

逆に、根性論が一切出てきません。

だから、自分でもできそうと思わせてくれます。

また、新しく刮目させてくれる内容も。

僕は長い間、インプットとアウトプットのバランスに悩んでいたんですね。

そもそもインプットのほうが受け身で楽だからどうしてもアウトプットが疎かになってしまう。

でも、本書で

インプットとアウトプットの黄金比率は3:7

という法則を知って、目からウロコ。

自分も自然とインプットとアウトプットの比率が7:3ぐらいになっている実感があって、「これは逆じゃないの?」と最初こそ思いましたが、解説を読んで納得。

インプット過多が「勉強しているのに成長しない」最大の原因となっているんですね。

よし、これからはどんどんアウトプット量を増やしていこう。

◆アウトプットは成功術

最後に全体的な感想を。

本書ではアウトプットに関する項目が80テーマ書かれています。

一通り読んで、全体を俯瞰したとき感じたのは、「これは樺澤式成功法則だ!」ということ。

多くの人が自己啓発本とか成功法則本を読んでも成功しないのは、実践がともなわないから。

具体的な実践方法にあまりウェイトを置いて書かれていませんよね。

ですが、本書は実践のみ!

とにかく一つでも真似してやってみることで何かが回り始めると思います。

成功のための、人生を変えるための方法が詰め込まれた『アウトプット大全』。

挑戦してみる価値は十分あります。

本書はサンクチュアリ出版様からご恵贈いただきました。

ありがとうございました。

目次

はじめに

CHAPTER1 アウトプットの基本法則 RULES

CHAPTER2 科学に裏付けられた、伝わる話し方 TALK

CHAPTER3 能力を最大限に引き出す書き方 WRITE

CHAPTER4 圧倒的に結果を出す人の行動力 DO

CHAPTER5 アウトプット力を高める7つのトレーニング法 TRAINING

おわりに

関連書籍

合わせて読むとよさそうな樺澤先生の著書

当ブログで紹介している樺沢先生の著書