おはようございます、一龍です。

今日ご紹介するのは、佐藤達郎さんの”働き方本”。

一時期流行った”働き方本”とは違い、大学教授もされている著者だけに、さすがに客観的で冷静に分析されている良書です。

はじめに

「社畜」「ブラック企業」「ノマド」などなど働き方に関する言葉の流行とともに、一時期ブームとなった”働き方本”。

その多くが無責任にフリーランスを推奨するもので、主観的で感情的、再現性の低い勢いだけといった内容のものでした。

そして今、ブームが一段落して、ようやく本書のような冷静で客観的に分析した良書が登場してきました。

やっと現実的な、”使える働き方本”に巡り会えた気がします。

では、著者が提唱する”第三の働き方”とはどのようなものか?

そのポイントを見ていきましょう。

第三の働き方のポイント

★「モジュール型ワーキング」という、第三の働き方

働く内容と収入をいくつかの「モジュール(働き口)」に分けて、その「モジュール」の組み合わせで、職業人生を組み上げていく働き方です。<中略>

単一モジュールでうまくいかないのであれば、いくつかのモジュールを組み合わせることで、自分に合った、自分が望む、自分が満足のいく、最適な働き方を模索しようと考えたわけです。

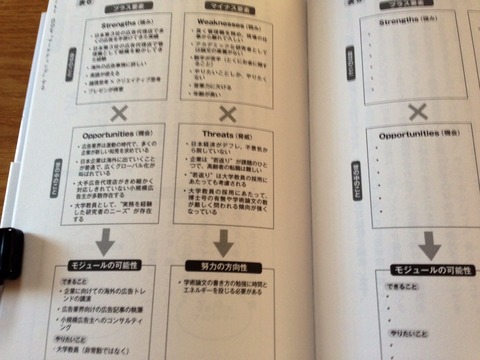

★SWOT分析で自分の現状と環境を分析する

自分にはどんな強みや弱みがあり、それは世の中に受け入れられそうなのかどうか、マーケティング分野のツール「SWOT分析」を使って、明確に把握していきます。

SWOT分析は、もともとはハーバードのビジネススクールで古くから使われていた分析ツールです。「Strengths(強み)」「Weaknesses(弱み)」「Opportunities(機会)」「Threats(脅威)」の4つの要素を把握し、その上で企業の戦略を組み立てていくものです。そしてこれら4つの要素は、その対象によって、さらに2つのグループに分類して考えることができます。

まず、「Strengths(強み)」「Weaknesses(弱み)」のグループです。

これら2つの対象は「自社」であり、ここでは「あなた自身」になります。つまり”内部環境分析”です。<中略>

それでは次に、もうひとつのグループ、外部環境を対象とする「Opportunities(機会)」「Threats(脅威)」について考えていきましょう。

この2つの対象は「社会や市場、顧客」であり、ここでは、「世の中の動向」「仕事の発注先」ということになります。<中略>

「強み」と「機会」を掛け合わせ、モジュールの可能性を模索します。<中略>

「弱み」と「脅威」を掛け合わせ、おのおののモジュールに対する努力の方向性を考えます。

★4つのモジュールタイプ

1.専門性追求拡張タイプ

現在持っている自分の専門性を追求し、その専門性を軸としてモジュールを拡張していくタイプ

2.本業キープタイプ

現在持っている本業はキープしつつ、その本業とは関連のない領域に興味・関心を拡散し、新たなモジュールを形作っていくタイプ

3.憧れ中心下支えタイプ

自分の憧れ、夢、やりたいことを本業として成立させるために、他の仕事で収入の確保を図りつつ、その憧れにつながるモジュールを持ちながら働いたいくタイプ

4.テーマ中心雑食タイプ

自分の設定するテーマにつながりそうな仕事はなんでも雑食的に取り組み、複数のモジュールを持って働いていくタイプ

★大切なのは「収入の確保」×「やりがい」×「働き心地」

私は、「人生は総合点だ」と考えています。

1億円稼いでいても幸せを感じない人もいます。年収が少なくても幸せに感じる人もいます。収入ややりがいが十分にあっても幸せになれない人もいます。

そこで大切な考え方は、「収入の確保」×「やりがい」×「働き心地」、3つのポイントのかけ算です。

モジュール型ワーキングを実践するとき、この3点全てに気を使うことで、あなたの幸せに近づくことができるのです。

★コミュニティはメインとサブを持つ

職場以外にコア・コミュニティを持ち、職場はサブ・コミュニティズのひとつとして考えることが重要です。

私自身、今の生き方・暮らし方・働き方でいえば、コア・コミュニティは家族です。家族をコア・コミュニティとして、それぞれのモジュールや趣味などを通じて得た多くのサブ・コミュニティズを持ち、暮らしています。

滅私奉公的な関わり方を求めてこないコア・コミュニティを持ち、他に複数のサブ・コミュニティズを持つことで、濃厚系の人間関係の煩わしさを回避しつつ、同時に、孤独や寂しさも避けることができるわけです。

感想

◆組織に飼い馴らされた同胞へ

「プロブロガーを目指す」と公言している私にとって、勉強になると同時に、「やっぱりこの方法だよな」と共感する内容でした。

本書の前半部分に、大前研一さんの著書からの引用があるのですが

(会社員は)言われたことはやる、言われないことはやらない、という思考・行動パターンが習慣化する。

(長い間サラリーマンを続けてきた人は)動物でいえば飼いならされている。実業家の素質がある人というのは、飼いならされるような生活を長く続けていられるわけがなく、とっとと飛び出してすでに起業しているはず。

つまり、長く会社員を続けてこられたということは、事業家の素質に欠けていることの確かな証拠なのだ。

これ、かなり耳の痛い発言ですよね。

でも、すごくわかります。

結局、「会社が嫌」「組織が嫌」と言いつつ、長くいる人はそこが居心地がいいのです。

そして、いやいや居続けたところを、ついに決意して思い腰を上げようとしたときに愕然とするのです。

自分には何も無いことに。

20年も現在の職業を続けてきた私が、いざ「独立したい」「自分の力で生きていきたい」と決意したときに、真っ先に気がついたのは”武器”を何も持っていないことでした。

「20年働いてきて、一体自分は何をしてたんだろう」と落ち込んでしまっても後の祭り。

結局、会社や組織がいやで飛び出したくなったときには、飼い馴らされて”爪”を隠すどころか無くしている自分に気がつくのです。

そういえば最近、20代でいいブログを書くブロガーがどんどんブロブロガーとして独立しています。

本気で独立したい人はとっとと飛び出しているのです。

そんなブロガーの勇気と行動力と才能に、嫉妬に近い羨望の眼差しを向けてしまうのですが、ではなかなか飛び出せなかった人はどうするか、それが本書のキモの部分。

何も武器を持たずにポンと飛び出して危険な賭けに出るのではなく、現状を把握して戦略を立てる地に足を付けた作戦集となっているのです。

◆あなたに合った作戦が見つかる

本書では、モジュールの組み合わせ方で大まかに4つのタイプを紹介してくれています。

”ポイント”でもピックアップしていますが、

専門性追求拡張タイプ、本業キープ拡散タイプ、憧れ中心下支えタイプ、テーマ中心雑食タツプ

の4つです。

それぞれのタイプ別にステップアップ方法が詳しく解説がされていて、自分の現状と照らし合わせて次にどう展開していけばいいのか方向性を示してくれます。

また、タイプ別に安藤美冬さんなど4人の現在活躍されている方達を実例としてをあげてくれています。

もちろん、非常に大まかな分け方なのできっちり自分に当てはまらないかもしれません。

しかし、基本的な戦略は見えてくるはず。

例えば私の場合は、長らく本業をしつつブログを続けてきた「本業キープ拡散タイプ」から、ブログで独立したいと考えるようになって「憧れ中心下支えタイプ」に移行中。

しかもブログで取り上げたいことが、「あれもやりたい、これもやりたい」といろいろあるため、テーマ中心雑食タイプの要素も持っています。

となると、作戦としては

本業とのシナジーを模索する(本業キープ拡散タイプのステップ4)

というステップをもう少し続けながら、徐々に

憧れの仕事の充実を図り、収入につなげていく(憧れ中心下支えタイプのステップ4)

というプロブロガーとして食べていくための現実的な活動へ移行をはじめつつ

テーマにつながる仕事を、雑食で小さくチャレンジ(テーマ中心雑食タイプのステップ3)

という可能性を広げる活動も展開していく・・・、といった作戦が見えてきます。

◆まずはモジュールをひとつ作ろう

若くて独身のうちならば、おもいきって自分のしたいことに賭けてもいいかもしれません(あまりお勧めしませんがそれが若さの特権だと思う)。

若さとエネルギーは時として経験や実績よりも強い武器となるでしょう。

しかし私も含め、ある程度年齢を重ねている人は、養うべき家族を持ち、住宅ローンや親の介護など様々なしがらみにがんじがらめになっているはず。

でも家族のために意に反する仕事でも我慢して働く、家族のために夢をあきらめる、といったことをしてしまうと死ぬ直前にきっと後悔してしまうだろうし、家族の存在を恨むなんてことになってしまうかもしれません。

ほんの少しでも、短い期間でも思い通りに生きたい。

そうでなければ生まれてきた甲斐がないじゃないですか。

だからまずモジュールをひとつ作ってみませんか?

行動を起こさないと見えてこないものが必ずあるはず。

それで、「あたらしい生き方、働き方を構築していくぞ!」となってもいいですし、「やっぱり本業だけでしっかり生きていこう」となってもそれはそれで人生に納得できますよね。

どっちに転んでも得るものはあっても、失うものは無いと思います。

あきらめ切らない思いがあるなら一読の価値あり!

本書はアップルシード・エージェンシー、宮原様から献本していただきました。

ありがとうございました。

目次

はじめに

プロローグ このまま働き続けて、果たして幸福だろうか?

第1章 幸福な職業人生をつくりだす「モジュール型ワーキング」

第2章 彼ら彼女らはどう働いているのか?

第3章 幸せに働くために

おわりに

関連書籍

私が働き方についてすごく影響を受けた本がこちら

こちらもぜひお読みください。