おはようございます、一龍です。

今日ご紹介するのは齋藤孝先生の「自分の考え」をつくるための思考術をテーマにした本。

この本、読んでビックリ、ブロガー必読の書ですよ!

はじめに

本書はタイトルのとおり思考術をテーマとしていますが、とにかく第1章がブロガーにとってすごくいい。

レビューの書き方を解説してくれているのです。

すべてのレビュアー必見の価値あるレビューを書くためのテクニックがオンパレード。

まずはその一部を御覧下さい。

レビューのポイント

★自分の中の「濃い部分」をピックアップする

レビューの最大のポイントは、感想文ではないということだ。<中略>

重要なのは、対象にどういうこだわりを持ち、どういう目線で語るかだ。その独自の”粘着力”や”偏愛”が、人を惹きつけるのである。いわば「一家言ある」ということをアピールするわけだ。

とはいえ、強烈なマニアである必要もない。とりあえずは、自分の中で比較的濃い部分をピックアップしてみることだ。

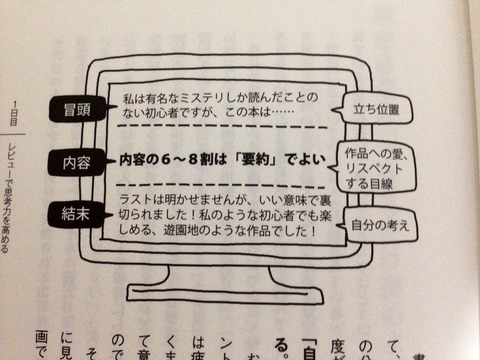

書き方のコツとしては、まず対象について、きちんと把握・要約することだ。全体の分量を10とすると、そのうちの6〜8程度がようやくでも、レビューとして成り立つ。「自分の考え」は2程度でも十分なのである。

★いいレビューを書きたいなら”身銭”を切れ

レビューの中で意外に有効なのが、コストとの比較だ。<中略>

ある映画のDVDについて、「2000〜3000円で買っていればイラッとするけど、500円だったから許せる」と書いてあったとしよう。単に「おもしろかった」「つまらなかった」と書かれるより、作品の出来がずっとリアルに感じられるのではないだろうか。あるいは「〇〇円返してほしい」とか、「〇〇円も使ったけど、まったく後悔していない」といったレビューも迫真性がある。

これらのレビューに共通しているのは、ある種の当事者意識だ。自分で”身銭”を切ったからこそ、文句であれ賞賛であれ言わずにいられなくなる。いわば”損得勘定”が働いて、値段という明確な基準をもとに評価を下したくなる。だからレビューにも力がこもり、説得力を持つのである。

★”手取り足取り指導”もレビューの有効手段

レビューの中には、しばしば初心者や未経験者向けに”手取り足取り指導”をしているものがある。これも読み手によっては大変重宝だ。

例えばレストランのレビューの場合、「とりあえずこれは食べてみて」「この順番で頼むと早い」「これは値段の割に量が多い」等々の記述がよくある。<中略>

もちろん、人にここまで具体的にすすめる以上、それなりの責任をともなう。「話が違うじゃないか」「書いてあるとおりにやったら損した」といったクレームが寄せられる可能性もゼロではない。そのとき、きちんと反論できる自身があるか。これも一種の当事者意識といえるだろう。

★一部についてだけ評論する「限定レビュー」でもいい

レビューに盛り込むべき情報としては、大きく二つある。

一つは対象そのものについて紹介すること、もう一つは対象の周辺情報を提示することだ。<中略>

ただし、いずれにしてもあまり長く書いてはいけない。要約なら、せいぜい100〜200字でまとめた方がいいだろう。<中略>

例えば、「この本は◯章を読むだけでも価値がある」と提示し、その理由や中身を簡単に紹介する。実はこの方が書き手としてもこだわりがある分、ずっと書きやすいはずだ。焦点を絞ることで、そこに熱が生まれるのである。

★精神論や抽象論は避けよ

レビューに限った話ではないが、文章としてつまらないのは、抽象的な言葉の羅列だ。<中略>

概念が大きすぎるため、焦点がボヤッとして凡庸に見える。これでは、「自分の考え」を持っていないのではないか、と思われても仕方がない。

そこで重要なのが、キーワードをつくるという感覚だ。ある作品を「面白い」と思ったのなら、その根源的な理由は何か。ひと言で表現するとすれば、どんな言葉になるか。それがキーワードになるのである。<中略>

特に有効なのが、そのキーワードをタイトルに持ってくることだ。少なくとも「何々における何々について」といったタイトルはバツ。「〇〇は〇〇だ」と無理やり言い切るぐらいの方が、読み手の興味をそそるはずだ。

★「引用」で価値を高める

キーワードを簡単に見つける方法の一つが、「引用」だ。

特にレビューの場合は重宝だろう。本なら適当な一文を抜き出したり、映画ならキーとなるセリフを書き起こしたりする。それが自分の主張の文脈にうまくはまれば、価値はグッと高まるのである。<中略>

引用力を鍛えれば、全体に締まりが出てくるはずである。

その練習には、まず本のレビューを書いてみることだ。最初に、気に入った文章を二つほど書き出す。この作業に、さほど時間はかからないだろう。その上で、その引用文に関する前置きと説明を前後に付け足す。基本的には、これだけで立派なレビューが出来上がるのである。

感想

◆レビューは思考の第一歩

本書は「目次」を見ていただくとわかるように、5日間で一テーマずつ進んでいき、自分の考えを持つことができる思考術を得ること主題で書かれています。

その1日目、思考の最初の練習としてレビューが登場します。

レビューを書くことが自分の思考を得るための最初の一歩ということですね。

これは私も納得。

レビューを書くことは「自分の考え」を表明する初期の訓練として最適

たとえ短い文章でも、SNSやAmazonのレビューに上げるとなると本を読んで終わりのレベルとは全然プレッシャーが違いますから。

たぶんどんな人でも、自分の文章が人目にさらされるとなるとおよび腰になってしまいますよね。

「文章下手だし・・・」と。

しかし心配無用です。

その出来不出来は、センスの問題というより練習次第

と齋藤孝先生もおっしゃるように場数を踏めば文章は上手になるし、そもそも素人にそんなに上手い文章は求められていませんから。

書くことで自分の内面にあることが顕在化し、自分でも気づかなかった自分の考えと出会えたりします。

ぜひ多くの方が”書く”ことを習慣づけてほしいですね。

◆レビューは社会貢献

さて、「レビューを書きましょう」と言われても、「書いてどうなるの?」と思われる方も多いでしょう。

それに対して私は、長くブログを続けてきた今、複数のメリットを答えることができます。

その一つが「社会貢献」です。

私の場合は「書評」ですが、世の中には色々なレビューが存在します。

何をテーマにするかは自分次第ですが、どんなテーマでもいいレビューは社会貢献となることを知ってほしいです。

インターネットが普及する前の世界を思い出してください。

「情報発信」がプロに独占されていた時代。

あの時代より今の方が豊かだと思いませんか?

もちろん誰でも情報を発信できるようになったので、ゴミのような情報も流れるようになりましたし、それにつれて情報の受け手の質も問われるようになりました。

しかし、素人の素直な感覚の入ったレビューは、ときにプロの専門的なレビューより心に響きます。

また、ニッチなテーマほど取り扱うプロがいないため、素人の情報がありがたいものです。

「私の書いたものが何の役に立つの?」「こんな情報知りたい人いないでしょ」と考える前にレビューを書いてみましょう。

きっとその情報をほしがっていた人がいるはずです。

◆キーワードは「当事者意識」と「誠実」

本書に細かいテクニックは学んでいただくとして、弱小ブロガーながら長らくブログをやって来た人間として、同時に読み手としても大切だなと思う点を上げておきます。

その一つは本書でも登場しますが「当事者意識」です。

そしてもう一つが「誠実」です。

この二つがある記事は読んでいて共感があったり、ためになる情報が入っている確率が高いです。

書き手側としてもぜひ意識したいところです。

先日、ブロガーフェスティバルに参加させていただきましたが、その中で登壇されていた某有名ブロガーさんが、献本された本を読まずに、記事中に本のAmazonリンクとその本の内容と関連したYouTubeの映像を貼付けただけで記事をアップして、かなりアフィリエイトとしても売れたというお話をしていました。

表現方法の固定観念を外すということを伝えるための一例でしたが、この記事には「当事者意識」も「誠実」さもありません。

価値としてはゼロです。

また、Amazonレビューには「この人絶対読んでないな」「攻撃したいだけだな」というものも多く存在します。

これからブログ(TwitterでもFBでも)を始めようという方、もしレビューを書くなら「当事者意識」と「誠実」さだけは肝に銘じて書いてください。

その方が長く深くブログを楽しめると思いますよ。

そして書き方は本書で。

本書はPHP研究所様から献本していただきました。

ありがとうございました。

目次

はじめに 「自分の考え」をつくる5日間集中講義

1日目 レビューで思考力を高める 「自分の考え」をつくる基本レッスン

2日目 考えるワザを習得する基本キット 思考パターンという武器

3日目 行動の習慣を変える 言葉の力と発想力を鍛える

4日目 「自分の考え」を深める読書術 考えるための最も効率的な方法

5日目 意思決定が速くなる思考術 「現実」が大きく変わる力

おわりに

関連書籍

「伝える」方法としてこちらの本もすごく参考になります。