さて、今日ご紹介するのは”受験の神様”こと和田秀樹さんが監修された「記憶法」の本。

受験や資格試験に限らず、覚えることはすべての仕事の基本中の基本。

それを効率よく強化する方法をマジビジシリーズのムック本で図解を交えて説明してくれています。

はじめに

若いビジネスマンを対象としたシリーズである”マジビジ”で、「記憶法?」と意外に思ったのですが、記憶ってすべての仕事の基本というか基礎にあたる部分ですよね。

その良し悪しが仕事の成果に影響をおよぼします。

でも、なかなか記憶を強化する方法ってわからないし、上司が教えてくれるものでもありません。

しかも年とともに年々記憶力が低下して、物忘れも激しくなって・・・

と、思っていたらどうやら違うようですよ。

トレーニング次第で記憶力は強化されていくのだとか。

まずはそのポイントを見ていきましょう。

記憶力アップのためのポイント

★大人になってからも記憶力は伸ばせる

記憶力は、単純に数字を丸暗記するような能力だけでなく、情報を理解するための言語能力や理解力などを含めた、総合的な能力です。子供の頃は単純記憶が得意ですが、学習していくことで知識が増え、そこに実際の経験と理解する力を積み重ねてていくことで、記憶力をより確かに補強していくことができるのです。<中略>苦手意識を持たずに、脳を活発に使い続けることで、若い頃よりも記憶力を高めることも可能だといえるでしょう。

「年をとると、記憶力は衰える」というのはウソのようです。衰えたと感じるのはそう思い込んでいる自己暗示によるもの。筋肉と一緒でトレーニングをし続けていればそうそう衰えるものではないようです。

★記憶の3ステップは「覚える」「貯める」「思い出す」

記憶とは、まず「覚える」「覚えたことを保つ」「思い出す」という3段階に分けて考えることができます。

これらを専門用語では、「記銘」「保持」「想起」といいます。<中略>つまり「記憶」「保持」「想起」という3つの機能を強化していくことで、記憶力は何歳になっても伸ばすことができるのです。

特に感じるのは「想起」の重要性。覚えられないというより、思い出せないんですよね。でもそれもトレーニング次第です。

★「目的」を持つことで脳が情報を集めはじめる

まず記憶するための「目的」を持つことです。目的を持つことで、その物事に対して関心や興味がわき、自然と注意力が働きはじめます。脳が必要な情報を勝手に集めはじめるといってもいいでしょう。

そして、効率よく入力が行われ、より多くの知識を記憶することができるようになるのです。

自分が好きなものや関心のあるものについての情報は、自然とどんどん覚えられますよね。資格試験や仕事上の覚えなければならないデータも、それを記憶するための「目的」を無理矢理にでも(給料が上がるとか出世するとか)持つことが記憶するための有効手段です。

★記憶の効率を高める10の基本原則

原則1 「五感」を使う

原則2 情報を「誇張」させる

原則3 「リズムと動き」を関連させる

原則4 「色」をイメージづける

原則5 「数字」を使う

原則6 「記号」を使う

原則7 「順番」をつけパターン化する

原則8 「魅力的」なイメージにする

原則9 「ユーモア」を活用する

原則10 「ポジティブ」なイメージにする

大人になると単純に単語や数字を覚えることは難しくなります。そのため何かと関連づけたりイメージを使ったりすることで記憶力を高める方法が有効です。

上記の10の原則に則った具体的な記憶法は本書でお確かめください。

★大人は「エピソード記憶」で覚える

子供時代はこの「意味記憶」が中心ですが、9歳をすぎると、「エピソード記憶」と呼ばれる、自分の体験にまつわる記憶に変化していきます。<中略>大人になってから、とくに仕事などで重要となるのが後者の「エピソード記憶」です。<中略>

まずはよく理解して納得することが社会人として必須ですし、何より効果的に記憶できる方法でもありますから意識的に「エピソード記憶」にしていくことをおすすめします。

これは実感としてすごくわかります。難しい専門用語が登場しても、内容が理解できるものは覚えることができますが、内容が理解できないと、その内容を指す単語も覚えられません。

★起想力を上げるためにはリハーサルを繰り返し行う

起想のためのトレーニングとは、「リハーサルを行う」ことです。<中略>スピーチや講演会などでうまく話せる人というのは、たいてい、たくさんのリハーサルをしています。<中略>日本人は、リハーサルの意義を無視することが多くセンスのあるなしに頼りすぎて諦めているところがあります。

ですから、自分は「起想力が悪い」「スピーチのセンスがない」と思っている人は、まず練習をする努力が不足していることを自覚するべきなのです。

入試や資格試験において過去問を解くのは効果的な勉強法ですが、これもまさしくリハーサルです。いかに本番を想定した練習をくり返すかで起想力は必ず向上するということです。スポーツにおいては練習試合をするのに、なぜビジネスや試験では”練習試合”をしないのでしょうかね。

★大人になったら、入力よりも出力を増やす

40代、50代になってきたら、入れる知識はかつての2割、3割でよく、むしろ想起する量をいかに増やしていくかということが大切になってくるのです。つまり、これまで学んできたことの中から何が言えるのかが重要なのです。

これは年をとると記銘力が落ちてしまうということももちろんありますが、想起力に優れた人が優秀であるとされる度合いもさらに高くなっていくからです。

そして、2割、3割の新規のインプットについては、「いままで思ってきたこととは違うこと」を入れるようにしましょう。

結局、記憶力だけではただのデータベースでしかありません。そこから何がアウトプットできるかが本当は重要なんですよね。そして色々な経験と学んだことが結びついて、質の高いアウトプットファできるようになるのが40代以降ということです。

感想

◆記憶力は年をとってもアップする

私事ですが、12月に受験した世界遺産検定2級の合格通知が昨日届きました。

この検定の勉強では本当に悪戦苦闘。

外国の、それも英語圏以外の世界遺産の名前やそれにまつわる人物の名前がどうしても覚えられない。

自分の記憶力のなさを痛感させられました。

これに関して、「まぁ、歳だししょうがないな」と諦めモードでしたが、今回この本を読んで記憶に関する考えを改めることが多かったです。

その一番重要な点が

記憶力は大人になってからでも伸ばせる

ということでした。

◆筋力も記憶もトレーニング次第

私は以前から「脳も筋肉と同じでトレーニングを続けることで高いパフォーマンスを維持できるのではないか」と思っていました。

だって、同じタンパク質でできてますもんね(笑)。

ボディビルダーで、60歳、70歳でムキムキの人がいます。

それはずっとトレーニングを積んできたから。

脳だってずっとトレーニングを続けていたら、機能が維持できるのではないか?

実際、本書に掲載されているマリアン・ダイヤモンド博士の研究によると、歳をとると脳細胞が損失するというのはウソのようです。

脳細胞自体が減るわけではない。

問題は覚えたことがスムーズに呼び起こせないということ。

ならば、インプットしたことがアウトプット、本書でいう「想起」までスムーズにつながる練習を続けていれば、パフォーマンスは保てるのではないか。

ただ、我々はその練習方法を知らないだけなんです。

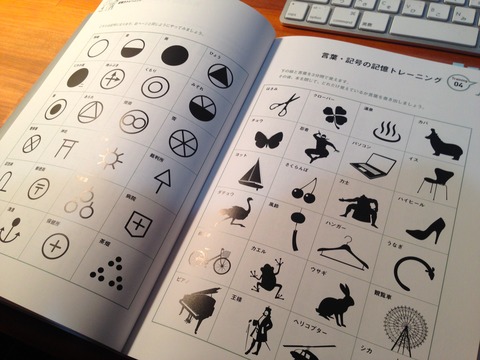

本書の最終章には記憶力を高めるための練習問題が紹介されていますので、これをヒントに取り組んでみてはいかがでしょう。

◆効率よく覚える方法はある

さて、最初に世界遺産検定で悪戦苦闘したと言いましたが、実際には何度繰り返しても覚えられない単語があった反面、スーッと苦労せずに覚えられる単語も沢山ありました。

この覚えられるものと覚えられないものの違いはいったいなんなのか?

自分でも不思議でしたが、「記憶の効率を高める10の基本原則」を読んで納得。

なにかに関連づけたり、意味を持たせたりすると覚えやすいのです。

例えばブラジルの首都をブラジリアに遷都する計画を立てたのはクビチェック大統領でしたが、「クビをチェックする人」のイメージができ上がってすぐに覚えてしまいました。

逆にイメージができなかったり、自分に関連する知識のない単語で、しかも習ったことがない言語のものは全く覚えられない。

例えば「ゲザムトクンストヴェルク」(建築、彫刻、絵画そして装飾がひとつの作品として統合されることをあらわすドイツ語)とか。

とにかく何かと関連づける。

イメージを持たせる。

そうすることで効率よく暗記できるようになるのですが、その方法について本書はヒントが満載。

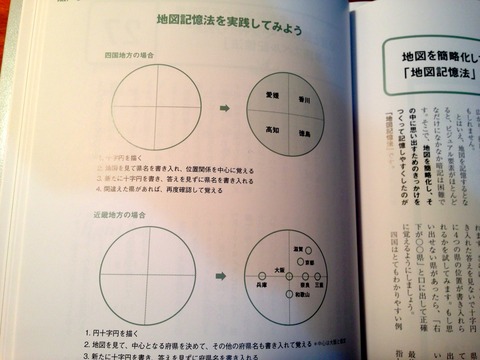

ちなみに私が目からウロコだったのは地図記憶法でした。

◆意味を理解する

そして、大人が記憶するための一番のポイントは「意味を理解する」こと。

大人にとって意味のない数字や記号を覚える単純記憶が一番苦手なことです。

初めて勉強する分野とか言語といったものは、それこそ最初は暗号でしょう。

それを「とにかく理屈抜きで覚える」というのは(そういう必要がある場合もありますが)効率のいい事ではありません。

なにごとも、意味とか成り立ちとか背景といったところからアプローチすることが回り道のようで一番の近道となる。

このことを肝に銘じておきたいですね。

ということで、

受験生はもちろん、ビジネスパーソンの資格試験、はたまたお客様の顔と名前を大量に覚えたいといった方。

きっと役立つ記憶法とトレーニング方法と本書で出会えますよ。

本誌はDiscover21社様より献本していただきました。

ありがとうございました。

目次

PART1 記憶のメカニズムを知ろう

PART2 仕事に活かせる!社会人のための記憶術

PART3 早期力を高める記憶法

PART4 記憶力トレーニング