おはようございます、職場の耐震強度がかなりヤバい一龍(@ichiryuu)です。(いやほんと、シャレにならん)

さて今日は、阪神淡路大震災で地獄を味わい、そこから這い上がって本当に社員を大切にし、社会から必要とされる会社をつくった方の本をご紹介。

そしてこの本には日本の現状を打破する答えがあると思います。

【目次】

はじめに

序章 絶望の中で生まれた「人に必要とされる会社」

第1章 本当に「強い」会社になるために

第2章 会社を強くするリーダーの考え方

第3章 組織の「考える力」を強くする仕組み

第4章 全員が主役になれる仕組みをつくる

第5章 一人ひとりの心を強くする

おわりに

【ポイント&レバレッジメモ】

★何よりも大切な「人」が死なない仕組み

当社がBCP(事業継続計画)に力を入れているのは、私が阪神・淡路大震災で会社を失うということを身をもって経験しているからだ。<中略>

さて、これら(取り組み内容は本書を参照)を見て、なかには、今は景気が悪くてそこまでやる余裕がないという人もいるが、それは考える順序を間違えている。

「BCP」とは簡単に言えば、「会社が災害に見舞われても社員が誰ひとり死なない、ケガもしない仕組みをつくる」ということなのである。そして、それは経営者の責任にほかならない。

なぜなら、どんなに最新の機械を持っていても、そこで働いてくれる人がいなければ会社は動かないし、事業の再開もできないからだ。

だから、電気が消えたり、機会が倒れてきたりしたとき、社員をどうやって守るか対策を施していないのは、会社の経営をまともに考えていないのと同じことなのである。<中略>

余裕がないからできないというのは、言い訳にすらならない。余裕がなければつくればいい。それが経営者の仕事ではないのか。

一番大事な会社の経営資源である社員の命を守る余裕すらないのなら、そういう人は経営者を辞めたほうがいい。

★会社に必要な4つの気 スーパースターより「スーパーチーム」

「うちの会社にはこんなに優秀な社員がいる」と嬉しそうに話す社長には、「その人が辞めたらどうするのですか」と尋ねることにしている。<中略>

そういう人は、個人の能力がそのまま会社の能力になると勘違いしてい。そうではない。会社において個人の能力は集団に変換される。言い換えれば、会社は個人の能力を集団力に変えるエンジンなのだ。会社の能力は、その返還率によって決まる。

従って、大事なのは個人の能力よりも、変換率を高め出力を上げることのほうなのである。

では、どうすれば変換率を高めることができるのか、カギを握るのは「やる気」「元気」「本気」「人気」の四つの「気」だ。これらを掛け合わせたものが会社の能力なのだ。やる気×元気×本気×人気=成果

★組織の理想型は逆ピラミッド型

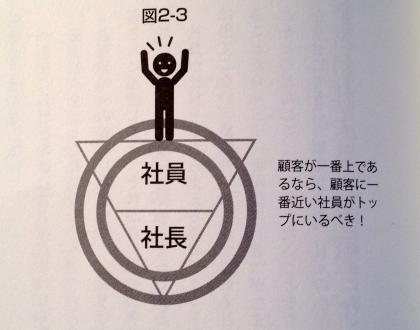

組織図は三角形を反対にした逆ピラミッド型になり、その上に顧客がいるのが正解なのだ。<中略>

組織の「最上流」にいる社長である自分を「最下流」にあると認識することから「二十一世紀型経営者」が生まれる。会社の業績を上げ、自分の好きなことをどんどんして、人に言いたいことを言える。社長とは、本来、一番「自分で自分を幸せにできる」職業なのだ。日本の小学生の「将来なりたい職業」の第一位を「経営者」にする責任は、我々現役社長にあるのだ。

★「会社」と「社会」は表裏一体

もし、社会貢献をまったくせず利益を増やすことだけに血道を上げている会社があるとしたら、そんな会社に存在意義はない。また、その会社の社長は万死に値するといっていい。なぜなら、その会社があることによって私たちの暮らす社会は、確実に悪くなっていくからである。<中略>

資本主義社会において、会社が利益の拡大を目指すのは当然だ。しかし、会社の目的は決してそれだけではない。利益を求める一方で、社会を良くしたり、誰かの役に立ったりする活動を続けていく。これもまた会社がそこにある理由なのである。いや、むしろ二十一世紀は後者の役割のほうが重要視されていると言っても過言ではない。<中略>

「あなたの会社のおとなりさんは、あなたの会社をほめていますか?」

★世界で一番簡単で世界で一番長い入社試験

万協製薬の人材採用は、一言で表すなら「来るものは拒まず」。<中略>

それ(コミュニケーション)以外の能力やスキルを見て合否を決めるようなことはしないし、その必要もない。高い生産性は組織やシステムで実現すればいいのである。<中略>最初から完成された優秀な社員は求めないが、社員を育てるのは会社の役目だと私は思っている。<中略>

最近は新卒の採用もするようになったが、今後の採用を新卒中心にする予定はない。理由は簡単。その必要性を感じないからだ。中小企業でも新卒学生をとるために、就職情報会社に高額な費用を払っているところもあるようだが、人が足りないときに求人を出し、そのとき入りたいという人を採用すればそれですむ。第一、なぜ日本の会社は新卒ばかり採用したがるのか私には理解できない。私は無色透明な若者より経験ある色濃い人間のほうが好きだ。それに、一生懸命えり好みをして採用しておきながら、入社後の社員のケアをきちんとしていない会社のなんと多いことか<中略>当社は他の会社と違っていろいろなイベントや行事が盛り沢山だ。<中略>話を聞いたときは楽しそうだったけれど、やっぱり自分には合わなかった。<中略>それはそれで仕方がない。

だから、私はそういって会社を去っていく人を引き止めはしない。私が一番言いたくないのは「君がいないと困るから辞めないで」という言葉だ。これは経営者の敗北を意味する言葉だ。だから、私は心の中でこう言うことにしている。

「万協製薬の良さは、君がこの会社を辞めてからきっと気づくよ」と。

これが、当社の入社試験は世界で一番長いという意味なのである。

★「万協フィロソフィー」 震災体験が生んだ十一の大切なこと(抜粋)

3 自分の目で見て考えるくせをつける

自分の目で見て直接体験しないと判断力は育たない。そして、この「ものをどう解釈するか」という判断力の優劣が、そのまま人生の差となっていく。6 子どもの頃からのことを忘れないで人生をつながったものと考える

過去がどんなものであっても、そこから目をそらすべきではない。そこには必ず現在の苦悩を乗りこえ、今抱える問題を解決するためのヒントが隠されているはずなのだ。8 できるだけ心のギアをニュートラルにしておく

自分はこの方向にしか進めないと、頑になってしまっていたらうまくいかない。心のギアはいつもニュートラルに入れておかなければならないのである。まじめさが人を傷つける例を我々は人生において何度も経験している。誰かに責任を感じ、誰にも迷惑をかけたくないと日本人は思いがちだ。でも、思い切って誰かに迷惑をかけてみればいい。そのときにあなたが素直になれれば、あなたはその失敗からたくさんの学びを得るはずだ。ただし、失敗から何を学ぶかこそが大事だ。9 心から愛することのできる人を一人つくる

いつも素直でいる必要はないが、「素直になれない」人には魅力がない。人徳のもっとも大なるところは「素直さ」である。<中略>

やさしさはその行為自体ではなく、素直さの幅をさす。「自分が思っている自分」が本当の自分ではない。大切に思える人から見える自分こそが本当の自分だ。友達でも、恋人でも、親でも、一人そんな人がいれば、その人の人生は80点である。

【感想など】

バブルの崩壊以来の失われた20年と呼ばれる期間、私たちの価値観はどんどん変化してきたと思います。

悪くなる一方の経済環境の中で、グローバル経済、実力主義・成果主義を礼賛したときもありました。

ヒルズ族とか勝ち組・負け組なんて言葉が流行語になった時期もありました。

日本人にとって、リーマンショックはかつてバブルに踊ったの自分自身の姿を見るようでした。

思えばこの期間は新しい経済への試行錯誤、そして移行期間だったのだと思います。

そして、バブル以前の価値観の残像を何度か憧憬のまなざしで懐かしむ揺れ戻しを経験しつつも、その未練を完全に断ち切ったのが東日本大震災だったと思います。

本当に一夜にして世の中の価値観が変わってしまいました。

失われた20年の間に、日本が目指すべき21世紀型社会のビジョンを描ききれなかったものを、あの震災と、それに伴う原発事故は人にやさしい社会こそ我々が目指す社会であり、日本人はそれを具現化できる民族であると確信させたと思うのです。

このようなパラダイムシフトの中、『日本でいちばん大切にしたい会社』に紹介されるような、社員とお客さまを大切にし、社会貢献を重視する会社が注目され始めているのはごく自然な現象だと思います。

今日ご紹介する本の著者、松浦信男さんが経営する万協製薬もそういった21世紀型の会社なのですが、その社員を大切にする徹底ぶりは驚愕です。

著者が表題になっている「人に必要とされる会社をつくる」契機となったのは阪神淡路大震災でした。

神戸にあった万協製薬の工場は、地震で大きな被害を被ります。

そして、工場の再建を図る著者はこれまで懇意に付き合ってきた取引先からも、銀行からも、そして社員からも見放されるという現実を経験します。

お前なんていなくてもいい、お前の会社がなくなったところで誰も困らないと、社内からも社外からも思われていたことがわかり、私のプライドはずたずたになった。

だったら、必要な人間になってみせる。ないと困る会社をつくってやろうじゃないか。それで、今度同じようなことが起こったらその時は、お願いだから辞めないでくれ、なんとしても事業を続けてほしい、と向こうに言わせてみせる。

これが私の復習だ。

そして著者は三重県の山奥に会社を復活させ、自分の考えたことを一つ一つ試していきます。

著者が新会社を立上げるときにイメージしたのは、「学園祭の前日」のような会社だそうです。

会社に行くことがワクワクしてしょうがない。

会社に行くのが楽しくて仕方がない。

そのための仕組みがまた面白い。

4000冊以上のマンガがそろっているマンガ図書館。

格闘技のできるリング。

社員が自由に意見が言えて、出すだけで500円がもらえる「社長直行便」。

社員同士でほめ、「ほめた人」「ほめられた人」両方が評価されて500円もらえる「ありがとうカード」。

社員が1年間どれだけのことに取り組んできたかをアピールする「成果発表会」等々、社員を楽しませるだけでなく、社員のコミュニケーション、会社のシステム改善、さらには社会に貢献活動にいたるまで、本当に書ききれない取り組みをされている。

あまりにも取り組みが多すぎるので、今回の【ポイント&レバレッジメモ】ではこの辺りのことは省かせていただいたが、ぜひ本書を読んで、経営者は参考にしてください。

しかし、これらはあくまでも手段、ツールなのです。

こういったたくさんの取り組みが万協製薬の社員のモチベーションとなっているのは間違いないでしょうが、、ワタクシがぜひ知ってほしかったのは、著者の経営者としての姿勢と社員に対する責任感なのです。

災害から社員の生命を守るという取り組みも見事なのですが、根本のところに、「社員の人生を預かる。社員とその家族の生活を守る。それができなければ経営者失格である」という強い信念が伝わってくるのです。

この20年、会社を守るためという大義名分のもと、多くの人がリストラにあいました。

年末の寒い季節にトカゲの尻尾を切り捨てるように派遣社員を切り捨てた大企業もありました。

「ブラック企業」なんて言葉も流行りました。

社員の犠牲のもとで成り立つ会社って、一体なんなのでしょう。

経営者のみなさん、ぜひ本書をお読みください。

「中小企業だから小回りがきくんだ!」「製造業とうちは業種が違うから」「ちょっと今はそんな余裕はないな」などという言葉がちょっとでも頭の中に浮かんだ方。

あなたが経営する会社はこれから先危ないですよと言わざるを得ません。

なぜなら、

日本を覆う閉塞感を振り払い、新たな一歩を踏み出そうという人のヒントになるような気がする。いや、きっとなる。

と、「はじめに」に書かれていますが、本書はそのまま日本の現状を打破する一つの答えだと思からです。

お客さまよりも株主よりも、社員を第一に大切にする会社こそ、21世紀を生き残る会社だと思います。

淘汰される前に、あなたの会社も必要とされる会社になりませんか?

本書は日本能率協会マネジメントセンター、編集者の木村様より献本していただきました。

ありがとうございました。