こんにちは、一龍(@ichiryuu)です。

僕のようなブロガーやフリーのライターさんなど文章を書くことで食べていこうとする人、最近多いですよね。

中にはちゃんとした文章術の教室に通う人もいますが、多分少数派でしょう。

僕もそうですが、多くの方は自己流で文章を書いていると思います。

で、いつも思うんですよ、「もっと文章がうまくなりたい」と。

でも、僕なんか田舎に住んでいるからそういう教室も近くにないし。

そんな方のために今日はこちらの本をご紹介。

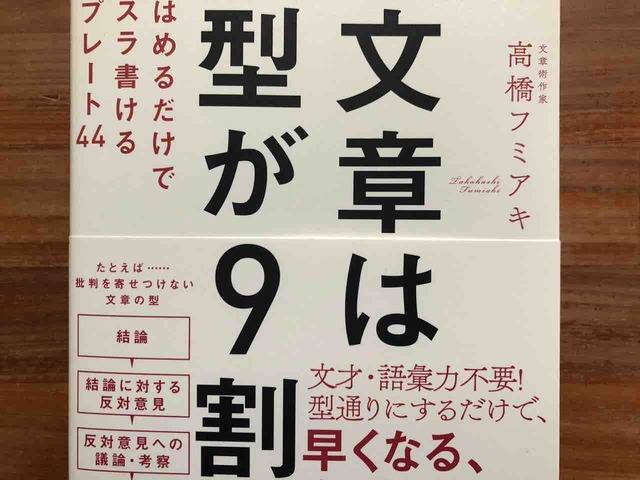

高橋フミアキ(著)『文章は型が9割』 です。

この本、44の文章の「型」を紹介してくれていて、この流れにそって書けば狙い通りの文章になるというもの。

では早速紹介していきますが、今回はまず基本的な構成と使い方を紹介した後に、僕のようなブロガーが使うであろう型を読書メモとしてシェアします。

『文章は型が9割』の構成と使い方

まず、どんな型が用意されているかですが、目次を見てもらえるとざっくりとわかると思いますので、以下に挙げておきます。

目次

まえがき 型を覚えるだけで文章の達人になれる3つの理由

第1章 一瞬で心をつかむ1行の型

第2章 相手をメロメロにする疑問文の型

第3章 説得力がアップする文章の基本の型

第4章 読みはじめたら止まらない文章の型

第5章 長い文章でもスラスラ書ける型

第6章 頭がいい人の論理的な文章の型

第7章 感情を揺さぶる感動ストーリーの型

第8章 思わずクスッとなる「笑い」の型

あとがき オリジナリティへの近道は「型」を覚えること

構成と使い方

次に各テーマの構成と使い方を

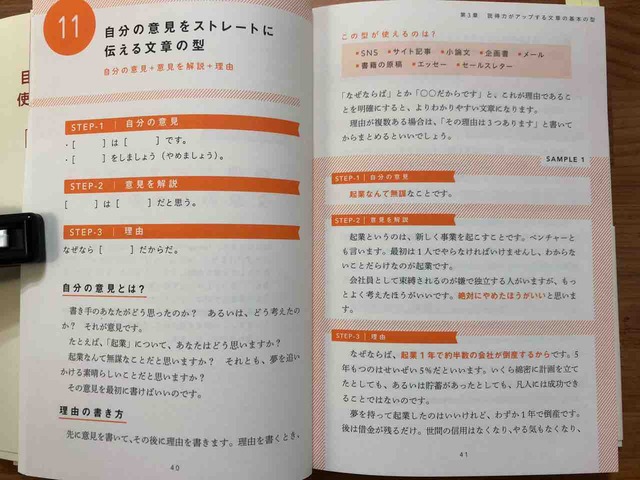

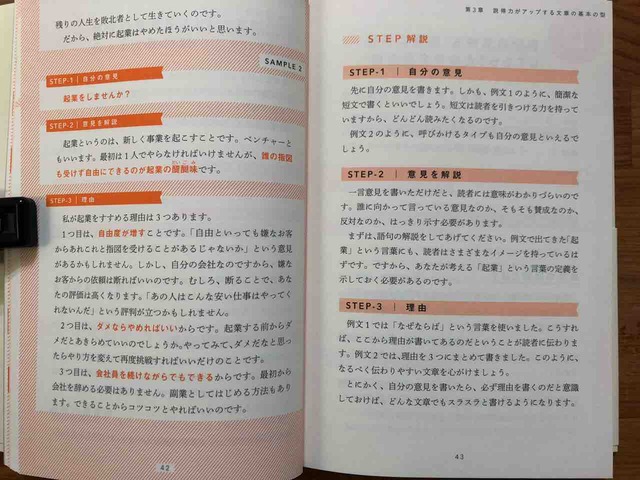

11番目の型 自分の意見をストレートに伝える文章の型

を例に解説します。

まず最初に文と文章の型を紹介

この例でいうと

STEP-1 自分の意見

STEP-2 意見を解説

STEP-3 理由

の3ステップが基本の型となります。

また、それぞれのステップに端的な例文があり、その例文中の[ ]に言葉を当てはめて文章を想像します。

次にアドバイス。

型全体について、ポイントやコツを解説してくれています。

この例でいうと、「自分の意見」と「理由」がポイントですね。

それをどう書くか、どの位置に書くか、そしてそれを書くときにどう表現するかといった解説がされています。

そして、サンプル文が2例記載されていて、実際にどのように型を使うかを理解できます。

最後にサンプル分を題材に各ステップを分解して効果や注意点を解説してくれています。

『文章は型が9割』からブロガーが使いそうな「型」を読書メモ

★不思議と続きを読んでしまう文章の型

STEP-1 超短文

[ ]は〇〇だ。

STEP-2 STEP-1の補足説明

〇〇なのは△△だからだ。

STEP-3 STEP-2の補足説明

その△△は□□だった。

文章の書き出し文や段落の最初の1文をわざと超短文にします。20文字以下です。

超短文を読むと読者は様々な疑問を持ちます。疑問を持つから次が読みたくなります。人間には好奇心がありますから。

読者が持つ疑問を事前に予測して、それに答える形で補足説明していくのがこの型です。

言いたいことは超短文で書く最初の1文に込めるか、最後に書いてください。

最後まで一気に読ませたいのであれば、自分の言いたいことを書くのではなく、読者が知りたい情報を書いていくことです。

★知識欲を刺激しながら読ませる文章の型

STEP-1 結論

私は[ ]を〇〇と考えている。

STEP-2 STEP-1の語句の説明

そもそも〇〇とは、△△ということである。

STEP-3 STEP-2の語句の説明

・そして△△とは□□のことだ。

・また、〇〇とは□□のことだ。

STEP-4 再度結論

したがって、わたしは[ ]を〇〇と考えている。

前の文に入っている語句を後の文で説明するのがポイント

著者が考える言葉の定義を明らかにしておく必要がある

★もったいぶることで興味を引き出す文章の型

STEP-1 指示語を使った文

・[指示語]をご存知ですか? [指示語]があると、うまくいくんです。

・〇〇するとき、[指示語]を使うかどうか悩みます。デメリットもありますが、[指示語]があるのとないのとでは、結果が大きく変わります。

STEP-2 指示語を解明した文

[指示語]とは、△△のことです。

STEP-3 事例やエピソード

△△することによって、□□できることは確かです。

指示語を使って、思わせぶりな文を最初に書くと、読者は好奇心を刺激され、次の文を読んでしまうのです。

最初の1文で指示語を使い、次の文章でその指示後の内容を解明します。そこで文章終わらせず、事例やエピソードを使って説明してみてください。事例やエピソードがあると読者に伝わりやすくなります。

★長くても書きやすく、かつ読者を飽きさせない文章の型

STEP-1 メッセージ

・[ ]をしましょう。

・[ ]をやめてください。

STEP-2 エピソード1

〇〇のときは[ ]でした。

STEP-3 エピソード2

そして、△△のときは[ ]でした。

STEP-4 エピソード3

また、□□のときは[ ]でした。

STEP-5 エピソード4

さらに、☓☓のときは[ ]だったのです。つまり、[ ]が大切ということです。

この方の場合、メッセージは「呼びかけ」や「お願い」が適切でしょう。「〇〇しましょう」とか「△ △してください」といったメッセージです。

メッセージに合致したエピソードを語っていきます。今回は4つのエピソードを書く型ですが、書くスペースがあるのであれば、5つでも、6つでも、エピソードを増やせばいいのです。つまり、この型を使えば、いくらでも長い文章が書けます。

★読者が溜飲を下げる成功物語の文章の型

STEP-1 マイナスからのスタート

[ ]に挑戦するものの、評価は相変わらず低かった。

STEP-2 失敗の連続

そんな自分を変えようと、[ ]などに挑戦したが、ことごとく失敗した。

STEP-3 出会いと学び

しかし、[ ]に行ったときのこと。私は状況を改善するヒントを、そこに見つけた。

STEP-4 小さな成功

家に帰って早速試してみた。すると、こんな簡単なことで解決した。

STEP-5 大きな成功

それを他の人と共有したところ、一気に評判になり、業界でも一目置かれるようになった。

私はこの形を「シンデレラ・プロット」と呼んでいます。「シンデレラ・プロット」は万人の心を捉え感動させます。

成功物語が描かれた自己啓発系のビジネス書においても王道の型です。

情報の取捨選択と順番がポイントとなります。この型に合った情報を書き込み、合っていない情報は捨てなければいけません。そして、この型の順番通りに書いていくのです。感動する文章はこのように構成されているのです。

感想

◆「型」は学びの基本

どの分野、業種であっても、なにか新しいスキル習得してうまくなろうとする時に決まった学習パターンがあります。

よく言われますが、「学ぶ」とは「真似る」から来ている言葉だと。

それから、武道の世界などでは「守・破・離」といって、最初の「守」は型を真似るところから始まります。

なので、文章においては、たとえば文芸の世界だと、文豪と呼ばれる作家さんの作品を写経のように模写したりします。

ですが、ブログ記事などSNSの文章となると、有名ブロガーの文章を模写するよりも、型を覚えてそれに当てはめて書く、それも数多く書くことのほうが上達が早いような気がします。

問題は、我々が「型」を知らないこと。

理由は簡単で、学校で教わらないんですよね。

国語の時間に習った「型」って、「起承転結」しか知りません(笑)。

(とはいえ起承転結はかなり応用範囲の広い万能タイプの型であるとは思いますが)

目的に応じて、もっと適した型はあるし、しっかりそれを選んでいきたいですよね。

もしあなたが、プロであれアマチュアであれ、あなたの人生にとって文書を書くことが重要なことなのであれば、そして自分の各文章がどうも目的に照らし合わせてしっくり来ていないと感じたら、いちど型を意識してみてはいかがでしょう。

ちなみに、「守・破・離」の第2段階の「破」とは、師匠の格を破ってオリジナリティを出すこと。

人とは違った文章を書きたいと思っている方は、まず「守」の修行を積み上げていかなくてはなりません。

「守」=「型」を身につける。

「型」がすべての基礎でありスタートです。

本書はフォレスト出版様からご恵贈いただきました。

ありがとうございました。

関連書籍

高橋フミアキさんの著書

編集後記 管理人のひとり言

この本、僕が型をマスターするまで、リファレンスブックとして本棚常駐決定。

しっかり「守」の段階を修行しよう。