こんにちは、一龍(@ichiryuu)です。

会社の規模に関係なく、新入社員がすぐに辞めてしまうというのは、昨今の経営者共通の悩みなのではないでしょうか。

特に昭和世代から見れば、「今の若いもんは・・・」と言いたくなるのは、僕も同じ世代ですのでよくわかりまが、そんな愚痴を言っても仕方がない。

ということで、今時の若者新入社員を育成するヒントとなる本をご紹介したいと思います。

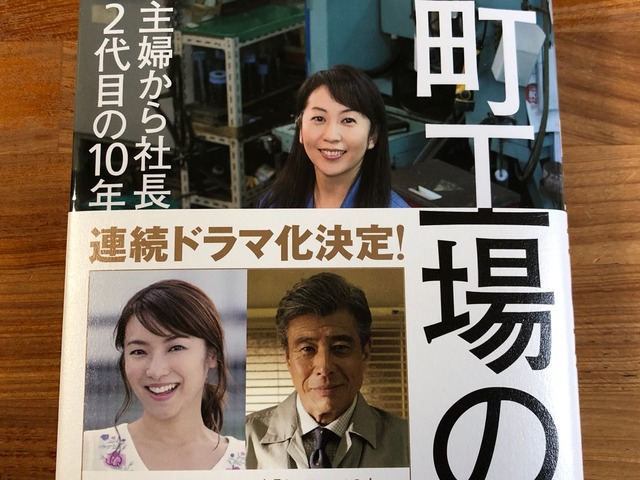

諏訪貴子さんの 『町工場の娘』です。

社長であるお父様の急死でダイヤ精機という町工場を引き継ぐことになった諏訪貴子さん。

着手した「3年の改革」のなかで紹介されている新入社員の育成方法が、「今の若者はこうしないとダメだよなぁ」と共感しきりだったので幾つかピックアップしてみました。

まずはその一端をどうぞ。

町工場の女社長による新入社員が辞めずに育つ、人材育成のポイント

★「若手生活相談係」

新入社員には、メンターとして身の回りのことや会社での習慣などをなんでも聞ける「若手生活相談係」をつけた。

大手企業には一緒に入社する同期社員が数十人いる。悩みを打ち明けたり、わからないことを相談したり、お互い頼り合い、切磋琢磨し合いながら成長していける。

だが、人数が限られる中小企業の場合はそうはいかない。身近にいて何でも話ができる生活相談係は重要な存在だ。

★「交換日記」で性格を読み解く

日誌は新人を襲う漠然とした不安の解消に間違いなく効果がある。そう考えて、新入社員の採用を開始した2007年からダイヤ精機でも導入することにした。ただ、業務日誌と名付けると堅苦しく、形式張ってしまう。あえて交換日記と呼び、気楽に書いてもらうことにした。〈中略〉

1冊1冊のノートをチェックし、コメントを返しているうちに、新入社員の性格や気質が浮かび上がってくる。〈中略〉

経営資源の限られた中小企業で、社員に新たな能力を身につけさせることは容易ではない。もともと持っている能力、資質を引き出し、伸ばせるポジションに据えるようにしたほうが効果的だ。交換日記はそれを助けるツールになり得る。

新入社員にとっても得るものは多い。

日記を交わし始めて1ヶ月過ぎた頃、「自分は成長したのかな」と読み返すと、「最初はこんなこともわからなかったのか」「こんなところでつまずいていた」と思い出し、成長を確認できる。〈中略〉アドバイスされた点をまとめれば、日記は「自分だけの辞書」となり、その後、仕事をがぐんとやりやすくなる。

★QC発表会で自信をつけさせる

入社から半年ほど経つと、今度は周囲の目が気になり始める。「自分は評価されているのか」「この会社に必要な存在なのか」と思うようになるのだ。

そこで、ダイヤ精機はこの時期に「QC発表会」を開き、新入社員にも発表の機会を与える。

私が社長に就任し、最初に手がけた「3年の改革」では、職場単位や年代ごとのチームで改善提案を出し、実行するという取り組みを行った。その取り組みは今も継続している。

ここで出てきた提案のなかで、コストダウンにつながるものを選び、全社員の前で発表するのがQC発表会。この発表会を人材育成の場としても活用しているのだ。新入社員に成功事例をどんどん発表させ、「周りの社員から評価してもらっている」「必要とされている」という自信がつくように仕向けていく。

★向こう傷は問わない

私から新入社員には2つのことを指導している。

1つは、「失敗を恐れず、新しいことに挑戦しなさい」とういこと。

QC発表会で発表できるような改善案を見つけ、実行に移すまでには当然、試行錯誤があり、多くの失敗を積み重ねることになる。

だが、ダイヤ精機では失敗したことを問題視することは一切ない。むしろ、新入社員には失敗を奨励している。

逆に、私は新人のミスが少ない場合は、「なぜこんなにミスが少いの?」と追求する。確実にできることにしか手を出さず、難しい加工に挑戦しようとしていないと受け止めるからだ。

★誰にも負けないものを持つ

もう一つ、私が指導しているのは「これだけは絶対に誰にも負けないというものを持ちなさい」ということだ。どんな分野でもいい。1つでも「誰にも負けない」と思えるものがあれば、自分に自身が持てる。

★ハシゴを外して自立を促す

こうして入社3年ほどは手間をかけ、丁寧に人材を育てていく。そして、十分な経験を積んだら、自立を促すためにあえて「ハシゴを外す」ことを意識している。

どういうことかというと、特定の製品や機械の使用を1人に任せてしまうのだ。フォローできる社員は誰もいない、否応なく、自分でやるしかない状況に置かれることになる。

任され、頼られれば、人間はもっと頑張ろうと思う。追い込まれればなんとかしようと思う。そこで大変な思いをすることが、もう1段のレベルアップにつながる。

★ベテランを口説いて技術を継承

ベテラン社員は「自分たちは技術を盗んで覚えた」と主張する。若手は「ベテラン社員はちっとも教えてくれない」と不満を漏らす。

ベテランは「わからないなら聞きに来ればいい」と思うが、若手は「質問すると怒られそう」「何を質問すればいいかがわからない」と感じる。

立場は相容れず、平行線のまま。肝心の技術の継承は進まない。これが多くの企業の実情だろう。

この点に関して、私はとにかくベテラン社員を説得し、「チャレンジシート」で若手が掲げた目標を達成できる手伝いをしてくれるよう頼み続けた。

「今の若い子は昔とは違う」

「過保護に育っているから、自分からは行動しようとしない」

「ベテランから教えてあげないと覚えられない」

いろいろな言葉を使って、繰り返し繰り返しお願いした。

しまいには、ベテランの口から「今の子は教えないとダメなんだよな」という言葉が出るまでに”啓蒙”した。

感想など

◆女性だからこその細やかな配慮が若手を育てる

いかがだったでしょうか。

あらためて著者の紹介をしておくと、諏訪貴子さんはお父様が経営されていたダイヤ精機に、お父様が急死されたことを受けて社長となるのですが、そのときは完全に主婦をされていました。

社長に就任した時の状況は

2004年5月、私はダイヤ精機の2代目社長として第一歩を踏み出した。32歳。27人いた社員のうち、私より年下は3人しかいなかった。

というもの。

熟練工の男性陣を相手に奮闘が始まるわけですが、「3年の改革」を実行して、会社を立て直していくところが本書の一番の読みどころとなっています。

中小企業の経営者の方には興味津々となること間違いないで、その中でも僕が注目したのは新入社員の育成に関わる部分でした。

このエントリーでもポイントとしてピックアップしましたが、たぶん昭和世代の方(僕もそうです)は、「若手生活相談係」とか「交換日記」とか聞いただけで「なに甘えてんねん!」となるでしょう。

また、「仕事は見て覚えろ」「技は自分で盗め」といわれた世代の人間にとって、何でも教えてくれるのが当たり前と思っている若手というのはその態度自体がイラッと来るもんですよね。

ええわかります。

僕も同じように感じてますから。

でもね、彼らにとって見れば、仕事を全然教えてくれないのに「自分の頭で考えろ」と言われ、自分でやってみて失敗すると「勝手なことをするな!」と言われるのも理不尽なものですよね。

先日こんな記事がライブドアニュースに出ていたのでちょっと読んでみてほしいんです。

仕事を見て覚えろという会社は、新入社員がすぐ辞めていく会社なのです。

この本でも最終的にはベテランが、「今の若い子は教えないといけない」という認識に変化していますが、今の若手は僕たちとは”人種が違う”というぐらいの覚悟を持って育てないといけないんですよね。

そこに気がついて、新入社員を育てるプログラムを作った諏訪社長はどこでそのノウハウを仕入れたのかと思ったら

新入社員との交換日記、チャレンジシート、QC発表会といった育成プログラムは、大企業のやり方をアレンジして私が独自に作り上げたもの。コンサルティング会社や人材マネジメント会社には一切頼っていない。経営学の本も読んでいない。

と言うからスゴイ。

性別をどうこう言うのは嫌ですが、特別に勉強したわけでなくてもこういう細やかな配慮が自然とできるのは女性経営者ならではの強みなのかもしれません。

◆事実は小説より奇なり

さて、この本を読んで感じたことをもう一つ。

それは「事実は小説より奇なり」という言葉に尽きます。

僕は運命とか宿命という言葉が嫌いです。

というのは、未来は変えられると思っているというか、思いたいからです。

ですが、特に歴史上の人物がそうですが、なにか使命を背負ってこの世に生まれてきたんだなと思える人って確かにいますよね。

今回本書を読んでいて、強く感じたのは「ああ、諏訪社長もこの会社の2代目になるべくして生まれてきたんだな、そういう使命を背負っている人なんだな」というものでした。

お兄ちゃんが幼くして亡くなったこと。

そのお兄ちゃんの生まれ変わりかのように、男の子のように育てられたこと。

理系の大学に行き、取引先の会社に入社して、ものづくりのノウハウを広く浅く経験できたこと。

また、自分が受けた研修が、やがて自分自身が人材育成のプログラムを作るのに役立っていること。

お父様が亡くなる前に、ダイヤ精機に2度入社していることなどなど。

張り巡らされた伏線が、最終的にすべてが回収されて一本の物語に集約されていく、まるで上質な小説を読んでいるかのようでした。

いや、小説よりもずっとスゴイ!

まさに「事実は小説より奇なり」です。

そして、なにより感動的なのが、この物語の根底に「父と娘の愛」がずっと流れているから。

ビジネス書としてそのコンテンツが良質なだけでなく、ひとつの父と娘の物語としてもぜひ読んでもらいたい一冊です。

いやぁ、久々にビジネス書を読んで感動しました。

本書は日経BP社、東城様からご恵贈いただきました。

ありがとうございました。

目次

はじめに

第1章 突然、渡されたバトン

第2章 手探りの会社再生

第3章 私の仕事論

おわりに

関連書籍

こちらもどうぞ

なお、この本が原作となっているドラマ、「マチ工場のオンナ」がNHKで放送中です。

僕は今うちにテレビがないから見れないんですが、よかったらぜひ。

町工場の娘

町工場の娘 ザ・町工場

ザ・町工場