おはようございます、一龍(@ichiryuu)です。

今日は営業コンサルタント、須藤由芙子さんのデビュー作をご紹介。

「時短」と「成果」の両立を切り口に書かれた本書は、これまで読んできた営業本の中でも、オリジナリティと再現性でダントツにいい本だったので、激プッシュさせていただきます。

頑張っても頑張っても成果が出ない悩める営業さん、必見ですよ!

【目次】

プロローグ 「残業絶対ゼロ」だからこそ、売れる営業になれるんです!

第1章 残業絶対ゼロで結果を出す「訪問」重視のスケジューリング

第2章 短時間。高確率でアポイントがとれる驚異の「テレアポ」術

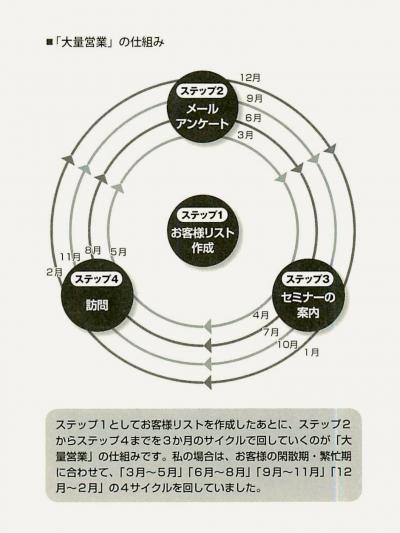

第3章 4ステップで多くのお客様をフォローする「大量営業」の仕組み

第4章 もう失注しない!「クロージング」なしで「受注」する技術

第5章 大きな成果を最短の時間で得る「大物釣り」の方法

第6章 どうしても残業絶対ゼロにできない人への「処方箋」

エピローグ 「受注」について悩んだ日々こそ、糧になる

【ポイント&レバレッジメモ】

★頑張りを認めてもらう

社内の人に残業絶対ゼロを認めてもらうためには、ダントツの結果を残すのが第一でしょう。

ですが愛さんのように新人だったり、経験が浅かったりして、まだそこまでの結果を出せない場合には、まずはダントツのがんばりを行動で示す必要があります。

営業活動において、がんばりが周囲に認められやすいのが、「訪問」という行動です。

たとえば、営業かどこに外出しているのかを記入するホワイトボードが社内にあった場合、訪問すればするほど、会社名を記入することができますよね。がんばった最が一目瞭然です。

もちろん、そのホワイトボードには同僚の予定も記入されますから、訪問数の多い人ほど相対的に評価されやすくなります。

◆「残業絶対ゼロ」のためには、まずは頑張りを認めてもらうこと。

これはどの職種でも同じですが、営業さんの場合は”行動量”で示すのが一番わかりやすいですね。

もし、こういったホワイトボードがなければ、自分のデスクの上にA3サイズぐらいのホワイトボードを買ってきて、行動予定を書き込んで目立つように置いておくのもいいんじゃないでしょうか。

こういうアピールは日本人は苦手な人が多いですが、まずはこれをやらないと永遠に「残業絶対ゼロ」にはならないですよ。

★「訪問」に焦点をあてる

ノルマ(目標の受注金額)ではなくて「訪問」に焦点を当てるのです。

私は、新人営業の方には、日々の具体的な行動目標を、「1日4件」の訪問にしてもらっています。

ファーストアプローチから受注までの一連の営業の流れを経験したことのない人にとっては、先述したように、まだ見ぬ受注までの道のりは、はてしなく遠く感じます。

ですから、受注金額という年間単位の目標よりも月間単位、さらに1日単位と、目標の期間を短くしていくのです。これが1日単位の「訪問数」に焦点を当てるということです。

◆営業さんにとって最大のプレッシャーが”ノルマ”。

しかしこれは自分の努力や技量でどうこうできる目標ではありません。

自分で変えられないものにエネルギーや時間や心までもとらわれても仕方ありません。

それよりは、自分の判断や行動で変えられること、実現できることにフォーカスするのは成功哲学の基本ですよね。

著者さんの場合は「1日4件」の訪問という、”行動”にフォーカスすることを推奨されていますが、これも多分最初は結構マッチョなレベルかとおもいます。

でも、やろうと決めれば達成できること。

まずはここから始めて、自分のニュートラルを上げていくことですね。

★残業絶対ゼロで結果を出す4つの「ない」

1.こだわらない

訪問以外の仕事をスキマ時間でこなすには、仕事の細部にこだわってはいられません。たとえば、資料作り。表の罫線や枠の色を選択するだけであれこれ悩み、予想以上に時間をかけていませんか。がんばり屋さんほど、こういうことをしてしまいがちですが、それでは「残業絶対ゼロ」を守ることはできません。2.持たない

これを心がけるだけで、訪問以外の仕事の時間が、大いに短縮できます。

たとえば、メモとペンと、後述する「お客様事例」の資料1枚だけで営業できるスタイルにしておけば、いつもカバンの中に入っているものだけで訪問できるので、訪問準備の時間はゼロで済みます。3.抱えない

訪問以外の仕事をスキマ時間でこなすには、そもそも長時間かかる仕事は抱えていられません。それでも、仕事はどんどん振られていきます。

仕事を振られないようにするには、会議のところでも述べたように、訪問の予定をどんどん入れ、「空き時間を作らない」「社内にいない」を貫くことです。こうして会社にいる時間をゼロに近づければ、上司としても仕事を振れない状況になります。4.あきらめない

私はあきらめない情熱を持ち続けるには、心と体の鍛錬が必要だと思っています。

普段から、ちょっとしたことで心が折れたり、体調を崩すことがないように、心と体を鍛えておくのです。

◆「残業絶対ゼロ」で成果を上げるわけですから、何かを削る、時間を節約することは必定です。

ワタクシ自身、営業を受けることがありますが、ものすごい荷物を持って、夏なんかは汗だくで来られる営業さんをよく見かけます。

そんなとき「それってiPadが1台あれば済むんじゃない」と秘かに思ってしまうのです。

どうしても紙の資料が必要なときは、コンビニで印刷もできるのだし、iPadがあれば移動中に資料作りもできる。

もしかすると会社のセキュリティかなにかの規則の関係もあるかもしれませんが、ITの活用も考えてみてはどうでしょう。

カバンの中身、見直してみましょうよ。

★「引き継ぎ」テレアポ

(社内で集めた名刺をもとに)

「○○部の××様はいらっしゃいますか?」

「少々お待ちください」

「はい。××ですが…」

このように名刺にあった情報を伝えるだけで難なく第一関門の受付を突破することができたのです。さらに、

「以前△△がお世話になっておりましたが、組織再編に伴い私が御社の担当となりました。今週、ご挨拶に伺いたいのですが、何曜日、社内にいらっしゃいますか?数分で結構です」

「数分程度だったら、いいですよ。明日は社内にいます」

と、アポイントまで、嘘のように簡単にとれてしまったのです。

◆ワタクシも仕事中に受付から外線の電話がまわってくるのは、確かに、部署名と名前を告げた人からです。

その中には「投資用にマンション買いませんか?」といった電話もあって、あとで受付に「なんであんなセールス電話をつなぐんや!」と文句を言うと、「だて、部署も名前も告げてきたからお知り合いかと思って」との返事。

本書では社内にあった名刺を活用していますが、これは目からウロコでした。

ただ、名刺を渡す側(営業される側)としてはちょっと怖い気も・・・。

★アポイントを断られたお客様にはアポ無しの「イベント訪問」

イベント訪問とは.季節のイベントにちなんでお客様を訪問すること。代表的なものに、忘年会シーズンのカレンダー配りがあります。

しかし<中略>「このカレンダーを受け取るお客様は本当に嬉しいのだろうか」と思ってしまうのです。

私が考えた末に選んだのは「ウコンの力」(ハウスウェルネスフーズ)でした。これなら手軽に携帯できますし、お客様にもサプライズで印象づけられ、他の営業との差別化も図れます。そうすると、困ったときに思い出してもらえるようになるのです。

またウコンの力1つ持っていれば忘年会シーズン以外でも、クリスマスならサンタクロースのシールを貼ったり、バレンタインであればハートのシールを貼ったりすることで、いつでもイベント営業ができるのです。

◆このアイデアには拍手を送りたい。

まず、年末に配りにくるカレンダー。

社名が入っていて、しかもセンスがよろしくない。

うちの職場では段ボールに集めて、気に入ったのがあれば持って帰ってもいいというふうにしていますが、誰も持って帰らず、結局ゴミになるだけ。

同じく迷惑なのが手帳。

これも同じく段ボール行きで、最終的にはゴミに。

その点、忘年会シーズンにウコンの力は誰も迷惑がりません。

というかウエルカムですよ!

そこに気がついた著者さん、すごいです。

ちなみに、バレンタイン時期にチョコレートを持ってくる営業さんもいますが、甘い物嫌いなワタクシには大迷惑なんですよね。

お客様の好みも観察するべし!

|

ウコンの力ウコンエキスドリンク 100ml×6本 (2013/10/07) ハウスウェルネスフーズ |

★製品よりも、営業の差をアピールする

こんなことを言ったら怒られるかもしれませんが、製品自体を比べてみたとき、ほとんどの場合、それぞれの特徴はあっても、機能に大きな差はありません。

むしろ、差があるとすれば、営業の対応の速さ。スピードカです。

「この営業、返信が遅いな…」

と、思われただけで受注のチャンスを逃し、

「この営業、返信が速いな!」

となれば、受注のチャンスが一気に巡って来るのです。

◆これは間違いないです。

「欲しい」となったときに一番早く対応してくれる人、すぐ近くにいる人に注文するものです。

なぜかというと、対応の早い人は購入後のフォローも迅速な対応が期待できるからです。

★稟議書の材料は率先して営業が用意する

もちろん、稟議書自体は社外秘なので、営業が直接作成することはできませんが、使う材料を提示することはできます。

しかし、稟議書に使う材料をゼロから用意するとなると、やりとりも多くなり、時間もかかってしまいます。

そこで、ここでも、他のお客様の力をお借りします。

すでに注文いただいたお客様から、決裁が下りた稟議書の内容を聞き出し、それを参考に稟議書を作成していくのです。

一度合格点がついた稟議書の内容なら、たとえ他社の例であっても、決裁が下りたポイントも押さえてあり、上層部からの差し戻しの確率も下がるので、時間も短縮できるのです。

◆上司の決裁を受けるための書類作りが一番面倒くさいところですよね。

そのお客様の”面倒くさい”をフォローできるかどうかは、たぶん他社と差別化できる大きなポイントだと思います。

稟議書の材料まで用意してくれていたら、「あなたから買うよ!」といってしまいます。

「御社から」ではなく「あなたから」と言わせる武器を増やしていくことがノルマ達成の近道ですね。

【感想など】

◆「残業絶対ゼロ」のためのオリジナルの工夫が満載

本書は須藤由芙子さんのデビュー作です。

著者さんとは面識はあるのですが、突っ込んだお話をしたことがなく「何をされている人なんだろう」と思っておりました。

ただ、印象的だったのが、昨年の某女性作家さんの出版パーティーでのお姿。

某編集者さん(今思えばこの本の編集者さんだ!)とお話しされながらすごいメモを取っておられました。

パーティー会場でメモを取りながらお話をされている、「すごい人だなぁ」と関心したものでした。

さて、その著者さんが凄腕の営業ウーマンだったと本書で知ったわけですが、この本、本当におもしろい!

営業本に限らず、ビジネス書のハウツー本の中身って、たいていどこかで読んだことのあるものばかりで、あまりオリジナリティを感じません。

ですが、本書に登場するメソッドは、著者が自分の頭で考えて、苦労して編み出した技だなということがわかります。

だからこそおもしろい。

◆名刺をそんなふうに使いますか!

まず度肝を抜かれたのが、社内で無造作に置かれていた顧客の名刺を使ったテレアポ。

その驚異のテレアポ術を思いついたのは、私自身が、苦しし新規のテレアポをしているときでした。

「面識がなく、担当者の部署名と名前がわからない方は、おつなぎできません」

受付(電話窓口)の方に何度となくこう断られるうちに、気づいたのです。

「つまり、面識があって、担当者の部署名と名前がわかれば、電話をつないでもらえるということ。そうだ、名刺だ!」

ここに気がついたこともすごいのですが、特筆すべきは行動の早さ。

すぐに、「全部で400社ほどの名刺を集める」と、テレアポ開始。

結果は

引き継ぎのテレアポでは、400社に電話をかけ、200社のアポイントを獲得し、驚異の50パーセントのアポイント確率を叩き出せたのです。

社内に埋もれている”資産”に気がつき、それを成果に結びつけています。

着眼点とフットワークの軽さは見習いたいですね。

ちなみに、本書には

「新規」のテレアポでも高確率でアポイントがとれる方法

という、営業さんなら喉から手が出るほど欲しい情報も掲載されていますが、これはネタバレ自重。

ぜひ本書でお読みください。

もうひとつちなみに、本書のキモは「大量営業」です。

しかも「時間」をかけずに成果に結びつく「大量営業」です。

このキモの部分もネタバレ自重させていただきますが、複数のメスを回遊する雄のカンガルーのイメージ(←たとえがよくわからないですよね、すいません)

つねにお客様の側でいて、購入のタイミングを逃がさない。

しかもうまくお客様から必要な情報を提供していただくシステムまで盛り込んである。

これは驚愕の営業メソッドです。

ぜひ本書でお読みください。

◆お客様をうまく使う

その、お客様から必要な情報を提供していただくという点。

本書を読んでいて感じたのは、言葉は悪いのですが、お客様をうまく使うということでしょうか。

実はお客さまが本当にほしがっているのは、その製品を使っての他のお客様のご意見なのです。

だから

これまでのお客様を味方につけ、彼らの知恵を借りる

ことができ、それを新しいお客様に提供できれば、自分もお客様の時間も節約になる。

これ、営業される側にもありがたい営業ですよね。

◆「残業絶対ゼロ」のブランドを作り上げる

最後に、著者さんは子育てのためにどうしても定時に仕事を終えたいためいろいろ工夫をされたようですが、この姿勢はなにも子育て中の人だけに重要なものではないと思います。

仕事は重要ですが、仕事だけが人生じゃありませんからね。

うちの職場にも毎日10時頃まで残業している人がいますが、ワタクシは絶対に嫌です。

世の中には無限に見るべきものがあり、会うべき人がいて、訪れるべき場所がある。

死ぬ間際に、「俺の人生のほとんどは職場のデスクで過ごしたな」なんて後悔はしたくありませんから。

今までもそうでしたが、今日改めて

私はここに「残業絶対ゼロ」を宣言します!

(ワタクシの場合はもう「残業絶対ゼロ」ブランドができています 笑)

あなたもぜひ!

本書は日本実業出版社編集者、滝様より献本していただきました。

ありがとうございました。