おはようございます、一龍です。

今日ご紹介するのは以前『ビジネスモデル全史』を紹介したことがある、三谷宏治さんの著書

『戦略読書』 です。

読書好きの僕にとって読書術本は好物の分野なのですが、社会人のどのステージで、どんな分野の本を、どれくらい読むかということをポートフォリオで考えて戦略を立てるという考え方は初めてでした。

今回はその読書ポートフォリオの部分を簡単に紹介します。

読書を戦略的に考える読書ポートフォリオのポイント

★読書ポートフォリオを時間(成長)とともにシフトさせる

社会人としてのどのステージで何をどれくらい読むかを、著者はポートフォリオで考えています。

その内容を簡単に俯瞰すると

(1)社会人1年目

【ビジネス系】にほぼ100%投入。【基礎】10冊と【応用】90冊(2)社会人2〜3年目

【ビジネス系】と【非ビジネス系】を1対1に。【ビジネス系】では【基礎】から【応用】にシフトし、「基礎2」対「応用8」。【非ビジネス系】では、【新奇】は1割ほどでOK(3)社会人5〜10年目

このあたりで己の殻を破り、幅を広げるために【非ビジネス系】、特に【新奇】を増やす。【非ビジネス系】6割で、「基礎5」対「新奇5」程度に(4)キャリアチェンジ準備期

挑戦領域のものを【ビジネス系】として定義し、まずそれに集中し、(1)→(2)へと回す。つまり1年間は新キャリア領域のものを徹底して読む。

こういった内容になります。

特に面白いのは第4ステージでキャリアチェンジ期に入ることでしょうか。

★読書に対するメタ認知

上記のポートフォリオの配分やシフトのタイミングは、あくまで一例であって、人それぞれです。

自分に合わせて調整する必要かあります。

そのために必要なのが、読書に対するメタ認知力です。

・自分の読書ポートフォリオ状況(何を読むのか、読んでいるのか)を常に意識・把握する

・それを自分の成長や、その時のキャリアの方向性と合っているかどうかを確認する。ずれていれば修正する。

ことを半年に1回くらいでいいので、意識・実行しましょう。

★セグメントごとに読み方を変える

さて、ポートフォリオ中の各セグメントの内容です。

4つのセグメントの内容は以下のとおり。

-

- ビジネス基礎・・・少数の古典をじっくり読む。応用読書の基礎をつくる

- ビジネス応用・・・成功・失敗事例やファクトのみをピックアップし、新しいコンセプトやフレームワークの学習は最小限にとどめる。どうせ使いこなせないから。

- 非ビジネス基礎・・・ヒトやコトの本質に迫る本を選んでじっくり読む

- 非ビジネス新奇・・・売れたものや信頼する人のオススメ本を斜め読み

ビジネス系のポイントは

ビジネス系は、基礎ができていれば応用はつまみ読みで大丈夫です。

もともとがロジカルな世界なので。経営事業戦略・財務会計・マーケティング・生産・物流・人事組織・商品開発・IT・オペレーション・ロジスティクスなどの基礎をまず理解しましょう。あとはその上に立つピラミッドにすぎません。ただその基礎を築くために、各分野の基礎本を1冊でいいので熱読玩味しましょう。線を引いて、メモして、SNSやブログに書いて、もう1回読んで。

その「基礎」されあれば、応用セグメントではそこから何が違うのか、新しいのかだけを、気にすればいいとこになります。

これに対して非ビジネス系は

非ビジネス系は、とにかく幅が広く「すぐに何かの役に立つわけではない」本だらけですが、だからこそ本質にこだわります。

ヒトやコトの本質を描いた(といわれる)名作を選び、じっくり味わいましょう。そして良いと思ったなら、その本質をちゃんと抽象化して記憶しておきましょう。

ということです。

まずはビジネスの基礎固め、そして応用。

ただしビジネスだけに凝り固まらないために非ビジネス系もある程度混ぜていくということです。

人間的成長も大切ですもんね。

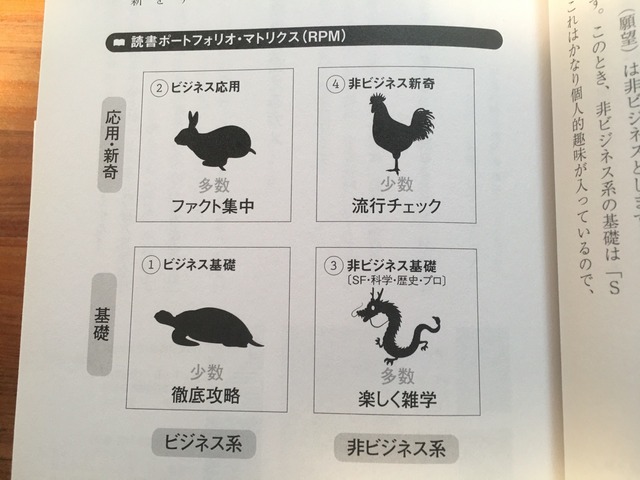

★「読書ポートフォリオ・マトリックス(PRM)」

ここからは読書ポートフォリオの説明です。

まず基本的な説明を。

縦軸・横軸で分けられた2×2のマトリックスを、「読書(Reading)ポートフォリオ・マトリックス(RPM)」と呼ぶことにします。そして4つの象限のことを、

-

- 左下:(1)ビジネス基礎(カメ)・・・古典的大著をじっくり読む

- 左上:(2)ビジネス応用(ウサギ)・・・主要テーマの『全史』ものから書籍や論文、応用本へ

- 右下:(3)非ビジネス基礎(リュウ)・・・今関わっているビジネス以外の本

- 右上:(4)非ビジネス新奇(トリ)・・・世の中にとって「新奇」なもの

と名づけましょう。

ビジネスでは基礎(カメ)の上に応用(ウサギ)があります。非ビジネスではそもそも自分を拡げるたなので基礎(リュウ)が中心で、新奇(トリ)は風見鶏程度です。

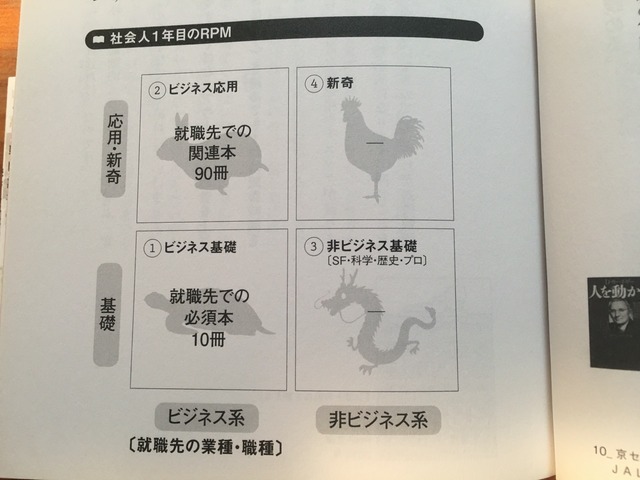

★第1期(社会人1年目)、年100冊「ビジネス系」に100%

では実際の社会人の各ステージでの読書ポートフォリオを紹介します。

まず第1期です。

読書量:毎週2冊、年間100冊を目指す。合計400時間を電車内や週末に生み出す(1冊4時間を想定)。

セグメント配分:ビジネス系中心。冊数的には基礎10冊に、応用90冊(日経ビジネスなどのビジネス誌も含む)。時間的にはおそらく基礎5対応用5程度(基礎本は1冊20時間、応用本は1冊2時間半を想定)。

この時期はとにかくビジネス系中心。

そしてなにより読書習慣をつけるというのが大切かと思います。

学生さんですでに読書習慣が身についている人は少数派でしょう。

それだけにここでコンスタントに本を読む習慣をつければ、それだけで他を大きくリードするようになると思います。

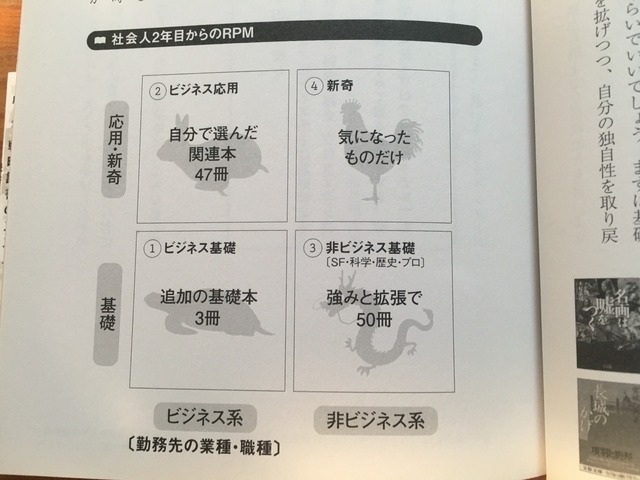

★第2期(社会人2〜4年目)、ビジネス系と非ビジネス系を1対1にしてリバランス

読書量:年間100冊を維持。時間のかかる本も10〜20冊は読む。

セグメント配分:ビジネス系と非ビジネス系を1対1にする。ビジネス系では基礎は2〜3冊にして、応用を中心に。非ビジネス系では基礎の「SF・科学・歴史・プロフェッショナル」などを中心に。「新奇」は限定的でいい。

社会人2年目ともなると、そろそろ自立し始める頃。

読む本も基礎から応用へと徐々に変化の時期です。

「守・破・離」のうちの破に近づく頃ですね。

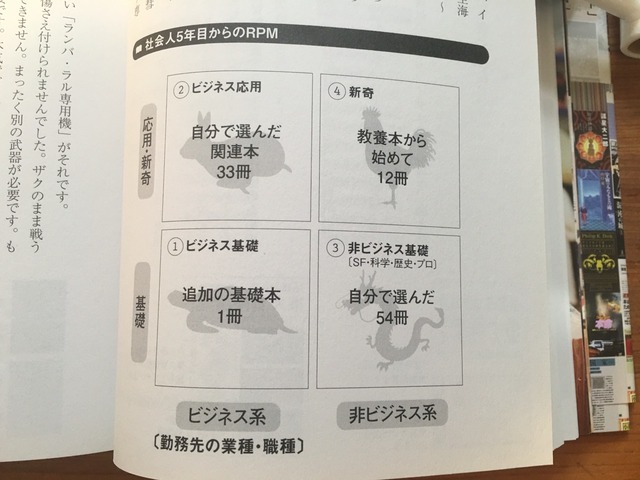

★第3期(社会人5〜10年目)、新しい地平を切り拓くために「新奇」や教養分野を増やす

読書量:年間100冊は維持。ただし、量より質。冊数にはこだわらない。

セグメント配分:ビジネス系より非ビジネス系を増やす。非ビジネス系では基礎として選んでいたジャンル以外の「新奇」を増やす。「新奇」を月1冊、年間12冊は読んでみる。

このステージではもうすでに会社の中堅どころになっている時期。

責任ある仕事、そして地位。

また実績をどんどん積み重ねていく時期でもあります。

もう確固たる自己を確立する頃でしょう。

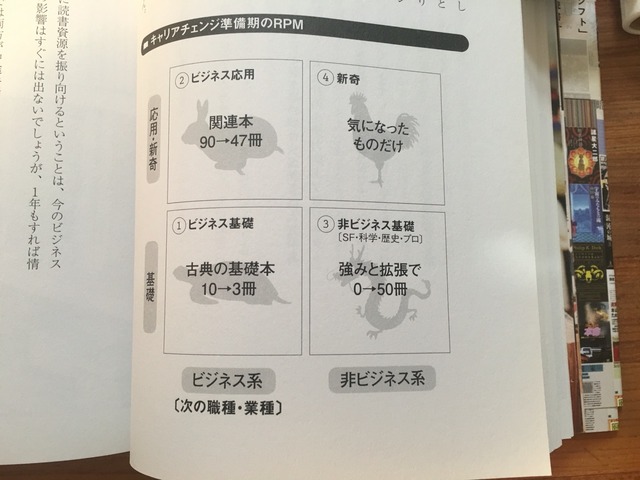

★第4期(キャリアチェンジ準備期)、挑戦領域のものを1→2へと回す

読書量:年間100冊。ただし、量より質。冊数にはこだわらない。

セグメント配分:次の希望職種・業種のビジネス系を中心に1〜2年の間、読む。しばらくはそのビジネス系100%で。基礎本10冊と関連の応用本90冊から入り、慣れてきたら非ビジネス系も復活させる。現在のビジネス系は思い切って捨てる。

「守・破・離」の「離」への準備期間。

もちろんそのまま独立せずに同じ職場でいつづけてもいいわけですが、この1の領域に戻るという考え方は、独立するしないに関係なく定期的に取り入れてみるのもいいかもしれません。

感想など

以上、戦略的な読書ポートフォリオについて簡単に紹介しました。

本書は400ページを越える大著で、実際には今回紹介した読書ポートフォリオだけではなく、いわゆる読書術の分野や、書斎や書棚の構築方法なども紹介されているいわば”総合読書ガイドブック”といえるものです。

実際のところ本書を開いてまず目にするのは

なんとも羨ましい、こういって美しい本棚のある空間。

書斎をこれからつくるという方は是非参考にしてください。

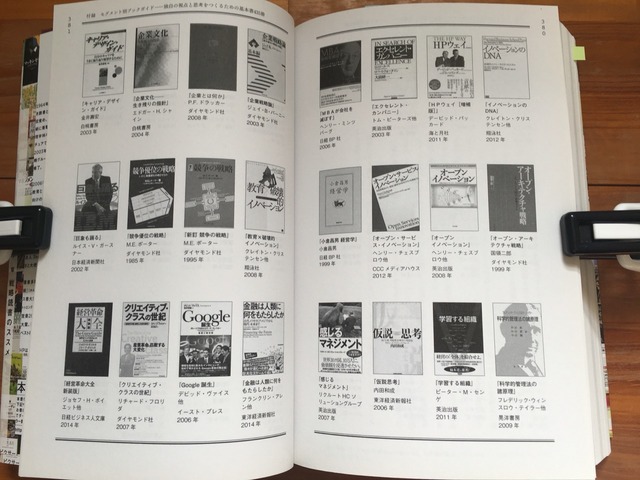

また、巻末にはセグメント別ブックガイド として、オススメ本を大量にピックアップしてくれています。

このエントリーでは読書ポートフォリオの概要だけ簡単に紹介しましたが、本当の本書のキモはこの選書リストでしょう。

どのステージでどの本を読むか。

この点に関してはぜひとも本書で実際にお確かめください。

ただし、各セグメントの選書リストをみていると、かなりハイレベルであることは間違いありません。

非ビジネス系はともかく、本命のビジネス系の基礎の本ではたとえばコトラーの『マーケティング・マネジメント』などが挙がっています。

いや、「正直ムリでしょ」と思っていしまいましたが、やっぱりデキる人になるためにはこの関門はくぐらないといけないんだろうな。

もうすぐ新入社員となる学生さんたちに特にオススメな本書。

今、最後の春休み中ですよね。

本書に書かれているおすすめ本を読んでスタートダッシュを決めましょう。

本書はダイヤモンド社編集者、市川様より献本していただきました。

ありがとうございました。

目次

はじめに

序章 戦略読書のススメ 読書には戦略が必要なのだ

第1章 読書ポートフォリオ・シフト セグメント管理で資源配分を変える

第2章 セグメント別ワリキリ読書 読み方を変えて効率的にリターンを得る

第3章 発見型読書法 5つの視点で5倍読み取る読め方革命

第4章 知のオープン化 書斎と本棚と魔法の1冊

終章 知と行のサイクル 読書→思索・行動→発信→スキル

おわりに

付録 セグメント別ブックガイド 独自の視点と思考をつくるための435冊

関連書籍

こちらも社会人の読書をテーマにしたオススメ本。