おはようございます、一龍です。

今日ご紹介するのは、当ブログでもお馴染みの現役高校教師、栗田正行先生の新刊です。

教師のための勉強法と人脈術をテーマに書かれた本ですが、日本の先生は世界一忙しく長時間労働。

そんなブラックな環境で働く先生のために書かれた勉強術は、ビジネスパーソンにも当然参考になると思います。

ということで今回は『図解 できる先生の勉強法 できる先生の人脈術』から、学ぶときの7つのコツを紹介します。

できる先生の勉強法、学ぶときの7つのコツ

★できる先生の勉強法、学ぶときの7つのコツ

著者は現役の高校教師ですが、一度先生を辞めたことがあるそうです。

他業種を経験して教員採用試験に再チャレンジするですが、働きながら学ぶという厳しい状況。

こういう中で学ぶためにしたことは、「学び方」も学ぶということでした。

著者によると学ぶときのコツは7つあるそうです。

(1)歩く

(2)人に与える

(3)脳について学ぶ

(4)スポットライト効果を使う

(5)WM(ワーキングメモリー)の機能を高める

(6)リフレッシュ法を知っておく

(7)圧倒的な量をこなす

以下、7つのコツを順番に見ていきましょう。

★(1)歩く

「学ぶ時の7つのコツ」に「歩く」があることに「ん?」と思われた方もいるともいます。

歩くことのメリットは、なんと言っても足の裏に多数あるツボを刺激することで脳が活性化することです。

昔から歩いている時に重要なひらめきを得たという話はたくさんあります。

また、原稿に煮詰まったとき、散歩をする作家さんもたくさんいます。

できれば休日も朝から意図的に歩く時間を作ることを著者はすすめています。

ウォーキングなどと大げさに考えずに、散歩程度で気持ちよく歩けばOK。

また、歩きながらできることは意外と多いものです。

オーディオブックやWEB講座など、散歩や通勤時間も工夫次第で学びの時間となります。

★(2)人に与える

「人に与える」とは、「人に教える」こと。

つまりアウトプットのことです。

人はインプットとアウトプットを繰り返すことで習得度が格段に上がるというデータがあります。

と著者が言いますが、実は教師の教材研究と授業は、学びのゴールデンサークルとなっています。

仕事自体が無意識のうちにイン&アウトプットのサイクルとなっているんですね。

さて、著者のアドバイスとしては「アウトプットを意識する」こと。

勉強というとインプットが中心となりがちですが、アウトプットを意識して、学んだことをなるべくすぐに使うようにしましょう。

普段から自然に「人に与える」ことをしている=学んでいる!ことになります。

★(3)脳について学ぶ

脳について学ぶことは、あなたの学びをより効果的・効率的にするこめにとても重要です。

脳を知らずに勉強するのは、電化製品を取扱説明書を読まずに使うのと同じ。

その性能をいかんなく発揮することはできません。

「暗記は就寝1時間前が良い」といった知識を知っているか知らないかで勉強の効率は大きな差がでると思います。

★(4)スポットライト効果を使う

僕は受験勉強のとき、部屋の電気を消して机のスタンドライトだけをつけて勉強していました。

これをするとライトがあたっている場所に視線が集中し、余計なものが視野に入らないので集中できるのです。

これをスポットライト効果といいます。

人は思っている以上に視野に入るものに対して集中力を奪われます。だからこそ、暗闇の中の一筋の光が人を集中させるきっかけとなるのです。

この、視野に余計なものを入れず、集中するというテクニックを勉強に使いましょう。

応用としては

- 本を読むときに文章を指でなぞりながら読む。

- 目立たせたい部分は黄色の蛍光マーカーでマークする

できるだけ集中したいものを目立たせ、集中を妨げるものを排除する環境つくりが重要です。

ちなみに「本を読むときに文章を指でなぞりながら読む。」というテクニックはフォトリーディングでも使いますが、これには集中以外にもう一つ効果があります。

指を動かすスピードを維持することで、読書スピードを落とさないという効果です。

疲れてくるとどうしても読書スピードは落ちます。

効率よく本を読むためには、この指を動かすスピードを若干速めに動かし続けることがコツです。

★(5)WM(ワーキングメモリー)の機能を高める

脳内にある情報を上手に活用する役割を果すのがワーキングメモリーという機能です。

これは作業記憶とか作動記憶とも呼ばれるのですが、パソコンのメモリーを想像してくれるとどういったものかわかると思います。

一般にメモリーの容量が大きいほど作業が捗るといった特徴もパソコンとよく似ていますし、その容量に限界があると考えられている点もワーキングメモリーはパソコンのメモリーとそっくりです。

ただ、パソコンのメモリーは物理的に増設しなければ増えませんが、脳のワーキングメモリーは筋トレと一緒で鍛えることができます。

鍛える方法としては次のような方法が紹介されています。

- 本を読むときにはその状況やイメージを想像する。

- 文章を書くときには、誰かの話や何かに書いてあったとことを思い出してみる。

- 人の話を聞くとき、相手の話を覚えることを意識する。

これらはほんの一例ですが、日常生活の中で実践することでワーキングメモリーの機能を高めることで、学びの効率がアップします。

★(6)リフレッシュ法を知っておく

効果的な学びのめには適度な休憩が必要です。

著者は2つのリフレッシュタイミングがあるといいます。

一つ目は、勉強や作業をして調子が良くなってきた時です。90分くらいまでなら問題ありません。しかし、それ以上継続すると、集中力が格段に落ちてくるのです。集中力が切れると、学び続けるのが困難になります。

二つ目は、特に午後、睡魔が襲ってきたときです。無理をして学び続けても意味がありません。そういうときは仮眠をとるのがオススメです。

だいたい仮眠の目安は20〜30分です。

タイマーなどを使って上手に仮眠をとるようにしてください。

僕のオススメはコーヒーを飲んでから仮眠すること。

カフェインが体内に吸収されて、覚醒し始めるのがちょうど20〜30分後なのです。

★(7)圧倒的な量をこなす

勉強にかぎらず何かを身につけようとするときには圧倒的な量をこなすことが一つのコツだといえます。

その理由を著者は、

私はとにかく量をこなすことを心がけています。なぜなら、量や数をこなすことで気づきを得られるからです。そして、その気づきを次の行動に活かすことで必ず質が向上していきます。

また、圧倒的な量をこなすとは他の変化も生み出します。

圧倒的な量をこなすと、自分の意識にも変化が起こります。その変化とは、やればできるという根拠なき自信が生まれることです。

「あのときやった量に比べればこれくらいたいしたことないな」

という量をこなすことで得られる感覚は、十分根拠のある自信となります。

感想

◆大人の勉強は効率よく

まず、現役の高校教師である栗田先生の本は”先生の”という冠がつくのですが、社会人全般に通用するメソッドが書かれています。

教師は専門職ではありますが、社会人であることは他業種の方と同じ。

従って、特に本書のテーマは”勉強法”と”人脈術”という社会人全般に共通して重要なテーマです。

それだけに同テーマで様々なビジネス書が発売されていますが、本書の秀逸な点はブラック企業にも負けないくらい忙しい、世界で最も労働時間の長い日本の教師に向けて書かれているという点。

先述したように著者自身が仕事をしながら教員採用試験に挑戦した経験が元になっています。

そのため、本書をひと通り読んでわかるのは学ぶ時の効率を重視していることです。

その重要なエッセンスの部分である「学ぶときの7つのコツ」を本エントリーでは紹介しましたがいかがだったでしょうか?

社会人の勉強というと、とにかく続けるだけでも一苦労ですよね。

だからこそ闇雲にただ頑張るだけでは効果は上がらないどころか、勉強を続けることすらままなりません。

まずは脳の働きを知ること、そしてうまく休憩をはさみつつ疲労を最小限に抑えながら継続してインプットとアウトプットを繰り返していく。

もちろん集中して勉強できる環境づくりも大切です。

時間があって体力任せで無理ができた学生の頃のままの勉強はもう無理。

でも、社会人には社会人の闘い方があるのです。

この7つのコツで紹介されているものは、どれも誰でもできることです。

日常の中で簡単に導入できるものばかり。

何気ない日常の動作の中で、勉強時間に当てられないかまずは自分の行動を客観的に観察してみるといいと思います。

忙しいと思っていたけれど、工夫次第で勉強時間に変えられるものがあるはずです。

ほんのちょっとしたコツばかりですが、これを知って勉強するのとそうでないのとでは、結果の違いは明らかでしょう。

是非本書で紹介されている勉強法を参考にして、自分にあった勉強法を編み出してください。

◆紹介感謝

さて、最後にお礼を。

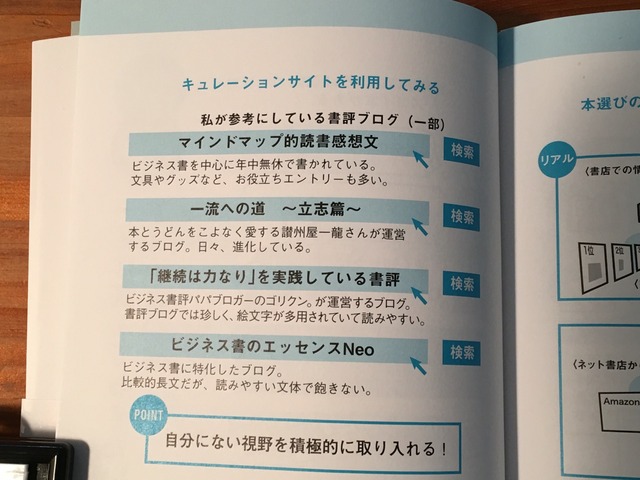

本書の CHAPTER4では読書術も解説されています。

社会人の勉強では読書が重要なポジションを占めますからね。

それはさておき、この章で実は当ブログが紹介されています。

社会人が効率よく読書をするために選書の参考になる「書評ブログ」を4つ掲載しているのですが、そこになんと当ブログの名が!

しかも

日々、進化している

栗田先生ありがとうございました。

本書は著者の栗田正行先生から献本していただきました。

ありがとうございました。

目次

はじめに

CHAPTER 1 できる先生の思考法

CHAPTER 2 できる先生の勉強法

CHAPTER 3 できる先生の人脈術

CHAPTER 4 できる先生の読書術

おわりに

関連書籍

【随時更新】現役高校教師栗田正行先生の教師の働き方改革に役立つ全著作とそのおすすめポイントをまとめてみた

【随時更新】現役高校教師栗田正行先生の教師の働き方改革に役立つ全著作とそのおすすめポイントをまとめてみた