こんにちは、一龍(@ichiryuu)です。

今日ご紹介するのは、当ブログではもはや常連著者、現役高校教師栗田正行先生の『できる教師のPDCA思考』 です。

実はもうすでにこの本の次の作品が出版されていて、そちらの本を紹介しようと思ったのですが、「しまった、前作を紹介してないわ!」と気が付き、今更ながらの紹介となりました。

(栗田先生、ゴメンナサイ)

で、本書はビジネスパーソンにはおなじみのPDCAサイクルを教師のお仕事に役立てようという内容なのですが、栗田流PDCAと、「PDCAシート」を特にご紹介します。

では早速、記になるポイントの読書メモをシェア!

栗田正行(著)『できる教師のPDCA思考』:読書メモ

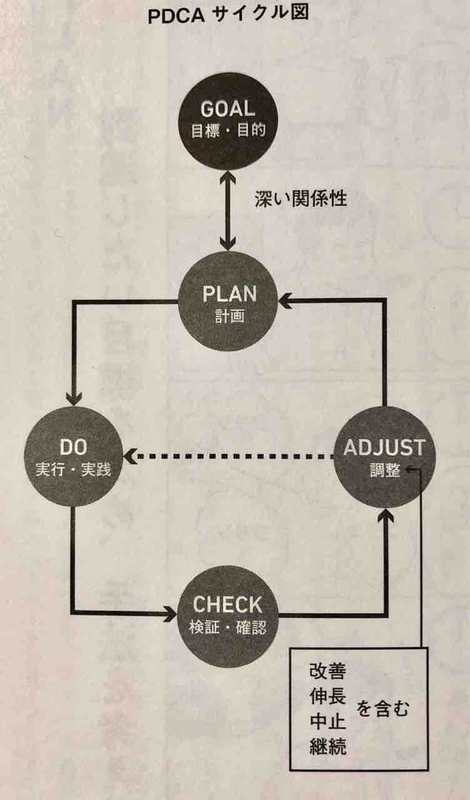

★栗田流PDCA

一般的なPDCAサイクルは

PLAN (計画)

DO (実行)

CHECK (検証)

ACTION (行動)

ですが、栗田流PDCAは

PLAN 到達したい目標を決め、手法を考える

DO 手法に基づき、実行・実践をする

CHECK 客観的に検証・確認をする

ADJUST 検証結果から調整する

となっていて、「A」がACTION(行動)ではなくADJUST(調整)なのです。

★栗田流PDCAを回すコツ(抜粋)

・Pの前には「G」がある

「G」(GOAL:目標・目的)です。あなたが到達したい目標、理想像を考えることから始めるということです。

・「P」はPDCAの5割を占める

「G」(目標)と現状のギャップを確認し、そのギャップを埋めるための課題を考えます。

課題が見えたらそれを解決するための大まかな方向性を考えます。

「P」(計画)がしっかりしていれば無駄な行為を事前に防ぐことができます。

・「DO」においては「巧遅より拙速」であることに重きを置く

・「C」(検証)をしなくても「D」(実行)のサイクルは回り続ける罠

こまめに「C」(検証)を行うことで「D」(実行)サイクルの無駄打ちを減らすことができる

・「A」は改善ではなく、調整と考える

「A」(調整)の段階では、「C」(検証)の結果を踏まえて、次の3種類の調整案について考える

1.「G」(ゴール)レベルの調整

2.「P」(計画)レベルの大幅な調整

3.解決案や行動レベルの調整

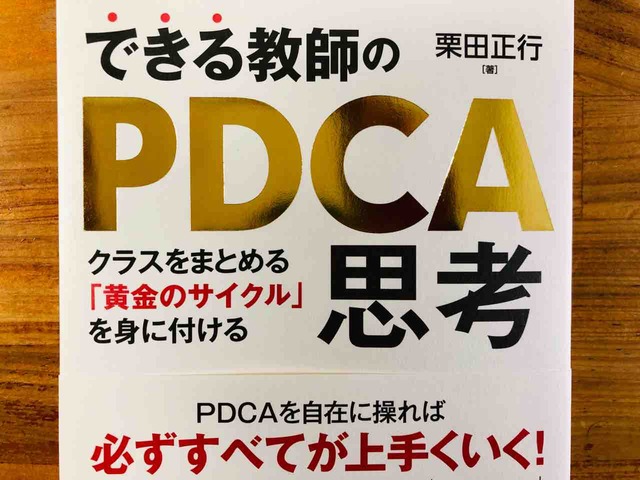

★「PDCAシート」の作り方

まず、A4ノートや用紙を横置きにしてください。大学ノートなどの左右に開く横開きノートの場合は横にして使います。

一番上から3〜5センチの箇所に水平線を1本、その下を4等分になるよう3本垂直に線を引きます。

一番上に書く項目は、「G」(ゴール)となるテーマや題名、タイトルです。

これで、3本の縦線で分割された4つの枠(フレーム)が出来上がったはずです。左から順番にPDCAと各フレームの一番上のところに書き、それぞれの枠を設けます。

これでPDCAシートの基本フレームは完成です。

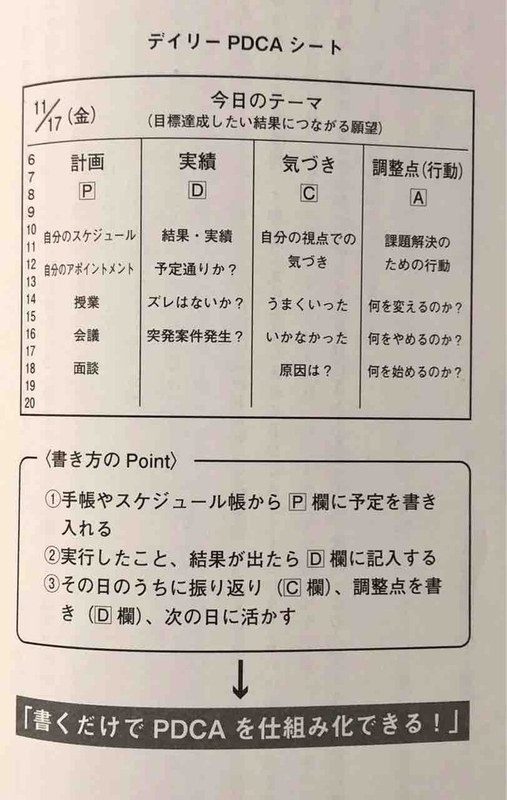

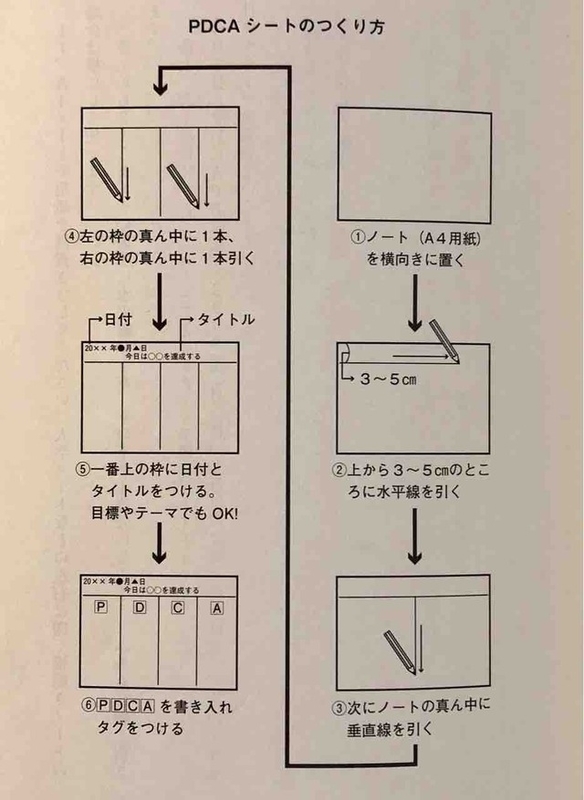

★「デイリーPDCAシート」の作り方

先述の「PDCAシート」をベースにして、さまざまなバリエーションを作ることができますが、基本となる「デイリーPDCAシート」の作り方を紹介します。

(1)PLANのフェーズ

Pのフレーム(左端)に時間軸を記入する

手帳から、今日の予定を転記する

手帳に書かれていないが、思いついた行動があれば追加記入する

(2)DOのフェーズ

計画に対して実行したことや、起こった事実を書く

(3)CHECKのフェーズ

事実を踏まえて、自分の視点での気づきを書く

(4)ADJUSTのフェーズ

気付きから、次に計画するための「よりよくする行動」を書き出す

※更に詳しい書き方・使い方は本書でどうぞ

栗田正行(著)『できる教師のPDCA思考』:感想など

◆使ってみたい「PDCAシート」

今回本書中で紹介されているいくつかのテクニックは、岡村拓郎氏の『自分を劇的に成長させる!PDCAノート』を参考に著者が学校現場で使いやすいようにアレンジしたものだそうです。

実は僕は、PDCAサイクルの活用の仕方が今ひとつわからないというか、うまく使えないのです。

原因は単純なことで、PDCAの一連のサイクルを何でどう管理したらいいのかわからないというもの。

手帳で管理する方法がよく紹介れていますし、僕もやってみてはいるのですが、なんかうまくいかないのです。

おそらく手帳で管理するという方法と習慣化がうまくかみ合わないのでしょう。

で、本書で紹介されている「PDCAシート」を見た時「これだ!」とピンときました。

一つの案件に一枚のシート。

これですね。

ここまでシンプルに、かつ案件によって細分化すると問題点もはっきりするし、PDCAサイクル自体の回転も早くなるでしょう。

PDCAサイクルはいかに回転を早くするかが勝負だと思っています。

この「PDCAシート」、かなり実戦的と見ました。

◆教師のための豊富な「PDCA」実例集が充実

さて、その実戦的な「PDCAシート」を使って実践するわけですが、一瞬「学校現場でどう使うのだろう?」と、使用する場面が頭に浮かびませんでした。

ですが、ご安心ください。

本書の後半3分の2が学校現場でのPDCAの実践例となっています。

とにかく実例が豊富。

このあたりは現役教師の強みですね。

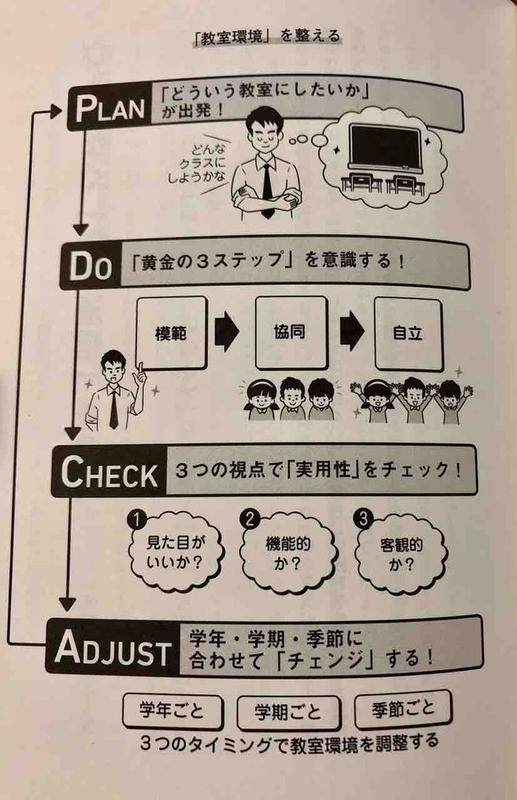

一例を上げると、

「居心地の良い「教室環境」を整える」というテーマでは、

といったPDCAサイクルで回していきます。PLAN 「どういう教室、どんなクラスにしたいのか」

DO 「模範→協同→自立」

CHECK 「機能的かどうか?」「見た目がいいか?」「客観的にどうか?」の3つの視点で「実用性」をチェック

ADJUST 学年・学期・季節に合わせて「チェンジ」

この他

・心をつなぐ「学級通信」を書く

・心をつかむ「ほめ方」をマスターする

・「叱り方」次第で信頼は構築できる

・「アクティブ・ラーニング」を実践する

・「生活班・グループづくり」に活かす

・「学級会・ホームルーム」で活かす

・「開かれた学校づくり」に活かす

・学校に、クラスに、保護者を「巻き込む」

・「学習指導」でおさえておきたい共通事項

・「人(後輩)」を育てる

・自分の「成長」につなげる

・自分の「ライフデザイン」をする

といったテーマが用意されいます。

個人的に特に最後の2つは世界一多忙な日本の先生に是非オススメ。

これはサラリーマンも同じだけど、自分がどう生きていきたいのかという人生のベースの部分がしっかりしていないと、仕事も充実しませんから。

ということで、栗田流PDCAを使って、公私ともに充実した教員ライフをどうぞ。

本書は著者の栗田正行先生からご恵贈いただきました。

ありがとうございました。

目次

はじめに

第1章 「PDCA」の基本的な考え方

第2章 クラスがまとまる「教師」のPDCA

第3章 クラスが成長する「子どもたち」のPDCA

第4章 「自分自身」のためのPDCA

おわりに

関連書籍

【随時更新】現役高校教師栗田正行先生の教師の働き方改革に役立つ全著作とそのおすすめポイントをまとめてみた

【随時更新】現役高校教師栗田正行先生の教師の働き方改革に役立つ全著作とそのおすすめポイントをまとめてみた