こんにちは、一龍あらため、旅とガジェット好きの読書屋ことなおさん(@ichiryuu)です。

今日ご紹介するのは

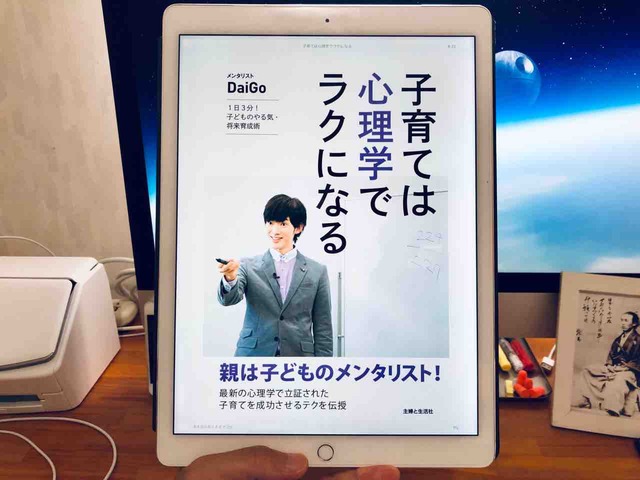

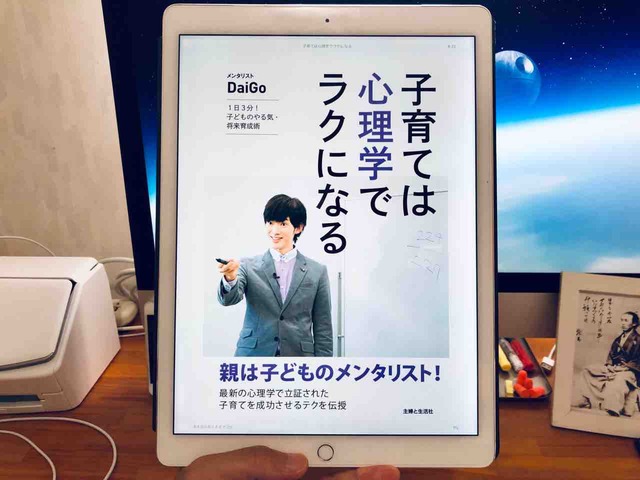

メンタリストDaiGo(著)『子育ては心理学でラクになる』主婦と生活社

です。

読者の皆さんは、独身で子育て経験もないDaiGoさんに子育て本が書けるのか? という疑問を持たられるかもしれませんが、親と子の関係も基本はコミュニケーションであり、人間同士のつながりである以上そこには心理学を応用できることは間違いありません。

もし、子育てで今悩んでいるなら、ぜひこのエントリーを読んでみてください。

では早速、メンタリストDaiGoによる子育てに活かせる心理学、その気になるポイントの読書メモをシェア!

メンタリストDaiGo(著)『子育ては心理学でラクになる』の読書メモ

★親がイライラしていいると子どもがうまく育たない

アメリカの教育情報誌『チャイルド・ディベロップメント』によると、「乳幼児期をイライラした家族に囲まれて過ごすと、実年齢より幼くふるまい、成長してから問題を起こすようになる」という傾向が多く見られるのだとか。同誌では、親の心理状態が荒れていると、親子の間で穏やかな関係を作ることが難しくなり、子どもの感情的な成長が阻害される、と結論づけられています。

★解決するべき2つの問題とそのための考え方

問題なのは親の怒りに子どもが屈してしまうこと。親が勝ってしまうという、不幸なケースです。

こうなると子供は親の言うことに無抵抗で従うようになります。完全に親に支配された状態です。一見親の言うことを聞くいい子に見えますが、その実態は「自分」を持たないうつろな存在。自分の意志で自分の人生を切り開いていくことも難しくなってしまうのです。

もし「子どもが親の言うことを聞かなくて困っている」と悩んでいるのなら、まだ問題は始まっていません。「どうにかして親の言うことを聞くようにさせたい」という考えは、ここできれいに捨て去って欲しいのです。

解決しなければならないのは、「なぜ親の言うことが聞けないのか」という子供の問題と、「なぜ子供に聞いてもらえないのか」という親の問題、この2点です。

解決するための考え方

・子どもが聞いてくれないのなら、子供が聞いてくれるような言い方、導き方をすればいい。

・「子どもに対してイライラしてしまう」という1番大きな問題については、イライラしなければいい。

→親の意志力を高めること

★考え方、習慣、肥満、これはすべて親から子どもに感染する

ハーバード大学の調査によると、友達が太ると自分も太るリスクが171%も増える

これを「感染」と表現したのは、スタンフォード大学の新進気鋭の健康心理学者、ケリー・マクゴニガルです。

自分で決めたことをやり遂げるには、「意志力」が必要なのは言うまでもありません。しかし、「意志力」は個人的なものである一方で、周囲の影響を強く受けるもの。つまり、周囲に意志力が強く、何かに向けて努力し、挑戦する人がいれば、その影響受けて自分も意志力を試すチャレンジを始めることができますが、反対に、意志が弱く、すぐにラクなほうに流れてしまう人が周囲にいては、どんなに崇高な決意があったとしてもそれをやり通すには大きな困難が伴うに違いありません。つまり意志力とは感染するものなのです。

・誘惑に負けず、自分が決めたことをやり遂げること。

・自分の望みを失わず、それに向けて実践できること。こんな子供になってほしいと願うなら、まず始めるのは(親である)自分自身のチャレンジ。よりよい自分になるばかりか、子供まで成長遂げる一石二鳥の方法です。

★子育ての成功を決めるのはウィルパワー

何かを実現しようと思ったら、一度やると決めたことをやり遂げる「意思力」が必要です。それは、サボろうとする欲求を抑えると同時に、様々な誘惑に屈しない自己コントロール力と、目標に向かう集中力を生み出します。

これらを高めて目標達成のために、そしてより良い自分になるために必要な力を、「ウィルパワー」と呼びます。

ケリー・マクゴニガルによると「潜在能力を引き出す力」には、3種あります。それは「やる力」「やらない力」「望む力」の3つの力です。

では、「やる力」「やらない力」「望む力」を身につけると、人はどんなふうに変わるのでしょう。

まず、やらなければならないことを、きちんとやるようになります。

そして、やってはいけないことを、やらないようになります。

さらに、目標を立て、計画的に行動できるようになります。

その結果、どんなことが起きるでしょうか。

子どもに対してイライラしなくなり、子育てがうまくいくようになります。

さらに、目標を実現できるようになり、人間関係もうまくいくため、自分自身の人生もうまくいくようになります。

それだけではありません。親の状態は子どもに感染するため、いつの間にか子どもにもウィルパワーが身に付いてしまいます。

★誘惑に負けやすくなる4つの状況

・気が散っているとき

・集中した後

・糖分が足りない

・睡眠不足

★集中できる子供の部屋の作り方(抜粋)

学習机は広い・シンプルが正解

まず(日本の学習机は)天板が狭すぎます。勉強道具は教科書とノート、筆箱だけではありません。地図などの資料本、辞書、マーカー、定規など、たくさんのものを使います。それらを見やすく・使いやすく広げるには、できるだけ大きな天板の方が集中が途切れないのです。気を散らすものをしまい込む原因になる引き出しも不要。極限までシンプルな机が集中して勉強する環境をつくります。

本棚は目に入らないところに

勉強すると決めたら集中して取り組めるよう、本は目に入らないところに置くのがポイントです。

もし本棚が作りつけだったり、位置が変えられないようなら、本棚にカーテンをつけてすっぽり隠してしまうことをおすすめします。

ブルーのカーテンで集中力アップ

青系の色は心を落ち着かせる一方で「時間の経過を遅く感じさせる」という効果があります。

壁の色はオフホワイトがベスト

緊張感を和らげ、気持ちを落ち着けるために壁の色は落ち着いたオフホワイトが最適です。壁の色を変えるのが難しいなら、机に向かった時に目に入る壁に自然の風景や淡い色合いのポスター貼るといいでしょう。

鏡を置いて、セルフチェック

方法は、勉強机の前に鏡を置くだけ。鏡は1000円位で手に入りますよね。すると、勉強中の自分の顔がときどき目に入ります。

特に効果的なのは、サボり始めたときの顔が目に入ることです。きっとズルをする人の顔になっています。怠け者のだらしない表情になっているかもしれません。それを見たとたん、自ら「おっと、いけない」と自制モードに入る。そして、あるべき姿、「一生懸命勉強に打ち込む姿」に戻ろうとするのです。

これは親が「何サボっているの!」と怒るより絶大な効果があります。自己認識力と自制心を高める、またとない方法です。

★子どもが心を閉ざす危険な言葉

「後にしてくれる?」

まず、子供が話しかけてきたら、その顔や様子を必ず見てください。そうすれば深刻な内容か、後回しにしてもいいかがわかるはずです。その上で、「ちょっと待っててね」と言い換えましょう。「ごはんが終わったら聞かせて」と付け加えるのもいいですね。「後にして」は拒絶の言葉ですが、「待ってて」は約束の言葉。そこには希望があります。

子供の様子が深刻そうだったら、できれば家事の手を止めて話を聞くこと。そして、子供が話し始めたら決して途中で判断、意見をしないことも重要です。

「〜しなさい!」

人は誰かに命令されたり強制されたことほど、破りたくなるということ。「〜しなさい!」は、やる気をなくす悪魔の言葉なのです。「片付けなさい!」ではなく「散らかっているね」「片付けてくれると助かるな」など、子供が自主的に動き出す言葉に置き換えます。

たとえ言うことを聞かなくても、命令強制は禁物。何度でも繰り返し、自主的に動き出せる言葉をかけ続けましょう。

「当然」

「子どもなんだから言うことを聞きなさい」「そんなの当たり前でしょう」「そんなのいいから!」と言い放つことはありませんか? これらの言葉の裏側には「子どもは当然親の言うことを聞くべき」という考えがあります。

これらは子どもが言い返せなくなる究極の決め台詞であり、便利な言葉かもしれません。しかし、「言い返せない」状態が続くと、子どもは思考停止になります。思考停止が続くと、子どもは自分で何も考えない、何も決められない、操り人形のような無気力な人間になってしまうのです。

★やる気を引き出す7つの言葉(抜粋)

やる気を引き出す言葉:「どうしたの?」

子どもは基本的に「わかってほしい」と願っているもの。特に親には「いまの思いをどうかわかって」と思っているため、わかりやすいメッセージを投げてきます。

それを的確にキャッチして「どうしたの?」と声をかけることは、「どうかわかって」というメッセージを発している子供に対して「いつもあなたを見ているよ」というメッセージを返すことと同じ。

これが、ちょっとしたことで自信を失いがちな子供を勇気づけてくれるのです。

やる気を引き出す言葉:「なぜ?」

子どもはときどき、大人が理解できないことをしでかすのです。〈中略〉こんなとき親は「悪いことをしたのだ」としっかり認識させる一方で、「もう二度としてはいけない」と釘を刺さなければならない、とまず思います。さらに、その行動による驚きや怒りを表現しておきたいという気持ちも生まれます。

その結果、飛び出してくる言葉は「こらっ!」「ダメでしょ!」「何してるの!」という叱責の言葉。みっちり叱った後に何らかの罰を考えるという家庭もあるかもしれません。

しかし、それ以前に「なぜ?」があったはず。なぜそういうことをしたのか、またはなぜそう思うのか。決して問いつめるのではなく、責めるのでもなく、シンプルに「あなたがどうしてそういうことをしたのか、思ったのか、お母さんは知りたい」という態度で子供の心に問いかけてみましょう。

重要なのは、「なぜ!?」「どうして!?」と問いつめるように使うのではなく、「わからないことを教えてもらう」ためにシンプルに使うこと。素朴な疑問を発するように、声のトーンもいつもと同じように発します。

やる気を引き出す言葉:「すごいね」

肯定されて育った子どもは、自ら努力を重ねます。新しいことを挑戦する勇気も持ちます。反対に、否定されて育った子どもは、それ以上否定されることを避けるため、失敗を恐れて挑戦を避けます。

子どもは常に親に認められ、愛されたいと願っています。認められ、愛されて育った子どもは、もっと認められ、愛され、喜んでもらうためにがんばります。決して尻を叩かれ、期待されるからがんばるのではありません。

では、子どものすべてを受け入れている、肯定しているというメッセージは、どのように発信すればいいのでしょうか。

それこそが「すごいね!」という称賛の言葉です。

しかし、間違ってはいけないのは、「すごいね」は決して結果に対して使ってはいけないということです。〈中略〉理想は「結果が出る前に、素早く・的確に褒めること」。勉強していたら「1時間もやってすごい」と量を褒めるのではなく、「集中ぶりがすごい」と質を褒めることも重要なポイントです。

メンタリストDaiGo(著)『子育ては心理学でラクになる』の感想

◆子育ては親の忍耐、まず親が変わろう

いかがだったでしょうか。

僕も子育てで苦労した一人として(といっても、仕事であんまりかまってやれなかったけど)、「なるほど、そうすればよかったのか」と、大変だった時期を思い出しつつ読ませてもらいました。

と同時に、本音のところを言うと、本書を読んでいて「そうはいっても、実際にはそう簡単にできないよ」という感情は湧きました。

親子といえども、いや、親子だからこそヒートアップすることも多々ありますから、子どもが親の言うことは「当然」という態度で、「〜しなさい!」と命令したシーンは数え切れず。

幸い子どもたちはグレることもなく育ってくれましたが、あのときにこの本を読んでいたら違う結果が待っていたかもしれないと思うと、ちょっと残念です。

おそらく、今現在子育てに悪戦苦闘している方は本書を読んでも、僕と同じように「そうは言っても・・・」と感じると思います。

しかし、まだ間に合うタイミングで本書に出会えたのは凄くラッキー。

さっそく本書のメソッドを取り入れてみてください。

本書のメソッドのいいところは、それを実行すると、親の人生も好転する可能性が高いということ。

実行するのは大変ですが、けっして子供のために親が規制になるということではなく、親も子育てしながら成長できるのはすごく素敵ですよね。

ぜひ、お子さんと一緒に成長する体験をしてもらいたいと思います。

◆子供と一緒に未来を描く

今回の記事では割愛しましたが、本書の最後にはマインドマップを子供の未来を描くツールとして活用する方法が記載されています。

マインドマップはもうかなり前から日本でも紹介されているノート術の一つ。

僕も描くことがありますが、個人的には「発送」を広げるときに使うのが向いているメソッドだと思っています。

詳しく下に参考になる本のリンクを張っておきますのでお読みいただいたらと思います。

子どもにマインドマップを

子どもの興味→やらせたいこと→今できること

という順で書かせてみるとき、親御さんも付き合ってあげると、それだけコミュニケーション量も増えるし、お子さんがどういった方面に興味関心があるのかわかります。

一石二鳥の作業ですので、時間のあるときにじっくり取り組んでみてはいかがでしょうか。

最後に、今大変ご苦労されている親御さんへ、もと高校教師の立場から一言。

親が変わると必ず子どもも変わります。

それと、いつの日かきっと、「あんな時期もあったよね、苦労かけたね」と言ってくれる日が来ます。

そういう例をいくつも見てきました。

決して諦めないでください。

目次

お母さんたちへ

1章 なぜ子育てに心理学が必要なのか?

2章 イライラしない子育ての秘密が明らかに!

3章 集中できる子ども部屋の作り方とは?

4章 やる気を引き出すコミュニケーション

5章 将来の可能性を広げるマインドマップ

関連書籍

メンタリストDaiGoさんの他の著書のまとめ記事はこちら

【随時更新】メンタリストDaiGoさんの著作とそのおすすめポイントまとめ

【随時更新】メンタリストDaiGoさんの著作とそのおすすめポイントまとめ