いつもやることが多すぎてテンパっている人も、今までより短い時間でタスクを達成できで、自分の時間を取り戻すことができますよ。

こんにちは、なおさん(@ichiryuu)です。

今日ご紹介する本は、

谷口和信(著)『時短と成果が両立する 仕事の「見える化」「記録術」』明日香出版社

父ちゃん、「見える化」ってなに? すごいの?

実はほとんどの仕事が「見える化」と「記録」することで、効率が格段に上がるんだよ。

僕もやってたけど、この本では僕がやってたよりもっとシステマチックで、効果が上がりそうな方法を紹介しているよ。

これは効きそうだね

- やることが多すぎてテンパっている人

- 仕事を効率化して残業を減らしたい人

- 仕事以外の時間を確保して、自分の人生を取り戻したい人

『時短と成果が両立する 仕事の「見える化」「記録術」』:読書メモ

見える化のルール

- すぐ書く

- 全部書く

- ウィルパワーを浪費しない

- 1箇所に書く

- すぐ見えるところに置いておく

- 「行動の通り道」に置いておく

- 未来の自分に向けて優しく丁寧に書く

- 忘れるために書く

「見える化」とは書き出すこと。

そのルールは上記の8つですが、この中でも特に大切なのが「すぐ書く」と「全部書く」ですね。

なぜ書き出しておく必要があるのでしょうか? それは人は必ず忘れる生きものだからです。〈中略〉

ですから、基本的に思いついたことはすべて書く、予定や人から頼まれたこともその場でメモする、と決めています。

ほんとに全部書くの?

全部だよ。

迷う時間ももったいない。もう脊髄反射的に書くんだよ。

それが全てのスタート!

タスクを「見える化」するだけで落ち着く

まずは手帳やノート・付箋に思いつくことをすべて書き出してみることです。やらなければならないと思っていることをすべて「見える化」すれば、テンパっている状態から解放されます。

まずは「すぐ書く」「全部書く」ですよとさっきいいましたが、それを始めるとすぐに感じる効果がこれ。

安心して落ち着きます。

なぜかっていうと、やることが多すぎてテンパっている状態って、単に不安なだけの状態。

その不安の原因、実態がわかってないから不安なのです。

それをすべて書き出して「見える化」すると、「なんだ思っていたより少ないな」とわかったり、一連の仕事の中に誰かに任せられる部分が見つかったり、とにかくなにから手を付けたらいいかゴールへの道筋も見えてくるのです。

「見える化」するだけで、落ち着いてスタートを切れる精神状態になります。

何をすればいいかわからないと対処のしようがないよね

テンパって時間だけが過ぎていくのが一番非効率なんだよ。

タスクとToDoの見える化6つのステップ

全て書き出して「見える化」できたら、次に行うのが実際の仕事として行うタスク/ToDoリストのレベルにまで落とし込むことです。

そのステップは以下のとおり。

- ステップ1:すべて書き出す

- ステップ2:つぎのアクションは複数あるか?

- ステップ3:細切れにする

- ステップ4:所要時間を設定する

- ステップ5:期限を設定する

- ステップ6:タスク/ToDoリストに記入する

各ステップごとに具体的な方法や注意点がありますが、それは本書でご確認ください。

一つだけ僕が感じるポイントをあげておくと、タスクはできる限り小さく分解するのが大事。

そして、5分以内にできる超短いタスクから、最大1時間かかるタスクまで色々取り揃えること。

そうしておくと、数分のスキマ時間でも終わらせることができるタスクもあるし、1時間の時間ブロックがとれたら大きなタスクにじっくり取り組むこともできます。

ほんの数分の短い時間でも1,2個タスクが終了したら「ゴールに近づいてる感」が得られてやる気も維持できます。

教師時代は授業の合間の10分の休憩で何本メールを返せるか、ゲーム感覚でタスクをこなしていたよ

楽しんでやるの大事だよね

退社&ラストオーダー時刻を決めておく

タスク/ToDoリストにまでやることを落とし込んだら、あとはゴリゴリと実効あるのみなのですが、もう一つだけ大切なことがあります。

自分が本当にやりたいことをする時間を確保するために最初に決めること、それが退社時刻です。

私の手帳には、「個の時間には仕事を終わらせて帰る」という意味で、18時のところに赤線を引いてあります。

こしておけば、終わりの時刻を意識するので、それまでに何とか終わらせようという気持ちになり、集中して高速で仕事を処理しようとするからです。

退社時刻を決めるにあたって、もうひとつ決めておかなければならないことがあります。それが「ラストオーダー時刻」。

ラストオーダー時刻とは、「その時間までだったら、新しい仕事を受けつけても終業時刻までには終わる」という時間です。

この「退社&ラストオーダー時刻を決める」というのはすごく大切。

教員時代のこと、極端に残業の多い先生と話していて気がついたことがありました。

彼らは共通した思考を持っているのです。

それは、「残ってやればいいや」という思考。

この思考を持っていると、今数分で完了するタスクも後回しにしてしまい、結局部活が終わって18時ぐらいからエンジンスタートとなるんですね。

しかもそれで終わらないタスクは「土日にやればいいか」となって、休日まで出勤するようになります。

どんなに全てを書き出して「見える化」し、タスクを細分化しても、自分の労働時間に「締め切り」を作って「締め切り効果」を発揮させないと、結局ダラダラと長時間仕事をすることになるのです。

それで父ちゃん、帰るの早かったんだね

当時は19時までに職場を出ると決めてたね。

まぁ家に持ち帰って仕事をしてたけど・・・。

それって反則だよ

すべての行動を記録する

自分の行動を記録していくと、定例会議の議事録作成や交通費・経費精算など、何度も繰り返す作業については、どのくらいの時間でできるのかがわかるようになってきます。かかる時間がわかれば、次に同じ作業が発生したときにも必要な時間が予測できるようになります。

すべての行動を記録するメリットは色々ありますが、一番大きいメリットは、「作業に必要な時間がわかる」ようになること。

例えば僕の場合は先述した「メール返信」は1本2〜5分、授業用のプリント作成は1枚30分、高体連や文科省などへの報告書類はまとめて1時間の時間ブロックで集中して片付けるといった感じ。

で、こういう振り分けができるようになるためには、「すべての行動を記録する」必要があります。

1週間から1ヶ月何にどれだけ時間がかかったかを記録すると、大体の傾向がつかめます。

お前たちの餌やりは食器洗いを含めて5分。

早食いだからね。

そんなことも記録してたの?

『時短と成果が両立する 仕事の「見える化」「記録術」』:まとめ

全てを書き出して「見える化」するのが時短のスタート

いかがだったでしょうか。

この本に書かれている全てを書き出して「見える化」するという方法は、細かいやり方こそ違いますが、僕がやっていたことと全く同じ。

だから、本書に書かれていることを実行した際の効果は、僕自身の経験から太鼓判を押します。

最近教師の働き方改革がよく言われるようになりましたが、教師は部活指導があるため、絶対に残業をなくすことができない”構造”になっています。

しかも毎日4時間は授業があるため、空き時間の2時間ですべての業務を片付けないと、部活が終わってからの残業に頼らざるを得ないわけです。

そうなると、学校を出るのは20時前後になってしまうのですが、あるとき空き時間にチンタラしている自分に気がついたのです。

で、ビジネス書に書かれているタスクマネジメントや、当時トリンプの社長だった吉越さんの著書に書かれていた「頑張るタイム」を週に1度あった2時間連続の空き時間に「一人頑張るタイム」と称して実行したりと試行錯誤を繰り返し、気がつくと若手から「先生はいつ仕事してるんですか?」「なんでそんなに早く帰れるんですか?」と質問されるまでになった経験があります。

このときは「何にどれだけ時間がかかるか」の記録を3ヶ月以上手帳につけていたし、1時間の枠内でタスクとタスクの効果的なコンビネーションも色々試しましたね。

とにかく、やることが多すぎてテンパってしまう、何から手を付けたらいいか途方に暮れてしまうという方は、騙されたと思って「見える化」をまずやってみてください。

本書に書かれている「見える化」の効用をもう一度おさらいすると、

- やるべきことが明確になり、始めるのが怖くなくなり、先延ばしすることがなくなる

- 時間に余裕をもって取りかかれるので、落ち着いて仕事を処理できる

- 仕事のヌケやモレ、忘れ、期限遅れなどのミスがなくなる

となりますが、本当に効果抜群。

なによりも、ゴールまでのルートと距離がわかるというのはものすごく精神安定上絶大な効果があります。

自分にあったやり方を見つけよう

そのための記録の方法やエクセルシートが本書では実際の使用例とともに多数紹介されています。

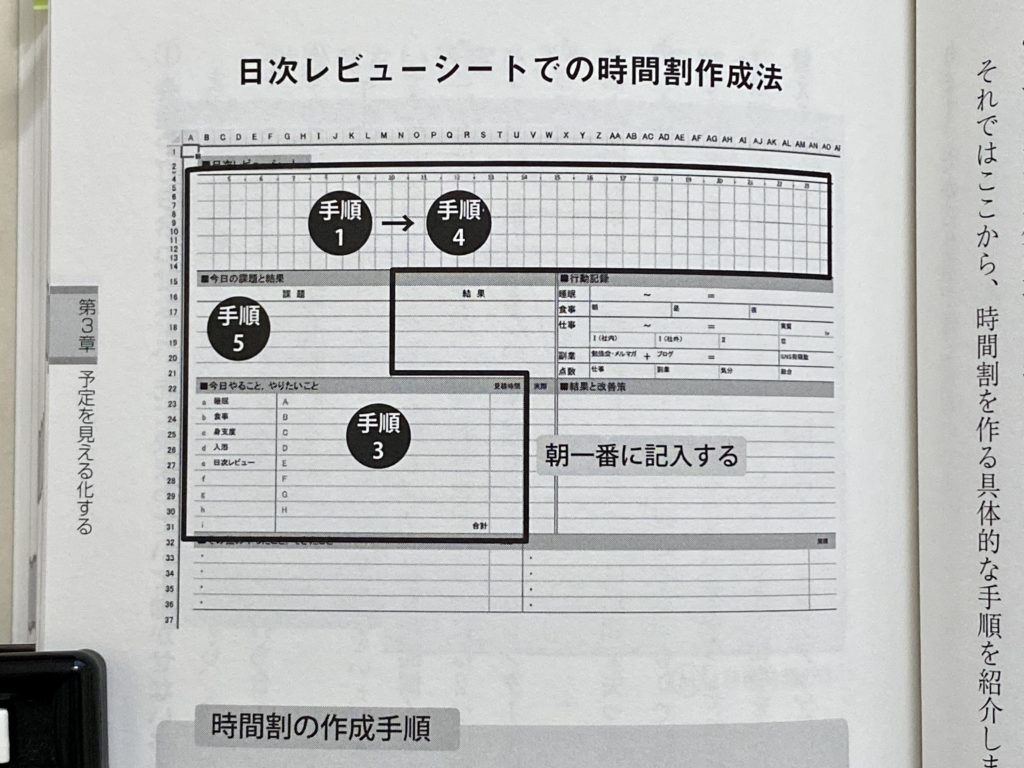

▲これは一日の予定(時間割)を作成するシート

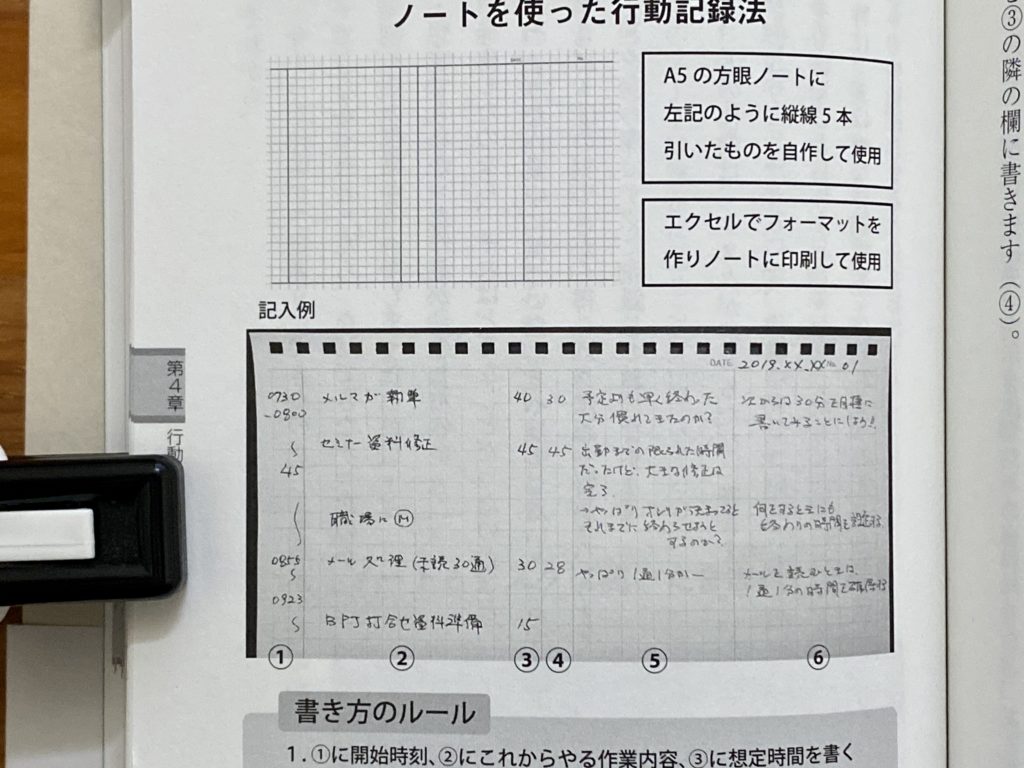

▲これは行動記録の方法

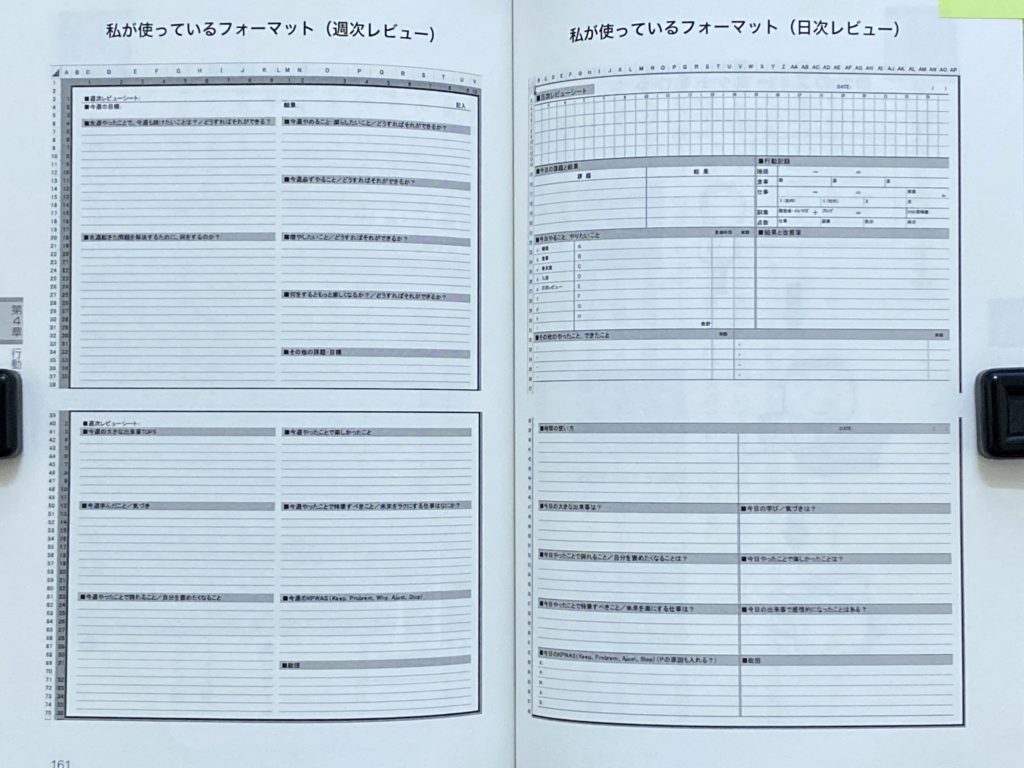

▲そしてこれは、振り返りのための日時レビューと週次レビューのエクセルシートでつくったフォーマット。

この写真を見た方の中には、「面倒くさそう」とちょっと引いた人が少なからずおいでることでしょう。

正直言って、僕もここまできっちりやってなかったし、これはもうやろうとしたら、習慣化するのにかなり時間がかかりそう。

でも、全部やる必要ないんですよ。

とにかく全部書き出して見える化することだけからスタートして、必要に応じてこのレベルまで自分をバージョンをアップしていけばいいと思います。

先述したように全部書き出して「見える化」できただけで、かなり気持ちに余裕が生まれ、仕事に対する姿勢がかわりますから。

自分にあった方法、自分にあったツールで、すぐにやってみることが大切です。

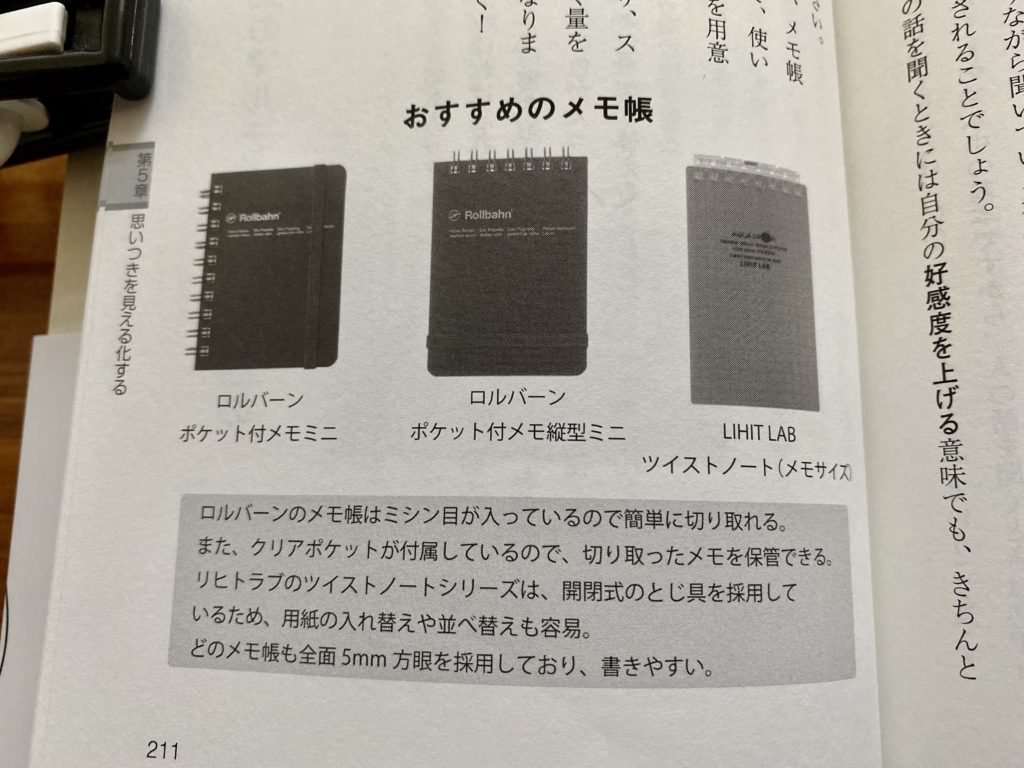

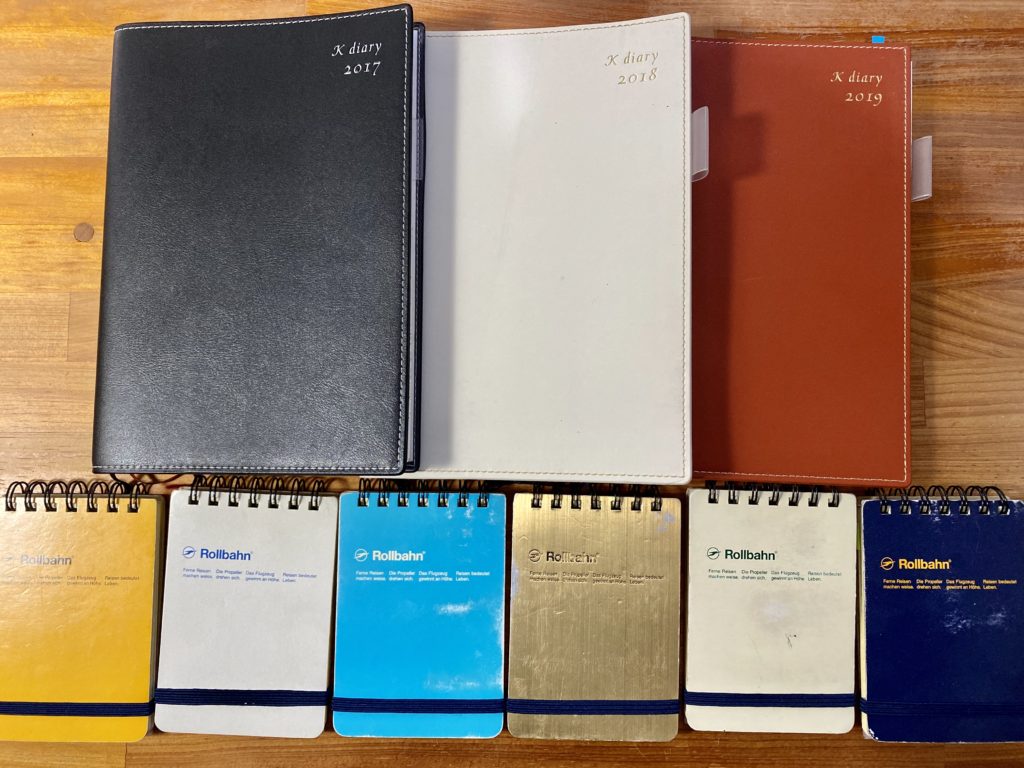

ちなみに本書には、おすすめのメモ帳やペンも紹介されていて、

その中には僕が使っていたロルバーン縦型ミニもありました。

さすが文具についてもわかっていらっしゃる。

僕は仕事では陰山手帳を母艦として、メモ用に常にワイシャツの胸ポケットにロルバーンを携帯していました。

陰山手帳は週単位の予定表とメモ欄てタスクと予定の管理がしやすく、ガントチャートもあるため仕事の進捗管理にも便利でした。

またロルバーンはハードカバーなので手に持ってメモすることが簡単。

全ページにミシン目があって切り取れたり、ポケットもあるのでメモの保管も可能。

対応力の広い優れたメモ帳でした。

記録して振り返る習慣でバージョンアップできる

メモでも行動記録でも、自分スタイルでできることから「見える化」をスタートしてほしいのですが、最終的には著者のように日次、週次のレビューでしっかり”ふりかえり”ができるようになりたいですね。

僕もそこまで全然できていませんが、この振り返りの重要性は理解しています。

これができないと、ビジネスの世界でよく言うPDCAサイクルが回らないわけで、これを回さなければ継続的な改善はできません。

ちょうど著者の前著が『PDCA手帳術』。

合わせて読んで参考にして、どんどん自分をバージョンアップしていきたいものですね。

「見える化」して自分の時間を、そして人生を取り戻そう!

セルフ働き方改革ハック集

著者プロフィール

谷口和信

1992年、大学院修士課程修了後、大手建設会社設計部入社。

2005年頃、月刊の残業時間が80時間を超えるのは当たり前の業界において、自身も月間残業100時間超の長時間労働が続いたストレスが主要因となり軽度の鬱を発症。

しかし、予定やタスク、行動結果などを記録、見える化して振り返ることで仕事の高速化に成功。年間900時間以上の残業時間を削減したが、社内外の人から担当プロジェクト以外のことでも相談を受けるなど信頼も厚く、それまで以上の成果を上げ続けている。

『時短と成果が両立する 仕事の「見える化」「記録術」』

『時短と成果が両立する 仕事の「見える化」「記録術」』:もくじ

はじめに 「見える化」とは

第1章「見える化」の共通点

第2章タスクとTODOを見える化する

第3章予定を見える化する

第4章行動を見える化する

第5章思いつきを見える化する

第6章夢や目標を見える化する

おわりに 『タイムマネジメント』から『ライフマネジメント』へ

関連書籍

この本のレビュー記事はこちら

谷口和信(著)『仕事が速くなる! PDCA手帳術』アスカビジネス【本の紹介】仕事の効率が簡単に上がる「PDCA手帳術」のポイント

谷口和信(著)『仕事が速くなる! PDCA手帳術』アスカビジネス【本の紹介】仕事の効率が簡単に上がる「PDCA手帳術」のポイント