こんにちは、一龍あらため、旅とガジェット好きの読書屋ことなおさん(@ichiryuu)です。

今日ご紹介するのは、

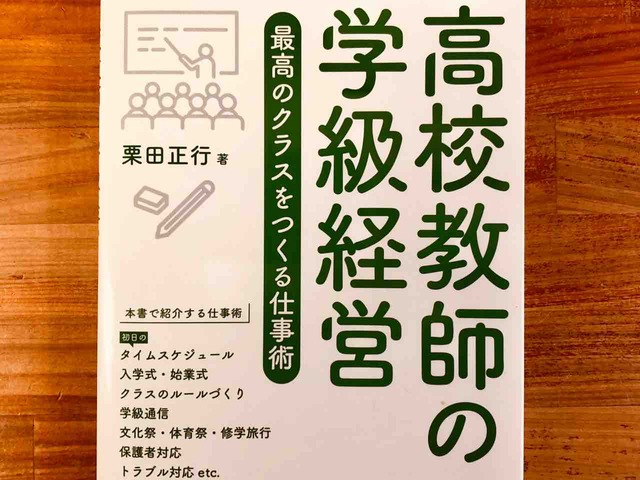

栗田正行(著)『高校教師の学級経営 最高のクラスをつくる仕事術』明治図書出版

です。

当ブログではおなじみの栗田先生は、千葉県で数学の先生をされている現役の高校教師。

その現役高校教師の立場で書かれた本書は、タイトルの「学級経営」だけでなく教師の仕事全般に渡ってポイントを解説してくれいる貴重な一冊。

では早速、気になるポイントの読書メモをシェアしますが、本書は高校教師の仕事を一通り網羅していて内容が広範囲なため、今回は元高校教師の僕が本書を読んでいて「これ大事!」と思った点を読書メモにしました。

栗田正行(著)『高校教師の学級経営 最高のクラスをつくる仕事術』の読書メモ

★高校教師の学級経営とは?

高校教師としての学級経営の基本は、将来を見据えて生徒たちを自立させることにあります。

★保護者と生徒の「距離感」をつかむ

生徒と保護者との距離感をつかむ1つの指標として、学校からの配布物やお知らせが行き届いているかどうかを見るとよいでしょう。

生徒と保護者の距離が近い家庭は滞りなく情報が行き届いています。それとは反対に、生徒と保護者との距離が離れている家庭はなかなかお知らせも行き届かず、保護者からの返信もなかなか来ないものです。このような視点で日々の学校生活を見守っていくのもおすすめです。

★生徒と保護者の「ニーズ」をつかむ

各家庭の保護者の(進路の)ニーズをつかむ1つのヒントとして、保護者の最終学歴や生徒の兄姉の進路を確認することをおすすめします。なぜなら、保護者の出身大学や兄姉の進路先には保護者ニーズが好実に現れるからです。私は個人面談や三者面談の際には、必ず家族構成をチェックしてから面談に臨むほどです。

★「言わなくてもわかる」は自己満足

私は、自分のクラスの生徒たちに毎年伝えていることがあります。それは、「心をカタチにして表す事の大切さ」です。

「これくらいの事は私(教師)が言わなくてもわかるだろう」と思っていることも、文章や掲示物など、しっかりと目に見えるようにする。

先生の「これくらいは言わなくてもわかるだろう」という思考は自己満足です。もしかしたら、わからない生徒もいるかもしれないと言うスタンスで物事を伝える方が、生徒の心には響きます。

★率先垂範で「見本」を見せる

あなたは、このような事実(生徒は教師のことをよく見ている)を意識した上で振る舞うことができているでしょうか。これは自戒の念を込めて書いていますが、この事実を認識している教師としていない教師では、言動や行動、もっと言えば身だしなみにも大きく差が出てきます。

1番気をつけなくてはいけないのは、自分では何も行動・実践せずに、口だけで生徒に注意する教師になってしまうことです。こうなってしまうと、生徒は誰もついてきません。

率先垂範という点で、もう一つだけ付け加えたいことがあります。それは、人の進化は誰も見ていないところで問われると言うことです。

★巧遅より「拙速」を意識する

保護者から要望やクレーム、はたまた問題点の申告等があったとき、私が一番意識しているのは「巧遅より拙速」です。

・巧遅→巧みではあるが遅いこと

・拙速→できあがりが下手でも速いこと

理由

・「60%の対応」でも速く動くことが大事→熱意はスピードでしか表せない

・実行が伴わなければ考えなかったことと同じ

・「腰の重さ」は判断を誤らせるもとになる

★所見は「クラスノート」で乗り切る

・通知表の所見はクラスノートを活用して書く。

・毎日生徒の情報を蓄積していく

栗田流「クラスノート」

①ページ上部のタイトルように、1ページに1人ずつ、出席番号順にゴム印で氏名を捺印していきます。そこに出席番号も添えます。

②加えて、入部している部活動や委員会、保護者の職業、兄弟姉妹の学年もメモしていきます。(ここまでで準備完了)

③クラスでの出来事や欠席・遅刻・早退の理由、保護者に電話したときのメモを記録していきます。ポイントは必ず日付を入れること。

④年度中に、個人面談や三者面談をする際には、必ずこの「クラスノート」に記録を残しておきます。

⑤どうしても1ページで収まりきらない生徒が、ノートの後半にもう1ページ追加して情報を付記していきます。

★仕事ができる教師の「3条件」

仕事ができる教師の条件①:わからないことはすぐ人に聞く

・余計な試行錯誤をする時間を減らせる

・すぐに誰かに聞くことで、相手にも自分の状況を伝えることができる

仕事ができる教師の条件②:仕事の進め方が確立されている

・毎年教師は定期的に似たような仕事があるので、先読みして、少しずつ準備を進めておく

仕事ができる教師の条件③:たまに邪魔しづらい雰囲気のときがある

・トリンプ・インターナショナル・ジャパンで採用された「がんばるタイム」を実践する

(毎日2時間(12:30〜14:30)、コピー・電話・立ち歩き禁止。部下への指示や上司への確認も禁止。自分の仕事だけに集中する)

栗田正行(著)『高校教師の学級経営 最高のクラスをつくる仕事術』の感想

◆新任教師のマニュアルとして

いかがだったでしょうか。

先述したように今回の読書メモはこの本の内容をわかりやすく伝えるというより、元高校教師の視点でこの仕事において「ここが大事」とも思ったところをピックアップしました。

したがって、本書の良さをうまく紹介できていないと思いますがご了承ください。

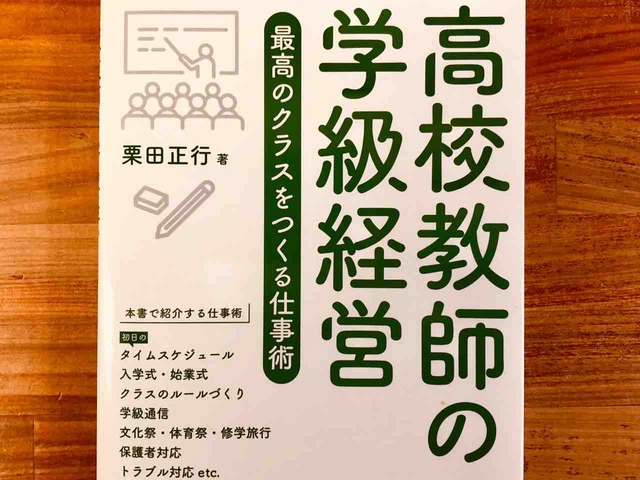

補足しておくと、下の目次を見てもらいたいのですが、本書は基本的に新学期の始まりから1年間のクラスでの仕事や行事を時系列で取り上げつつ、その仕事のポイントを解説しています。

新学期準備から始まって、新入生の対応、クラス作り、行事、進路指導、保護者対応などなど。

おそらく学校という現場で想定される仕事を一通り網羅してくれています。

これは非常にありがたい本です。

特に新任教員は必見。

というのも、一般の方はご存じないと思いますが、教員というのはほとんど研修も指導も何も受けずにすぐに実戦投入されるんです。

僕もそうでしたが、学生から教員になって何の指導もなく、「はい、じゃあこの科目お願いね」の一言で、担当授業を受け持つんですよ。

すごいですよね。

でも、まだ授業ならなんとかなるんです。

自分が高校生の時に受けてきた授業を思い出しながら授業を組み立てることができるし、教育実習の経験も少しは役立ちます。

先輩の授業を見に行って参考にさせてもらってもいい(僕も若いときはよく行きました)。

問題は担任の業務。

あるいは、担任でなくても保護者対応は(部活とかで)発生します。

企業さんだと電話の応対とか社内で研修があるんでしょうが、学校には全くありません(都道府県によって違うかもしれませんが)。

おそらく新任教師が戸惑うのは生徒以外の人(保護者や近隣の人)との対応の仕方がいちばんなんじゃないでしょうか。

結局僕は誰も教えてくれなかったから独学するしかなかったし、ブログを始めた12年前ぐらいからは本格的にビジネス書を読み出したので、必要な知識を本から学びました。

しかしこれから教育の現場に出るという方は恵まれていると思います。

こういう現役の高校教師が書いてくれている”マニュアル”があるわけですから。

もう新学期が始まって2ヶ月が経っていますが、もし新任教師の方で、特に初めて担任になった方はこの本を手元においておくことをおすすめします。

絶対読んでおいたら安心ですし、記録を取ることや「リスト化」を進めていけば来年以降劇的に仕事が楽になるので超オススメです。

本書は著者の栗田正行様からご恵贈いただきました。

ありがとうございました。

目次

はじめに

序章 高校の学級経営とは

1章 新学期準備

2章 クラスづくり1日目

3章 クラスづくり1週間

【クラスのルールに関する仕事術】

【HRに関する仕事術】

4章 クラスづくり1年間

【学校行事に関する仕事術】

【進路指導に関する仕事術】

【保護者対応・トラブル対応に関する仕事術】

【プロ高校教師になるための仕事術】

おわりに

関連書籍

【随時更新】現役高校教師栗田正行先生の教師の働き方改革に役立つ全著作とそのおすすめポイントをまとめてみた

【随時更新】現役高校教師栗田正行先生の教師の働き方改革に役立つ全著作とそのおすすめポイントをまとめてみた