こんにちは、一龍あらため、旅とガジェット好きの読書屋ことなおさん(@ichiryuu)です。

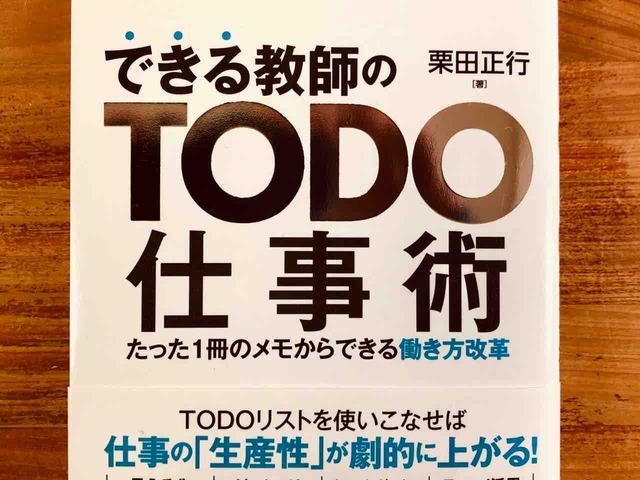

今日ご紹介すのは、前回に続いて現役高校教師栗田正行先生の著書

『できる教師のTODO 仕事術: たった1冊のメモからできる働き方改革』東洋館出版社

です。

教師の仕事が激務だということはよく知られるようになりましたが、著者の栗田先生は高校教師として務めながら、著書を十数冊出版されています。

元教師の僕も、一体どうしたら執筆時間が生み出せるのか不思議でしょうがないのですが、本書を読むと少し納得できました。

栗田先生はかなり業務の効率化を図っており、成功しています。

その方法のひとつとして、本書ではTODOリストを駆使した仕事術を紹介していますので、今回の読書メモでは栗田流TODOリストのポイントをシェアしたいと思います。

栗田正行(著)『できる教師のTODO 仕事術: たった1冊のメモからできる働き方改革』の読書メモ

★あなたの仕事が終わらない4つの理由

理由①:仕事の「目的」を把握していない

理由②:「具体的なTODO」がわかっていない

理由③:TODOをこなす「スピードが遅い」

理由④:そもそもTODOが「多すぎる」

★仕事の目的を考える上で重要な2つの視点

①誰を(誰に)

②どうしたいのか(どう働きたいのか)

仕事の目的(=ゴール)を考える上でこの2つについて考えることは、その仕事の肝を考えるのと同じです。その仕事の肝を考えることは、エネルギーや時間を集中すべきポイントを考えるのと同じです。

★栗田流 2つの「TODOリスト」

1つ目は、毎日のTODOリスト(デイリーTODOリスト)です。これは毎日書くことで日々のTODOを明確化するためのリストです。

もう1つは、新年度や成績処理など、特別な時期になると出力し、そのリストに従って業務を遂行していくシーズンTODOリストです。

デイリーTODOリストの書き方・使い方

ステップ①:前日の夜に明日のTODOリストを書き出す

・仕事とプライベートは分けない

・TODOの前にはチェックボックスをつける

・ずっと残っているTODOは取捨選択する

(3日間手つかずのTODOは削除するか、すこし間を開けて別の時期にTODOにいれる)

ステップ②:当日の朝、もう一度TODOを見直す

・睡眠中に脳内の情報が整理された状態で見直す

・今日のTODOを今一度インプットする

ステップ③:ひたすらTODOをこなす

・眼の前のTODOに集中する

ステップ④:その日の終わりにTODOを見直す →ステップ①へ

シーズンTODOリストの書き方・使い方

ステップ①:その時期にやるべきことを手書きですべて書き出す

・書き出しは思考を伴う作業なので手書きで行う

ステップ②:ステップ①の項目をExcelファイルに落とし込んでいく

・ファイル名は日付(半角)【年度 リスト名】・・・(例)20180409【平成30年度 新年度準備TODO】

冒頭に半角数字で日付を入れることでフォルダ内で時系列順にならぶ。

このファイル名であれば、年度とリスト名、いずれでも検索ができる

ステップ③:TODOリストを出力して、チェックしながら仕事をする

・前年度はどのくらいの時期に出力したかを確認して、早めに出力し前倒しで仕事を始める

ステップ④:改善点があれば、それをファイルに反映していく

・作業中に思いついた改善点はすぐにシーズンTODOに書き込む。

ステップ⑤:次年度以降は、その仕事の時期にファイルを出力する

★あなたの処理速度を上げる「5つの方法」

方法①:辞書(単語)登録をする

・よく使う単語やフレーズを短縮されたふりがなで登録する

(例)「たいおせ」 と入力すると→「大変お世話になっております。」

・PCによる作業を効率化することで、ほとんどのTODOの処理速度が上がる

・入力速度を上げるより、入力量を減らすことで業務効率を図る

方法②:フォーマットファイルを残す

・2回以上使う文書ファイルは必ずフォーマットを残しておく

・枠組みだけは毎回同様のものを使用し、内容は熟考する

・毎回変更をする日付や数量、担当者名などを赤字にしておく

方法③:タイムプレッシャーを活かす

・人は締切り直前になると頑張るという心理的傾向(タイムプレッシャー)を利用する

(例)公の締切より前に「マイデッドライン」を設ける。

退勤時間を自分できめて、その時間までに仕事を終らせる

締切が設けられていない仕事を、「この日までに終わらせる」と依頼者に宣言する

方法④:仕事のやり方にルールをつくる

方法⑤:初心者教材から学ぶ

新しい仕事に取り組むときや、これまでの仕事のやり方を一新したいとき、本を読む。

・「新書3冊まとめ買い」読書法

3冊のうち1冊はロングセラーまたはベストセラーを買う。(奥付の初版日や増刷回数をチェック)

2冊めは最近の本。3冊目は一番やさしい本、いわゆる入門書や初心者向けに書かれた本。

3冊同時に読めば知識の偏りを防ぐことができる。

★仕事の処理速度を上げるために「3つのしないこと」

NOT TODO①:「マニュアル」をバカにしない

先生には自己流で仕事をしている人が多い。マニュアルがあれば数時間で標準レベルになれる。

NOT TODO②:「雑用」に振り回されない

・仕事に雑用はない。雑にやった仕事が雑用になる

・「終わりよければすべてよし」が仕事の肝、仕事を丁寧に遂行することも、ひいては効率化につながる

NOT TODO③:仕事を「複雑」にしない

・仕事をシンプルにするのは「肝」を外さないため。そのためには

①情報の中から「雑音」を取り除くこと

②「これが一番重要だ」というものをピックアップすること

・あなたの仕事が「肝」を捉え、複雑ではなくシンプルかどうかを見極める方法

「その仕事を、まったく同じ段取りで自分以外の先生ができるか」という問いかけに対して「YES」と言えるかどうか

★仕事の生産性を上げるために考えたい「3つの質問」

質問①:それは本当に「必要な」仕事なのか?

・惰性でやってしまっている仕事が数多くある

・どんな効率化をしても、「そもそもやらない」というアクションに勝るものはない

質問②:それは「人が」やらなくてはいけない仕事なのか?

・気合と根性で解決する前に技術でなんとかできないかと考える

質問③:それは「自分が」やらなくてはいけないのか?

・自分でなくてもできる仕事であるなら、他の先生にやってもらうにはどうすればいいか考える

・「自分にしかできない仕事」をたくさん抱えているということは、新しいことに挑戦する時間や余裕がないということと同義

栗田正行(著)『できる教師のTODO 仕事術: たった1冊のメモからできる働き方改革』の感想

◆業務が多岐にわたる教師の仕事はTODOを作らないと遂行できない

まず、元教師としてこの本を読んで最初に思ったことは、

「あっ、僕と同じことしている!」

でした。

本書に栗田先生のTODOノートの写真が掲載されています。

TODOリストを作るメリットとして本書には

書き出すことで思考が整理され、書き出すことで頭の中を空っぽにでき、書き出すとこで目の前のことに集中ができる。

教師の仕事は本当に多岐にわたるので、TODOリストなり、メモなりを活用しないとまず遂行できません。

なので、なんらかのTODOリストを活用している先生はたくさんおいでました。

特に新学期を迎える前の準備時期などは、超多忙になるので、TODOリストを作ってデスクの傍らに置き、チェックボックスを赤ペンで潰しながら作業する先生をよく見かけたものです。

ですが、シーズンTODOリストというのは本書で初めて知りました。

まぁ、教師の仕事というのは毎年同じことを繰り返すことが多いので、昨年の手帳をすぐに見えるところに置いておいて、本書で言うシーズンTODOの代わりのような使いかたをしていましたが、確かにExcelで作って毎年改良していくのは非常にいいアイデアだと思います。

それに、もし自分の仕事を誰かに引き継ぐことになっても、このTODOリストを渡せば引き継ぎになりますよね。

現在この2種類のTODOリストを活用していない方はぜひ使ってみてほしいです。

◆教師の働き方改革はそもそも仕事術を知らなさすぎなのではないか

さて、教師の働き方改革についてですが、僕は少々厳しい意見をもっています。

例えば、このエントリーで紹介したTODOメモのテクニックなどは、もうビジネス書ではメジャーな方法ですが、こういった業務を効率化するためのメソッドを教師は知らなすぎるのです。

なので、仕事術などのビジネス書を読んで、本書に書かれているように

行動できる人は小さく始める。今持っている武器を使って、できることから小さく始める。

この本のレビューを書きながら思ったことをnoteに書いたので、こちらもお読みいただきたいですが

スキルを身につけることでできる効率化は、まだまだあると思う。

デジタルデバイスを駆使することで伸びしろは十分残っています。

教師になる人はもともとのスペックが高い人が多いので、テクニックを習得するという面では非常に優秀でしょう。

おそらく本書に書かれているTODOのメソッドはすぐに真似して自分のモノしてしまうのではないでしょうか。

問題はメンタル面か

意外と教師の働き方改革の障壁になるのは、真面目すぎるメンタル面かもしれません。

生徒に「全てに全力を尽くせ」という価値観を教えている先生は、仕事のすべてに全力を尽くさないといけないように思っている人が多そう。

このメンタルブロックはなかなか外れないだろうなぁ。

でも、その仕事に意味があるのか、もう一度考えて意味のない仕事はやめるなり手を抜くなりしないと効率化はできないです。

読書メモにもピックアップしましたが、仕事の生産性を上げるために考えたい「3つの質問」をつねに頭の片隅に置いておくといいですよ。

ちなみに僕は横田尚哉さんのファンクショナル・アプローチの考え方を知って、仕事に対する考え方が劇的に変わりました。

ファンクショナル・アプローチでは

誰のため?、何のため?

教師にとって何よりも大切な業務は生徒と向き合うことと授業のはずです。

生徒と向き合う時間を削って生徒指導要録を一生懸命丁寧に書くなんて本末転倒

生徒と向き合う時間と、授業の質の向上のための時間を確保するために業務を効率化するというのは教員にとって錦の御旗です。

メンタルブロックをはずし、思い切った業務見直しをして、本来大切なものにリソースを集中できるようスキルアップしてほしいと思います。

本書がそのための一助となると思います。

本書は栗田正行先生からご恵贈いただきました。

ありがとうございました。

目次

はじめに

第1章 あなたの仕事が終わらない「4つの理由」

第2章 仕事の「目的」を把握する

第3章 TODO を「見える化」する

第4章 TODOの「処理速度」を上げる

第5章 TODOを減らし、「生産性」を上げる

おわりに

関連書籍

【随時更新】現役高校教師栗田正行先生の教師の働き方改革に役立つ全著作とそのおすすめポイントをまとめてみた

【随時更新】現役高校教師栗田正行先生の教師の働き方改革に役立つ全著作とそのおすすめポイントをまとめてみた